Refugiados ruandeses en el Campo de Refugiados Kitali, agosto 1994. Wikimedia Commons

Memorias de Ruanda: 100 días bastaron para poner en marcha el genocidio que acabó con la vida de 800.000 personas

Las divisiones étnicas, la intolerancia y la indiferencia internacional dieron lugar a una violencia desenfrenada que sumió a Ruanda en el caos absoluto.

Más información: El verdadero infierno en el paraíso: esta es la historia del Guantánamo 'yankee' para japoneses en Hawái

Cada 7 de abril, el mundo detiene por un momento su ininterrumpida marcha para conmemorar el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda, un trágico recordatorio del amasijo de desesperación y angustia que se vivió hace ya más de 30 años en este país africano oriental.

Un total de cien días, entre abril y julio de 1994, fueron suficientes para acabar con la vida de 800.000 personas. Todas y cada una de ellas víctimas irreversibles del odio, el salvajismo y la impunidad acontecidas en "la primera condena mundial —establecida por un tribunal internacional especializado— por el crimen definido como genocidio", de acuerdo con el United States Holocaust Memorial Museum.

Esta jornada rinde homenaje a quienes sufrieron tal barbarie, reflexiona acerca de los errores del pasado y se postula como un marco de reconciliación donde la construcción de un futuro caracterizado por la paz, la justicia y la defensa de instituciones sólidas, que salvaguarden los derechos humanos, sea un propósito inquebrantable.

Cuando el Reino de Bélgica se apoderó de Ruanda a finales del siglo XIX, la población habitante fue clasificada de acuerdo con el grupo étnico al que pertenecía: los tutsi o los hutu. Dicha segregación ciudadana quedaba registrada en el documento de identidad de cada individuo, constituyendo una clara división social, que pese a ser invisible a simple vista, resultó ser irreversible.

En un inicio, aun conservando las tensiones históricas entre ambas facciones, especialmente exacerbadas por décadas de colonización belga, la diferenciación permaneció intacta. Sin embargo, con la autodeterminación de Ruanda como estado independiente en 1962, las presiones arribaron un punto de no retorno.

La etnia hutu, el 85% de la población, cansada del trato de favor que los colonos habían otorgado tradicionalmente a la minoría tutsi —mediante su posicionamiento en cargos políticos y económicos de referencia— se alzó con el poder.

Grupo de niños ruandeses demostrando la danza cultural nacional. Wikimedia Commons

Los hutus abolieron la monarquía tutsi, declararon la República de Ruanda e iniciaron una persecución sistematizada contra sus contrarios. Los tutsis fueron excluidos de actividades cotidianas en las diferentes localidades de la nación y se vieron obligados a buscar asilo en países vecinos —Uganda, Tanzania y Kenia, entre otros—. Este suceso abrió la veda a la espiral de violencia que acontecería en los próximos años.

La comunidad tutsi en el exilio se congregó en el Frente Patriótico Ruandés (FPR), un grupo intransigente con pretensión de rehacerse con el poder del país. En 1990 dieron inicio a su ofensiva contrainsurgente en el norte del país, lo que llevaría a una descomunal guerra civil entre fracciones que duraría hasta 1993.

La 'paz envenenada' trajo consigo la implantación de un gobierno de transición compuesto por integrantes de ambas etnias, aunque bajo el liderazgo del hutu Juvenal Habyarimana.

El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el gobernador Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi y también de etnia hutu, fue derribado por dos misiles. Esta ofensiva acabó con la vida de ambos dirigentes y desató la barbarie en la región.

El gobierno hutu —cuyas siglas eran MRND—, en connivencia con su ala juvenil conocida como Interahamwe, y otros tantos grupos extremistas, afirmaron que los tutsis estaban detrás del atentado. Y, como consecuencia, llevaron a cabo una feroz criba contra los tutsis y aquellos simpatizantes del FPR. A día de hoy, sigue sin esclarecerse la autoría del ataque.

En un inicio, se redactaron listados de todos aquellos contrarios al gobierno hutu, e incluso de aquellos moderados hutus que se oponían a la violencia. Este registro se entregaba a las milicias, quienes salían a matar sin ton ni son, tanto al objetivo en sí como a todo su clan familiar.

Milicias hutus. Getty Images

Poco a poco, se fue fraguando una campaña gubernamental planificada y extremadamente violenta, donde los habitantes hutus adquirían armamento sin siquiera tener conocimientos militares. Los periódicos del país instigaban a "eliminar a las cucarachas", mientras la emisora RTML (Radio Televisión Libre de las Mil Colinas) cantaba, cada jornada, los nombres de los siguientes asesinados.

A lo largo de los próximos tres meses, la vida en Ruanda era homólogo de masacre humana: matanzas constantes, brutalidad despiadada, y fusilamientos 'al paredón'. Los propios vecinos se mataban entre ellos, hasta maridos asesinaban a sus esposas por miedo a las represalias... Solo algunos tutsis lograron huir clandestinamente a los países más cercanos, donde fueron acogidos en campos de refugiados como el de Kitali, al oeste de Kenia.

Hombres, mujeres y niños asesinados con machetes, quemados vivos; hogares arrasados; y familias destrozadas. Las violaciones sistemáticas a mujeres y niñas —con su posterior rapto y sometimiento a la esclavitud sexual— fueron empleadas como arma de guerra. Y la ciudadanía se acostumbró a ver una montaña apilada de cadáveres en cada esquina, tras el arrastre de los mismos por toda la ciudad, como si de desechos se tratara. Un verdadero espectáculo de desvergüenza.

Soldados hutus junto a cadáveres de tutsis. Getty Images

La respuesta de la comunidad internacional fue tardía y poco eficaz frente al genocidio, lo que agravó aún más la magnitud de la tragedia. Su actividad se limitó únicamente a aportar armamentos para combatir.

Naciones Unidas tenía una misión desplegada allí, al igual que Bélgica, pero tras la muerte de 10 militares belgas en el conflicto; y por temor a que se repitiera el cruel asesinato de varios soldados estadounidenses en Somalia el año anterior —cuyos cadáveres fueron arrastrados por las calles de Mogadiscio—, ningún país occidental quiso involucrarse en otro conflicto africano.

Este genocidio, además, no se limitó a las fronteras ruandesas. Los grupos rebeldes de la República Democrática del Congo, donde estalló una de las peores epidemias de cólera de su historia, con el apoyo del ejecutivo ruandés, marcharon hacia Kinshasa, la capital. Allí, llevaron a cabo una ofensiva que terminó con el derrocamiento del gobierno de Mobutu Sese Seko.

Laurent Kabila alcanzó así la presidencia, sin embargo, la falta de voluntad de este para enfrentar a las milicias hutu desató una nueva guerra, que pronto involucró a otros seis países más. Numerosos grupos armados surgieron para hacerse con el control de este país, rico en recursos minerales. Conflicto que, finalizado en 2003, se cobró la vida de un total de cinco millones de personas.

Poco a poco, el FPR, avalado por el ejército de Uganda, fue adquiriendo cada vez más territorio ruandés, hasta que el 4 de julio alcanzaron la capital, Kigali. Tras la derrota del gobierno hutu, el régimen genocida se derrumbó.

Para este momento, dos millones de hutus, máximos responsables, figuras clave en el intento de exterminio e incluso civiles, huyeron a la República Democrática del Congo para evitar una posible venganza —otros a Tanzania y Burundi—.

Algunas asociaciones de derechos humanos afirman que, con la llegada de los tutsis al poder —más del 70% de su población había sido exterminada—, también se dieron en masa asesinatos de hutus, e incluso persecuciones que traspasaban la frontera de Ruanda.

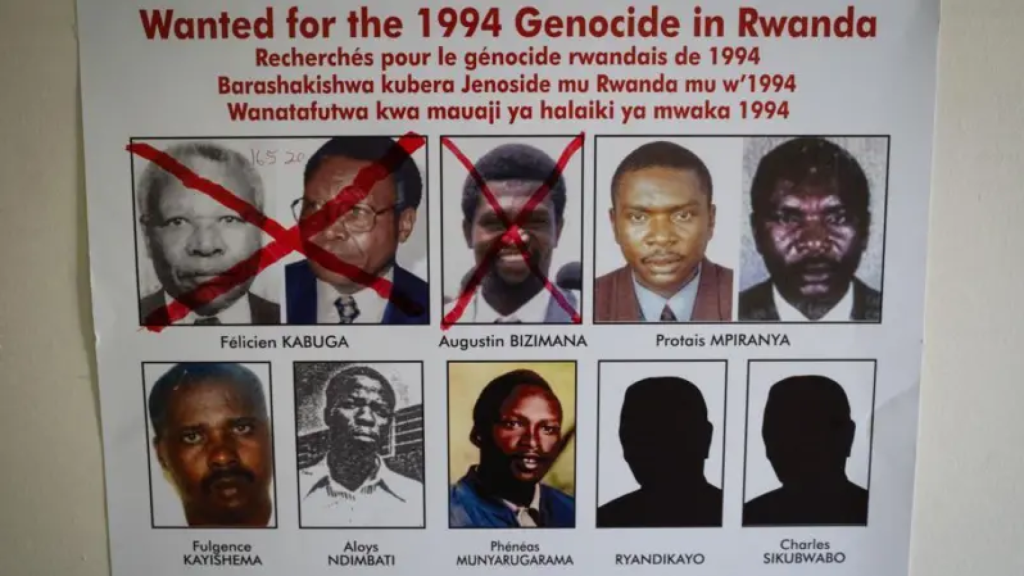

Este acto de barbarie fue juzgado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda —erigido por el Consejo de Seguridad de la ONU —que supuso un hito en el derecho penal internacional, y sentó las bases para el desarrollo de la Corte Penal Internacional (CPI). 93 personas fueron acusadas de genocidio, y tras un prolongado proceso judicial, decenas de altos funcionarios fueron encarcelados. Todos hutus.

Se establecieron también juzgados comunitarios denominados gacaca —en español, sentarse y discutir un tema— para acelerar el proceso, donde la propia sociedad de Ruanda se involucró en el proceso de justicia. Más de 1,2 millones de casos por juzgar, y alrededor de 10.000 individuos que fallecieron en prisión antes de ser procesados.

Hutus condenados por el Genocidio de Ruanda. Getty Images

11.323 días han pasado desde aquel fatídico capítulo que cambió el curso de la historia en África. El país experimentó una profunda transformación bajo el liderazgo del presidente Paul Kagame, quien fue reelegido en julio del año pasado con un 99,15% de los votos. Sin embargo, Ruanda no olvida su pasado.

Aún continúa su proceso de reconciliación, buscando alcanzar el perdón absoluto. La verdad, la justicia y la redención son los pilares fundamentales de su camino hacia la sanación.