"La posteridad no existe, es un concepto del pasado". Son palabras de Javier Marías que destacaba la portada de esta revista en su primer número del año 2022, que contenía una extensa entrevista con el escritor. El Cultural emprendía así una nueva etapa, bajo la dirección de Manuel Hidalgo. La continuidad de la revista, con el mismo espíritu plural y panorámico que le imprimió Blanca Berasátegui, era una de las buenas noticias del año que comenzaba. Entre las malas, debe contarse el inesperado fallecimiento del mismo Javier Marías.

La profunda consternación creada por su desaparición mueve a pensar que Marías tiene bastante asegurada esa posteridad que cuestionaba, aun si se acepta, como él, que "todo se olvida con mucha facilidad", que "cuando alguien muere, deja de ser leído", pues "parece que los libros necesitan una presencia que los avale y airee".

La casualidad decidió que en este mismo año 2022 también haya muerto inesperadamente –a los 63 años– el "otro" Marías, Fernando, justo cuando andaba enfrascado en un despiadado proceso de elucidación personal. También él tenía de la posteridad una idea poco esperanzadora: "Cualquier día, cuando yo también me haya ido, la ceniza se esparcirá y todo volverá a ser nada", se lee en Arde este libro (Alrevés, 2021), el último de los que publicó.

Otro escritor fallecido en 2022, a los 65 años de edad, ha sido el argentino Sergio Chejfec, autor de una obra exquisita, sinuosa, escurridiza, casi tan chocante para los lectores convencionales como lo es pronunciar bien su propio apellido.

Entre el resto de los escritores fallecidos este año se me ocurre recordar al interesante narrador y poeta alemán F.C. Delius. Escasamente conocido en España (donde tres de sus novelas han sido publicadas por el muy meritorio sello Sajalín Editores), Delius es un autor referencial en Alemania, de cuya historia reciente ha sido un testigo crítico.

Ignoro si, como quería Iceta, 2022 ha sido "el año del Renacimiento Cultural". Sospecho que la cosa tampoco da lugar para fanfarrias

También alemán era el polifacético Hans Magnus Enzensberger, miembro del Grupo 47, poeta, ensayista y, antes que nada, agitador cultural con gran conexión con España, sobre todo a través de Jorge Herralde y la editorial Anagrama, que ha publicado la mayor parte de sus libros, siempre vivaces interpeladores.

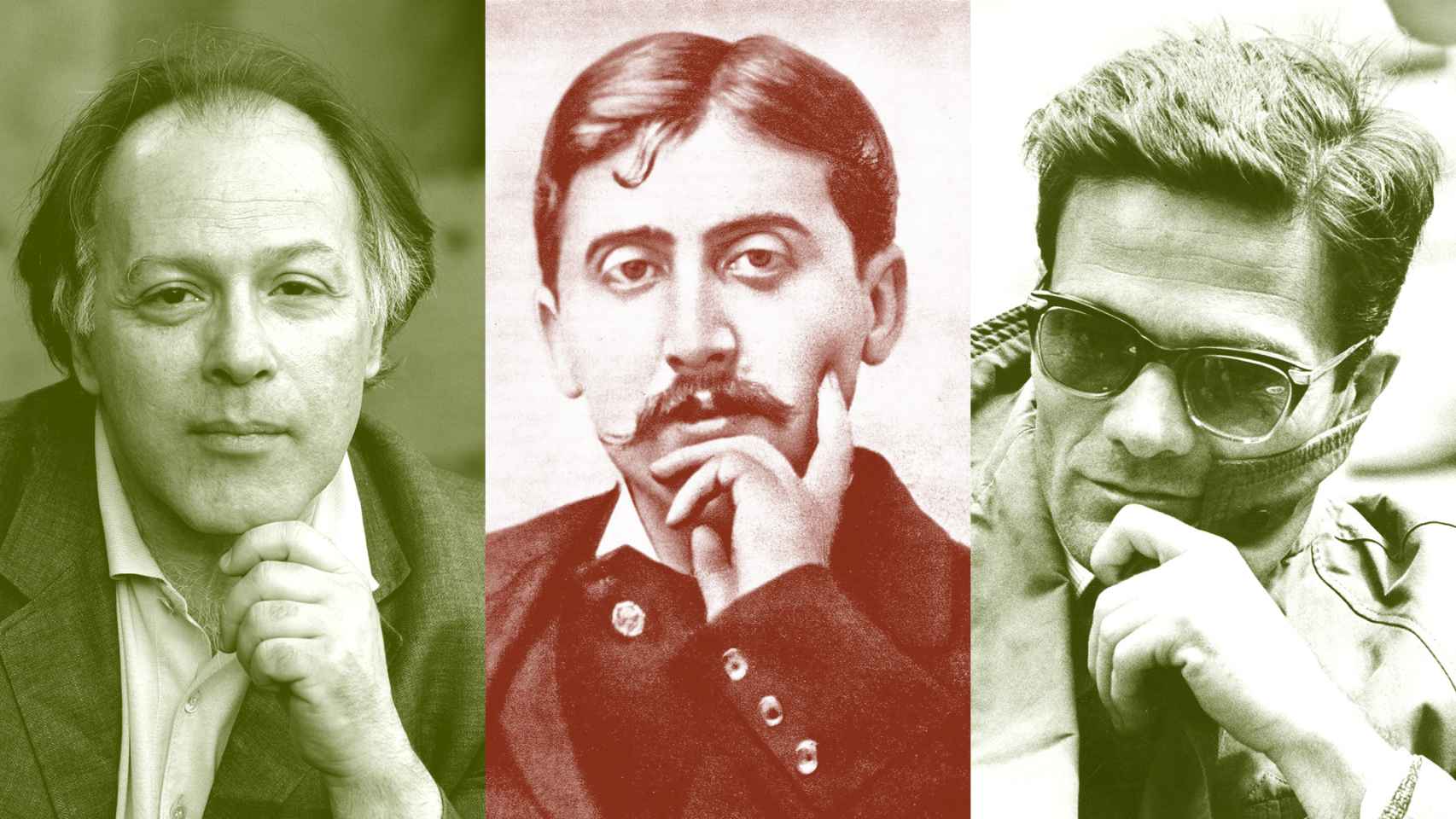

Pero volvamos a la cuestión de la posteridad. El centenario de la muerte de Proust, el pasado 18 de noviembre, ha servido para despejar toda duda sobre la espléndida posteridad de este escritor. Mauro Armiño ha rehecho para El Paseo la aplaudida traducción que hizo de En busca del tiempo perdido hace ya dos décadas, y, de la mano de la editorial Alba, Mª Teresa Gallego y Amaya García Gallego han emprendido la quinta versión al castellano –creo–, de esta obra monumental.

A ello se suma un torrente de publicaciones proustianas, que supera incluso al que ha dado lugar, a su vez, el centenario de la publicación del Ulises de Joyce. El doble centenario ha avivado el debate siempre latente sobre el valor y la vigencia de obras canónicas que, por distintas razones, constituyen paradigmas de dificultad. Un debate cuya mayor virtud sigue siendo la de contribuir a detectar a los numerosos majaderos que se delatan como tales en sus manifestaciones al respecto.

Otro centenario sonado de este año ha sido el de Pier Paolo Pasolini, que también se ha saldado con un buen número de oportunos rescates y nuevas traducciones de su obra, que permiten adentrarse mejor en este autor siempre incomodante, a cuya atractiva personalidad no hace justicia el rudimentario acercamiento biográfico de Miquel Dalmau en Pasolini: el último profeta (Tusquets).

Ya en más de una ocasión he advertido, al proponer balances particulares del año literario, que mis lecturas están muy escasamente sujetas a la actualidad y sí en cambio mediadas por mis trabajos como editor y publicista de libros. Me hallo en mala situación, pues, para concluir si, como quería el ministro Iceta, el año 2022 ha sido o no el "año del Renacimiento Cultural en nuestro país". Sospecho que la cosa no ha estado mal, pero que tampoco da lugar para juergas y fanfarrias.

El último libro de Álvaro Pombo lo revalida, a sus ochenta y tres años, como uno de los más desinhibidos y aventureros autores españoles

En literatura, como en cine, emergen, sin duda, nuevos nombres, algunos muy bien recibidos, de los que tomo buena nota. Entretanto, por lo que a las novedades de narrativa española respecta, recuerdo ahora haber leído con particular interés dos libros: Otra (Tránsito), de Natalia Carrero, novela que renueva el aprecio, la simpatía y la curiosidad que me inspira esta autora insólita como pocas. Y La familia (Anagrama), de Sara Mesa, que a la vez confirma y desvía la abrumadora expectativa acumulada sobre esta escritora después de Un amor.

En el ámbito del ensayo, leí puntualísimamente, cómo no, el último libro de Álvaro Pombo, La ficción suprema. Un asalto a la idea de Dios (Rosamerón), que lo revalida, a sus ochenta y tres años, como uno de los más desinhibidos y aventureros autores españoles.

Y también puntualmente he leído los dos libros estupendos publicados por Francisco Rico. El primero, Una larga lealtad (Acantilado), es una hermosa corona de homenajes y cumplimientos a maestros y colegas admirados. El segundo, muy reciente, es un libro largamente esperado: El primer siglo de la literatura española (Taurus), un puñado de trabajos que acreditan al mismo Rico como gran maestro de filólogos y de lectores de todo temple, pues brinda –con la prosa más nítida y elegante que se escribe actualmente en castellano– admirables lecciones sobre remota materia medieval que, sin renunciar a la más estricta erudición, proyectan luces tan esclarecedoras como concernientes y polémicas sobre los conceptos más arraigados de literatura, de género, de tradición.

En el terreno de las recuperaciones, se impone mencionar la de Tiempo de destrucción (Galaxia Gutenberg), la novela inacabada de Luis Martín-Santos, un texto extraordinario que ha vuelto a iluminarse con el siempre impecable trabajo de Mauricio Jalón.

También es una recuperación, a su modo, la que ha hecho la editorial Las afueras de Poco hombre, una amplia antología de las crónicas y artículos de Pedro Lemebel que yo mismo armé en 2013 para Ediciones Universidad Diego Portales de Chile. La armé en complicidad con el mismo Lemebel, que fallecería meses después, y el tiempo transcurrido no ha mermado en absoluto, más bien al contrario, créanme, la vigencia de unos textos cuya barroca desenvoltura contiene una incombustible mezcla de provocación, rabia y alegría.

Volviendo a la literatura escrita en otras lenguas, insisto en recomendar vivísimamente otra recuperación que a muchos efectos constituye toda una novedad. Me refiero a los dos tomos de El espejo del limbo (Debolsillo), las extraordinarias y apasionantes "antimemorias" de André Malraux, que tuve el honor de prologar. Se trata de uno de los más sensacionales testimonios del pasado siglo, que de paso anticipa y discute algunas de las más conspicuas tendencias literarias de la actualidad, como lo son sin duda la autoficción y el documental ficcionalizado.

Mis lecturas de autores extranjeros rara vez son puntuales. Pero lo ha sido, inevitablemente, la de El polaco (Hilo de Ariadna), de J.M. Coetzee. Los últimos libros de este autor resultan tan decepcionantes como intrigantes, y constituyen a mis ojos un caso particularmente interesante de lo que Edward W. Said entendía por "estilo tardío", en este caso impregnando dos cuestiones que han rondado frecuentemente a Coetzee: la del envejecimiento y –¡otra vez!– la de la posteridad, la de la azarosa y equívoca trascendencia a través del arte.

A última hora he recibido un libro formidable, que me apresuro a meter en este saco: se trata de Cultura y política (Lengua de Trapo), de Raymond Williams. Una impagable colección de ensayos de este excepcional crítico inglés, inéditos en su mayor parte, que trazan un estimulante recorrido por su ejemplar trayectoria intelectual, referente de la izquierda más tenaz. La cubierta del libro, excelentemente presentado, es ocupada por una programática frase del mismo Williams: "Lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente".