Image: Años lentos

Años lentos

Fernando Aramburu retrocede desde la ficción a su infancia donostiarra y los comienzos del terrorismo de ETA

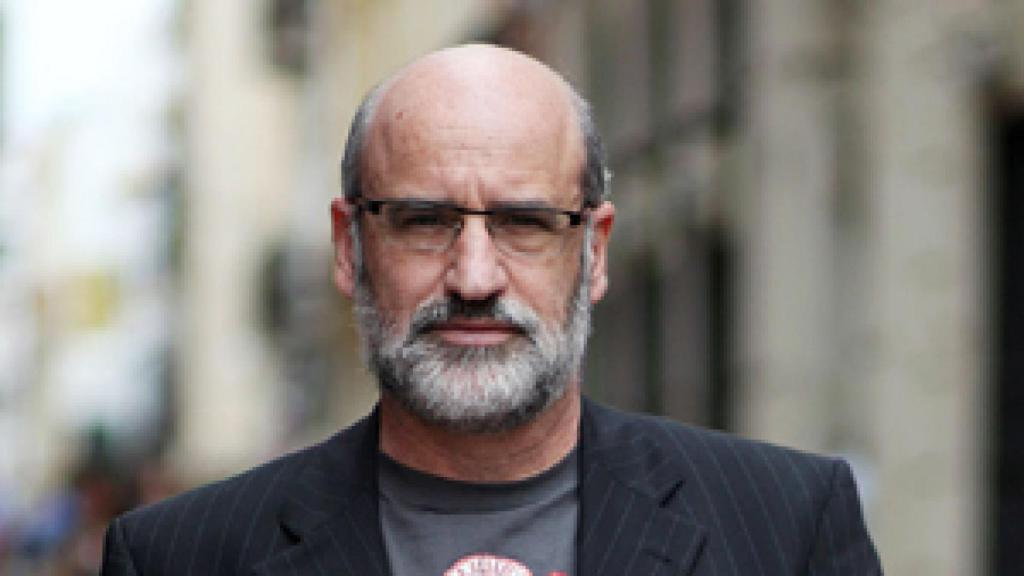

8 febrero, 2012 01:00Fernando Aramburu. Foto: Fernando Ruso

A finales de la década de los sesenta, el protagonista, un niño de ocho años, se va a San Sebastián a vivir con sus tíos. Allí es testigo de cómo transcurren los días en la familia y el barrio: su tío Vicente, de carácter débil, reparte su vida entre la fábrica y la taberna, y es su tía Maripuy, mujer de fuerte personalidad pero sometida a las convenciones sociales y religiosas de la época, quien en realidad gobierna la familia; su prima Mari Nieves vive obsesionada por los chicos, y el hosco y taciturno primo Julen es adoctrinado por el cura de la parroquia para acabar enrolado en una incipiente ETA. El destino de todos ellos -que es el de tantos personajes secundarios de la Historia, arrinconados entre la necesidad y la ignorancia- sufrirá, años después, un quiebro. Alternando las memorias del protagonista con los apuntes del escritor, 'Años lentos' ofrece además una brillante reflexión sobre cómo la vida se destila en una novela, cómo se trasvasa el recuerdo sentimental en memoria colectiva, mientras su escritura diáfana deja ver un fondo turbio de culpa en la historia reciente del País Vasco.Primera cena

Yo, señor Aramburu, por las razones que usted conoce, siendo niño pasé nueve años con unos parientes míos de San Sebastián. Y fue de esta manera: que mi pobre madre, desamparada por aquel mal hombre que fue su esposo, al cual me niego a nombrar en este escrito, no podía mantenernos ni a mí ni a mis hermanos; buscó ayuda en el pueblo, no la encontró y en consecuencia no tuvo más remedio que darnos a la Casa de Misericordia de Pamplona.Decía llorando que por unos meses, pero nosotros sospechamos que mentía para hacernos la reclusión más llevadera. Movidos por el cariño que le profesábamos, fingimos creer que dentro de poco tiempo estaríamos de vuelta en casa. Ya que no es esta la historia que a usted le conviene para su novela, la acortaré diciendo simplemente cómo mi madre tenía una hermana que se había ido a trabajar de joven a una fá- brica de boinas de San Sebastián. Fue también criada en casa de unos franceses y no sé qué más.

Allí conoció a mi tío Vicente Barriola, que era originario de la ciudad, más conocido por el apodo de Visentico. Se casaron y tuvieron dos hijos, chico y chica. Esta tía carnal nuestra, María del Puy Aranzábal, para nosotros tía Maripuy, le ofreció a mi madre acoger a uno de sus hijos, en modo alguno a los tres, pero sí a uno como le digo porque para todos no había espacio en su casa.

Yo era el más joven, todavía un niño, y tenía fama de modoso, de forma que por dichas causas fui el favorecido. En cuanto a mis hermanos, desarrollaron a partir de entonces una especie de comunión afectuosa que todavía les dura y de la que yo por desgracia he quedado excluido, aunque me entiendo bien con los dos, mejor si los encuentro por separado que cuando estamos los tres juntos.

Con esta declaración pongo fin al preámbulo familiar que usted no necesita para su novela. No obstante, lo tenía que escribir para no privar de sentido a lo que sigue y porque, acordándome de lo que usted me dijo, he considerado preferible que la narración de mis recuerdos tenga un comienzo a que no tenga ninguno. Usted mismo me animó a expresarme como me diera la gana, con precisión pero sin cuidado de la estructura ni del estilo, que eso es cosa suya como escritor que es.

Pues bien, llegué a San Sebastián en un autobús que llaman la Roncalesa una tarde de principios de 1968. Acababa de cumplir ocho años. Un vecino del pueblo nos llevó a mi madre y a mí en su coche a Pamplona. En Pamplona, donde lucía el sol, no vi más agua que la que le salía a mi madre de los ojos. En San Sebastián el cielo estaba encapotado. Caía esa lluvia fina que parece que no moja, pero moja igual que todas las lluvias, conocida popularmente con el nombre de sirimiri. Viendo, dentro de una misma tarde, aquella diferencia en el aspecto del cielo, tuve la impresión de que me había ido a vivir muy lejos.

Mi primo Julen acudió a recibirme obligado por su madre. En su cara adiviné el disgusto que le producía cumplir el cometido. Llegó tarde a la parada del autobús y me dispensó una acogida por demás hostil, hasta el punto de hacerme pensar que mis hermanos se equivocaban al considerarme un niño afortunado.

Yo estaba sobre aviso de que algún pariente iría a recogerme. Menos mal, ya que sin ayuda no habría podido orientarme en una ciudad que había visitado antes una sola vez, a la edad de dos, quizá tres años, con motivo de una celebración familiar de la que nada más tenía noticia por los pocos pormenores que me había contado mi madre al respecto.

Bajé del autobús, recogí mi equipaje, los viajeros se dispersaron y yo me vi solo en la acera. Estuve esperando, sin saber a quién, durante más de media hora bajo el tejadillo de un escaparate. En mi pueblo no había por entonces nada parecido. Bueno, teníamos la carnicería de Ceferino Arrastia, con una ventana baja por la que se podían ver las piezas de carne colgadas en el interior.

Empezaban a apretarme las ganas de pedir ayuda a un guardia cuando apareció mi primo Julen tapándose con un paraguas. Tenía un cigarrillo pinzado entre los dientes. Me hizo un gran desprecio. Y fue que entró en un bar cinco o seis metros antes de llegar a mi lado.

Lo primero que dijo al verme fue:

-¿Cómo tú por aquí, navarro de los cojones?

Y a continuación, a manera de saludo, me amagó un puñetazo desde su altura de mozo fornido.

Echamos a caminar bajo la lluvia por calles desconocidas para mí. Julen era andarín y montañero, y enseguida me lo hizo sentir. Dijo que iríamos a pie, de donde yo deduje ingenuamente que no hacía falta usar el transporte público por ser corta la distancia que debíamos recorrer. No tardaron mis piernas en comprobar el error. Por la noche supe que mi tía había dado dinero a mi primo para el trolebús. Él excusó el gasto, supongo que por haberle puesto precio al trabajo de acompañarme a su casa.

Julen iba delante con sus zancadas, su paraguas negro y una mano en el bolsillo de los pantalones; yo, detrás, cargado con un maletón de los de entonces, o sea, sin ruedas, y la caja de cartón donde mi madre había metido dos gallinas vivas de regalo para nuestros parientes.

El peso me impedía caminar a la par de mi primo. Espoleado por el miedo a perderme, trataba de acortar la ventaja corriendo a la poca velocidad que los bultos me permitían, pese a lo cual, apenas lograba el propósito, volvía a retrasarme.

Llegamos de esta manera, tan mojado yo por el sudor como por la lluvia, al bello paseo que bordea la bahía. El mar, entonces crecido, apenas dejaba al descubierto una estrecha franja de arena. En algunas partes las olas golpeaban de lleno contra el muro. De vez en cuando un roción salía disparado hasta más arriba de la barandilla.

A Julen no le pasó inadvertido mi gesto de asombro. Esperó a que llegase a su lado y, socarrón, me dijo con estas o parecidas palabras:

-Ahí está el mar que los navarros nos quisieron robar a los vascos cuando la guerra. Cada uno venía con dos baldes y entre todos se llevaron la tira de agua.

Me preguntó si yo sabía dónde habían escondido mis paisanos el agua robada. Creyendo que hablaba en serio le aseguré que no podía estar en mi pueblo, donde ni siquiera teníamos río, pero que a lo mejor habían llenado con ella el pantano de Alloz.

Dijo él por rematar la burla:

-Te habrás acordado de traer un par de litros de vuelta, ¿eh?

-No.

-¡Qué mala gente sois los navarros!

Aún tuvo tiempo de infligirme por el camino otra humillación. Y fue que, atravesando el barrio de El Antiguo, me mandó que lo esperase junto a una farola alta que se divisaba al fondo de la calle. Yo así lo hice, refugiándome del persistente sirimiri a la entrada de una farmacia, y él, mientras tanto, entró en dos o tres bares antes de reunirse conmigo.

Caminamos algo menos de una hora desde la parada del autobús hasta los mismos bordes de la ciudad, donde ya empezaba el campo. Allí, en una explanada entre colinas, se apiñaban unas casas blancas, de hasta tres pisos las más grandes, que respondían al nombre de grupo Zumalacárregui y formaban parte del barrio de Ibaeta. Eran viviendas de gente proletaria construidas años atrás bajo los auspicios de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. Cosa del régimen de Franco, pues, como lo confirmaba una placa de cemento a la entrada del barrio, donde campeaba el símbolo del yugo y las flechas, y como usted sabe de sobra, señor Aramburu, por cuanto vivió largos años en el número 4 de aquel arrabal, suburbio o lo que fuera. Doy por seguro que dicha circunstancia me exime de describir el sitio.

Pero a lo que iba. Julen y yo llegamos de atardecida al portal de mis tíos. En esto, mi primo depositó el paraguas en el suelo y, pidiéndome que lo cogiera, me arrancó de las manos el maletón y la caja con las gallinas para dar a entender a sus familiares que me había venido ayudando por el camino.

Lanzó de pronto un silbido descomunal por el hueco de la escalera, de forma que su madre, en el tercer piso, y no otros vecinos a quienes no estaba destinada la señal, abrió la puerta cuando nosotros apenas habíamos alcanzado el rellano del entresuelo.

Me recibieron mis parientes con bastante poca efusión, no así mi tía Maripuy, que me estrujó entre sus brazos como a cosa suya que no deseaba compartir con nadie.

A continuación me regañó por llegar con la ropa mojada y criticó a mi madre por el dispendio de las gallinas. Repitió la crítica cuando saqué del maletón un paquete de higos un tanto aplastados y un cuarto de gorrín envuelto en papel de estraza.

Cenamos los cinco en la cocina, todos sentados a una mesa menos mi tía Maripuy, que, atareada junto al fogón, comió de pie.

Me produjo extrañeza lo poco que hablaban mis parientes entre sí. Miraba cada cual su plato como si escudriñase el contenido. No habiendo conversación que acallase los ruidos de las bocas, se les oía sorber y masticar un poco como a los cerdos, quiero decir sin los disimulos impuestos por los buenos modales, entremezclados los sonidos de su voracidad con el tintineo de los cubiertos al chocar contra la loza.

Tan sólo en el momento de sentarnos a la mesa me hicieron algunas preguntas sobre el viaje y sobre mi madre y mis hermanos; luego ya no se habló más como no fueran unos rudimentos de conversación que a menudo les bastaban para comunicarse.

-¿Pan?

-Ahí.

Después de servida la sopa, mi tío dijo:

-Quema.

Y mi tía, sin volver hacia él la mirada, replicó:

-Sopla.

En el curso de aquella primera cena, Julen me hizo un favor con que mostró tenerme menos fila de lo que yo suponía. Y fue de este modo: que mi tía, excelente cocinera, aunque no siempre de manjares de mi gusto, preparó aquella noche, con intención de contentarme, una cazuela de congrio en salsa con rodajas de patata, almejas y perejil.

Nunca antes me había sido dado probar aquella clase de pescado. En el pueblo no se comía por entonces otro que el que traía para vender los viernes un gitano: sardinas, verdeles, barbos, o sea, peces comunes de mar o de río, jamás congrio y raras veces marisco.

Total, que sólo la vista del pellejo negro bastó para que se me cerrara de golpe la boca del estómago. Mi tía, que me tenía por desnutrido y quería a toda costa aleccionar a su hermana en materia de alimentación de los hijos, me sirvió los dos cachos mayores de la cazuela, con abundancia de tropezones y un cucharón raso de salsa.

Al principio me entretuve mordisqueando los trozos de patata en la esperanza de ganar tiempo, no sé con qué finalidad, cosa de niños. Y aunque ninguno de mis parientes tenía la mirada puesta en mí, se me figura que todos se percataron de mi renuencia a comer.

Intervino, severa, mi tía Maripuy:

-¿No te gusta o qué?

-Es que no tengo hambre.

Mi tía no era mujer condescendiente ni diplomá- tica.

-Come.

Corté un cachito de carne blanca de pescado, me lo llevé a la boca, sentí la contextura viscosa y como de goma del congrio, y al punto me dio una arcada. Julen, sentado frente a mí, pinchó uno de mis trozos con su tenedor; despachado en cuatro bocados, pinchó el otro y, con la misma rapidez que el primero, lo hizo desaparecer en el interior de su robusta persona.

Tras la cena, madre e hija recogieron la cocina; mi tío se caló la chapela y bajó al bar Artola, el único del barrio; mi primo se fue en busca de sus amigos y yo le dije a mi tía que me sentía cansado y me quería acostar.

Por ser todavía pronto y oírse ruido de voces en la calle y en el edificio, no me era posible conciliar el sueño. Me dediqué entonces a llorar con la cara vuelta hacia la pared, pensando en mi madre, en mi pueblo, en la lluvia y en el congrio, y a veces me sosegaba, pero era sólo porque mis ojos se habían quedado secos y necesitaban un tiempo para producir nuevas lágrimas.

En algún momento de la noche entró mi primo Julen, con quien compartía habitación. Fingí que ya dormía, pero se conoce que él oyó mis gemidos en la oscuridad.

A mi primo le olían los pies. En San Sebastián, en el colegio al que fui enviado, en casa de mis tíos, me acostumbré a muchas cosas extrañas al principio para mí. Jamás me pude acostumbrar al suplicio de dormir cerca de los pies y el calzado de mi primo.

Desde su cama, mientras fumaba a oscuras el último cigarrillo del día, me dijo:

-Si fueras vasco no llorarías. ¿Tú has visto llorar al hierro? Pero, claro, siendo un navarro de mantequilla, pasa lo que pasa. Como eres blando y te has mojado, seguro que mañana te levantas enfermito.

Pasé la noche durmiendo a rachas, protegiéndome con la manta y la sábana sobre la cabeza de la pestilencia que desprendían sus calcetines y zapatos tirados en el suelo, entre las dos camas.