Aunque Asteroid City luzca ya desde sus primeros compases como otro desplegable de Wes Anderson, una de esas cajas de juguetes creada específicamente para maravillarnos, yo auguraría que se trata de bastante más que eso. Sí, Bryan Cranston abre el filme recitando la estructura completa de la obra que veremos, y declama con la presteza de un lector de etiquetas. Sin embargo, la cinta que rodó en Chinchón toma un derrotero radicalmente opuesto al del híper-Anderson de La crónica francesa.

Mientras que aquella abarrotaba su universo de ficción entre cajones progresivamente acotados, micromundos de lógica autónoma, Asteroid City depura los personajes a la veintena y los acota a un sólo espacio de posibilidades: primero, porque les confina en una sola ciudad en medio de la nada, y luego porque reduce sus morcillas a exabruptos anecdóticos y concentra su tono en un arco dramático menos disparatado pero sí más coherente.

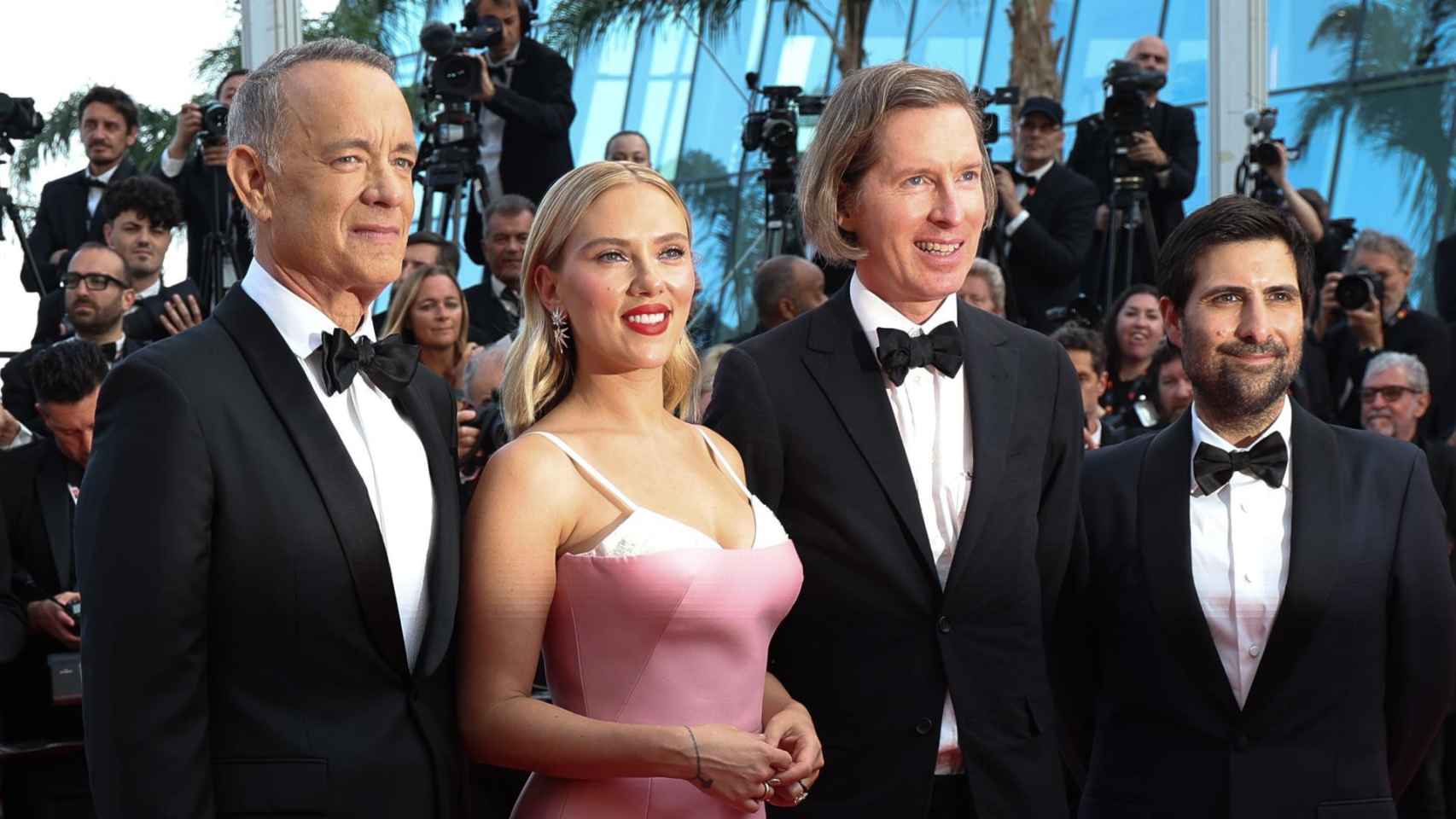

Wes se pone serio. Vira su miríada de relatos hacia una tristeza clara y pegajosa, más allá de los habituales chascarrillos existencialistas de algún secundario en modo décor. Por momentos Scarlett Johansson deja de actuar “simpática” y las secuencias empiezan a cerrarse con fundidos a negro.

Asteroid City se sitúa a pocos kilómetros de un campo de pruebas atómicas y tiene por protagonista a Jason Schwartzman, viudo reciente. Habrá truquillos aparte, como ese McGuffin alienígena que aparece dos veces en la película y que ha robado risotadas a toda la sala Debussy...

[Aki Kaurismäki en Cannes, un sol entre tanta estrella]

Tampoco la seriedad implica renunciar a la juguetonería visual: de hecho, Asteroid City comprende las virtudes de la lógica de la exploración lateral del género de videojuegos de walking simulator. Anderson la replica, como forma de presentación del pueblo, girando la cámara para abrir y cerrar interrogantes a base de movimiento puro (videojuegos: ¡el suspense en constante reformulación!).

Takeshi Kitano se tira pedos y corta cabezas en Kubi

Takeshi Kitano en la presentación de 'Kubi' en Cannes. Foto: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Si el estadounidense incorporaba a la fatalidad dentro de su corpus, Takeshi Kitano decidía por el contrario repetir estrategia de éxito. ¿Recuerdan la versión de Zatoichi que Beat Takeshi (sobrenombre del artista para sus papeles como actor) protagonizó en 2003? Aquella era una relectura sobre el héroe ciego –ducho pero inmoral– que tenía por máxima el gran espectáculo a toda costa...

Baños de sangre falsa, generada por ordenador, inclusive. Frenética, Zatoichi tampoco debía detenerse nunca: alguien tenía que morir, siempre (entendiéramos quién y por qué, o no); de lo contrario, corríamos el riesgo de desengancharnos. Para su chambara, Kitano incluso organizaba un número de claqué final. La atracción prometía un más, mejor: más montañas de cadáveres abandonados, muertos mejor, por cortes en 3D.

A día de hoy y cuando la falsedad de esa fanfarria de sangre ya ha sido delatada por décadas de hiperrealismo gore, a Zatoichi hay que adentrarse desde caminos menos puristas y más disfrutones. Veinte años después de aquella fanfarria, Kitano ha repetido la jugada. En Kubi, el realizador y protagonista vuelve a tener hambre de carnicería (aunque, esta vez, el ordenador se note bastante menos), por lo que organizará toda su película entre escenas de batalla, de seppuku y de condenas a muerte.

[Cannes ovaciona 'Cerrar los ojos', la primera película de Víctor Erice en tres décadas]

El contexto ideal para la lluvia de sangre viene del caldeado ambiente político que hubo en Japón a finales del siglo XVI, cuando los tres unificadores del archipiélago empezaron a enfrentarse entre ellos. Las razones políticas, indescifrables por la maraña de nombres y referencias que en Occidente se pierden –y que Kitano no espera a explicar–, sirven en todo caso de excusa para incendiar el horizonte a base de sarpullidos de conflicto absurdo.

En un todos contra todos jugarán los grandes nombres del cine japonés contemporáneo: desde la estrella internacional de Tadanobu Asano (Mongol) o Ryo Kase (El fotógrafo de Minamata), hasta clásicos de la filmografía de Kitano como Ken’ichi Endo, pasando por ídolos pop de la talla de Hidetoshi Nishijima (Drive My Car) o Kazunari Ninomiya (Gantz).

Takeshi Kitano dirige una película en clave caótica-divertida, que admite por héroes a psicópatas del corte de Hideyoshi Hashiba (a quien interpreta él mismo) o el mercenario amoral Mosuke (Shido Nakamura, también en Cannes por Monster de Hirokazu Kore-eda). La salud moral de sus protagonistas importa más bien poco a un cineasta que busca sólo reír a base de provocar y sobrevivir a las intrigas palaciegas.

Kitano busca constantemente el gag y, casi descubriéndose debajo de la máscara, remueve las aguas turbias de palacio para improvisar estallidos caóticos. Tratar de apuntar a estallidos de improvisación en el metraje final es un buen pasatiempo entre peleas, si cuesta seguir el hilo de conspiraciones. Oh, y Kitano saca a la luz aquello que seguramente pasara tras los biombos del siglo XVI: entre la clase samurái hay

buenas dosis de sexo y deseo gay.

Como si lo viéramos, Kitano mira a sus guerreros queer con media sonrisa y un palillo en la boca. Es lo más cercano que el cine estará de replicar el espíritu carca-buenista de nuestros abuelos.