Las excentricidades del pianista Glenn Gould son famosas y se han interpretado como la manifestación de un presunto síndrome de Asperger. De aspecto desaliñado, nunca prescindía del abrigo, la bufanda y los guantes. Cuando llegaba el calor veraniego, mantenía su atuendo, casi como si desafiara al mundo exterior, proclamando su independencia física y espiritual. Subía al escenario con el frac arrugado, la garganta cubierta con una o varias bufandas, y mitones en las manos. Siempre viajaba con un maletín repleto de medicamentos. Su obsesión por la salud no impidió que muriera de una apoplejía a los cincuenta años, mientras interpretaba las Variaciones Goldberg. Nadaba con unos guantes negros de caucho hasta las axilas y evitaba estrechar la mano, pues sentía aversión hacia el contacto físico. Dormía con la radio encendida, pues no soportaba pasar ni un minuto sin música. Sus actuaciones en público implicaban un complejo y extraño ritual. Sumergía las manos y los brazos en agua caliente durante veinte minutos, imitando la forma de proceder de los cirujanos. Después se sentaba en una silla vieja y con las patas tan cortas que el teclado le quedaba a la altura de la nuez. Su postura le hacía parecer un jorobado o un borracho desplomado sobre la barra de un bar. Muchas veces se quitaba los zapatos y canturreaba con los ojos cerrados, asumiendo la expresión de un místico en pleno éxtasis. ¿Era un excéntrico o pretendía ocultarse detrás de una máscara, distanciándose de una realidad que le desagradaba? ¿Se trataba sólo de manías patológicas o era su forma de afrontar el reto de la música? “No, no soy en absoluto un excéntrico”, declaró varias veces.

Thomas Bernhard se aventuró en el mundo de Glenn Gould en El malogrado. El austríaco enfurruñado, el escritor que hizo de la desesperanza un lema vital (o, si se prefiere, letal), el enfermo crónico que nunca dejó de fantasear con suicidarse, el hombre implacable consigo mismo (“Nadie es tan crítico con mis cosas como yo. Podría actuar contra mí mismo como actúo contra mis personajes”), convirtió a Glenn Gould en la fatal obsesión de dos pianistas de indudable talento, pero incapaces de continuar con su incipiente carrera como instrumentistas tras escuchar al canadiense interpretando las Variaciones Goldberg. Publicada en 1983, El malogrado es la historia de un trío espiritual donde no es posible la armonía, ni la amistad. Cuando se ama demasiado, cuando se admiraba en grado superlativo hasta rozar la idolatría, la ternura y el respeto resultan inviables. Sólo cabe odiar ferozmente y consumirse por la dolorosa conciencia de una asimetría insalvable. El argumento de la novela es sencillo y esquemático, una estructura mínima para soportar un largo monólogo. Tres jóvenes acuden en el Mozarteum a las clases de Vladimir Horowitz, el “dios del piano”, el maestro de la emoción, el perfeccionista con una técnica impecable. Uno es el narrador, otro Wertheimer, que más tarde se convertirá en “el Malogrado” y, por último, el propio Glenn Gould, por entonces un virtuoso en progresión ascendente. Gould destaca por su “obsesión artística”, por su “radicalismo artístico”. Su innegable superioridad desanima mortalmente a sus condiscípulos, que deciden renunciar a la música. Wertheimer se desprende de su piano de cola Bösendorfer, y el narrador de su Steinway, regalándolo a la hija sin talento musical de un maestro, con el enfermizo propósito de que lo destroce: “Sabía que abandonaba mi instrumento a la indignidad absoluta”. Wertheimer decide dedicarse a las ciencias del espíritu, escribiendo aforismos. El narrador escoge la filosofía para llenar su futuro, huyendo de Salzburgo, una ciudad que supuestamente aniquila los mejores impulsos del ser humano. Thomas Bernhard es un artista del resentimiento, un maestro del agravio, un frío apologista del nihilismo. En El malogrado, muestra una vez más su virtuosismo para odiar y execrar, sin ocultar la complacencia que le produce experimentar rabia, aborrecimiento y despecho.

Hijo ilegítimo, Thomas Bernhard nació en 1931 en Heerlen, Países Bajos. Durante su niñez, conoció la escasez afectiva y material. Su mala salud, que siempre le acompañaría, agravó sus carencias, propiciando los sentimientos de amargura, tristeza y desencanto. Su situación apenas mejoró en casa de sus abuelos maternos en Viena, pero en su nuevo hogar descubrió la música y la literatura. Escritor aficionado, su abuelo le reveló la existencia de un mundo que –con los años- se convertiría en su verdadera patria. Durante el Tercer Reich, estudió como interno en un colegio nacionalsocialista, que pasó a ser un centro católico al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Asqueado con el fervor nacional-católico de sus compatriotas, abandonó las aulas y probó suerte como aprendiz de comerciante. El tiempo acabaría devolviéndolo al terreno de las artes. Entre 1955 y 1957, estudió en el Mozarteum de Salzburgo, preparándose para ser músico y actor, pero finalmente se dedicaría a la literatura. Ya en vida, Thomas Bernhard adquirió el prestigio de los clásicos y, desde su muerte, su estatura artística no ha cesado de crecer. El malogrado contiene todos los temas que le atormentaron: la vocación creadora, el miedo al fracaso, la misantropía, la atracción por la muerte, un indomable pesimismo existencial, la imposibilidad de amar y ser amado, la exaltación de la soledad, un desprecio ilimitado hacia las ideas de salvación, fraternidad o comunión. Su estilo denso, turbio, reiterativo, explora las emociones humanas, encadenando sarcasmos y desengaños. No hay un claro en su umbrío bosque de palabras, ni un rayo de luz que delate la presencia –o la inminencia- del sol. Thomas Bernhard arremete con furor contra todo, movilizando una bilis ingeniosa que transforma las palabras en proyectiles. El Mozarteum es “una mala escuela” y sus profesores son “exorcistas del arte, […], asesinos de espíritus, verdugos de estudiantes”; los mesones austriacos “están todos sucios y son asquerosos”; el mundo “es repulsivo, desde el principio mismo”; las familias no se quieren: se “aniquilan mutuamente”; las gentes sencillas no son bondadosas, sino mezquinas y odian a los artistas: el mayor error consiste en creer que cambiarán en el curso de la historia; el paisaje austriaco es horripilante: “El viaje de Viena a Linz no es más que un viaje a través del mal gusto. De Linz a Salzburgo las cosas no son mejores”; Suiza no es un destino mejor: “En Chur, una persona, aunque duerma una sola noche, puede quedar destruida para toda la vida”; la docencia musical y, en general, cualquier clase de magisterio, implica transitar por “un camino deplorable y repulsivo”; la Naturaleza no es hermosa, sino sucia, caótica y “perjudicial para la salud”. Thomas Bernhard monologa sin interrupción, felizmente recluido en el círculo sin fin de la desesperanza. Condena al mundo y se condena a sí mismo. Presumir que la muerte es una ventana hacia la nada le resulta sumamente tranquilizador. Nada merece perdurar, especialmente la especie humana, capaz de las mayores abominaciones.

En una larga entrevista con el escritor y crítico literario Peter Hamm, Bernhard confiesa que sólo le mantiene vivo la curiosidad. Las cosas esenciales no cambian, pero sí la perspectiva con que las observamos. Peter Hamm publicó póstumamente la entrevista con el título ¿Le gusta ser malvado?, recogiendo las respuestas de un escritor al que no le molestaba ser acusado de malicia y perversidad. La realidad es algo limitado, vulgar y miserable, y, en cambio, un cerebro malintencionado es infinito y prodigioso. El odio es una sima con un fondo inalcanzable. Siempre puedes continuar descendiendo, adentrándote en un fango espeso e inacabable. Para Thomas Bernhard sus personajes son “trozos de color”, simple materia. No piensa en ellos como seres humanos. Su tormento interior no le despierta ninguna compasión. Wertheimer el Malogrado, el narrador y Glenn Gould se parecen en muchas cosas. Son “fanáticos natos del parapeto”, individuos que han elegido libremente la soledad, el aislamiento. Son maniáticos, inflexibles y despectivos. Gould cree firmemente en la autodisciplina y aborrece el sentimentalismo. No aguanta al público y desdeña los halagos. Cuando repara en un hombre, sólo ve en él a un ser mutilado, deforme y gravemente enfermo. Siempre interpreta las Variaciones Goldberg y el Arte de la Fuga, aunque aparentemente toque una pieza de Brahms, Mozart, Beethoven o Schönberg. Su talento matemático ha convertido su repertorio musical en una interminable aria barroca, que se multiplica en todas las variaciones posibles.

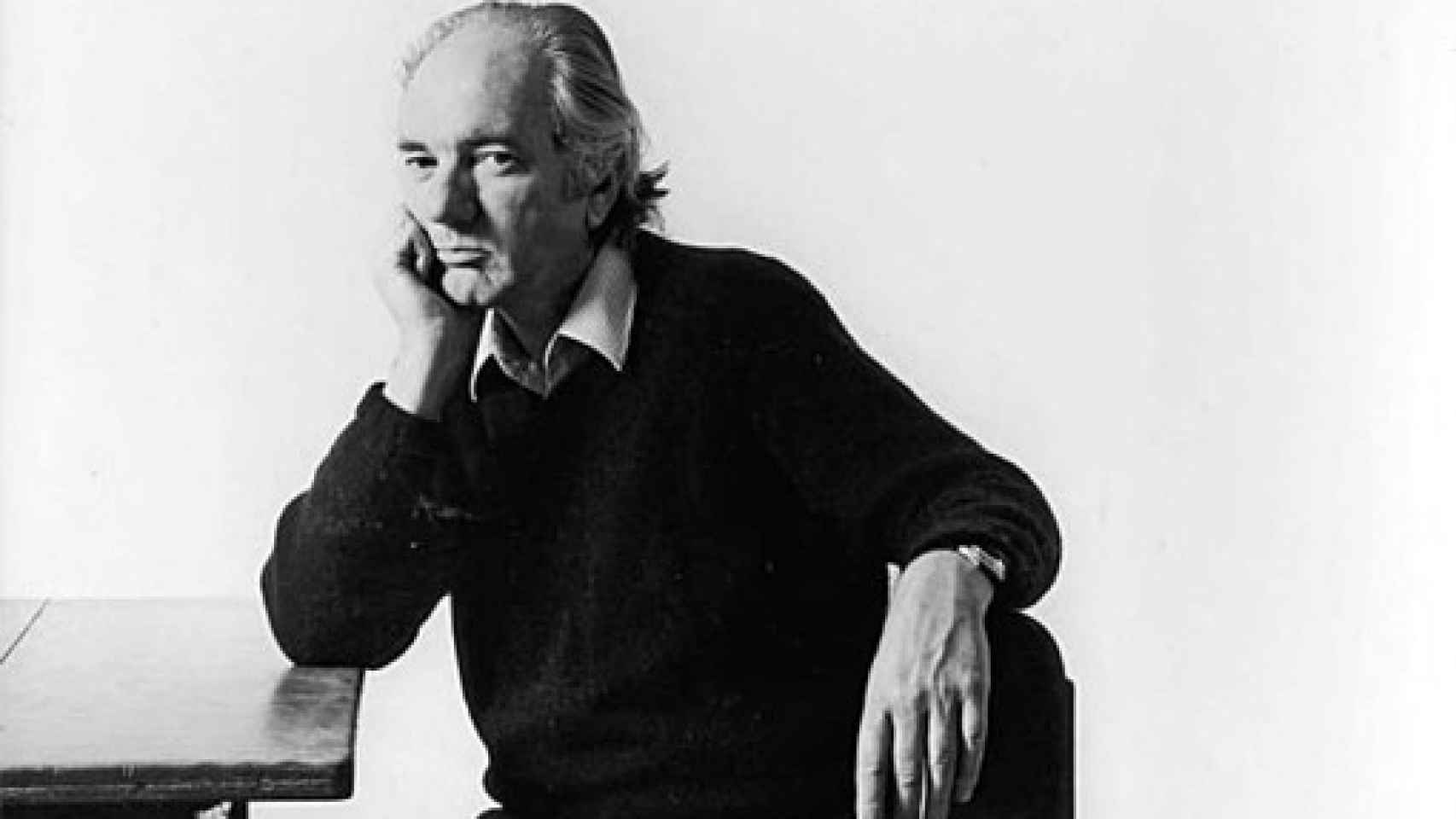

[caption id="attachment_929" width="560"]

Un joven Glenn Gould interpretando las Variaciones Goldberg[/caption]

Glenn Gould dio su último concierto el 10 de abril de 1964. Escogió Los Ángeles para despedirse de la música en directo. Hasta su muerte en 1982, vivió en su Toronto natal en una casa situada a orillas de un lago, rompiendo sólo su aislamiento para realizar grabaciones en estudio, dirigir y presentar programas de radio o colaborar con el cine, seleccionando piezas para las bandas sonoras. Podía hablar durante horas por teléfono, pero le molestaba recibir visitas. Cuando divisaba pequeñas embarcaciones de pesca, se subía a su lancha motora para espantar a los peces y desmoralizar a los presuntos intrusos. Su conducta puede confundirse con fobia social o con una antipatía vocacional, semejante a la de Pío Baroja, “el hombre malo de Itzea”, pero había un motivo de fondo más serio: “La llamada disciplina –aclaró Gould- […] es una manera de excluirse de la sociedad” y, para desarrollar con rigor una actividad artística, como tocar el piano o escribir, resulta “absolutamente indispensable”. Glenn Gould adoptó una vida ascética para exacerbar sus grandes cualidades: una memoria prodigiosa que le permitía prescindir de las partituras; una extraordinaria capacidad de concentración y un oído absoluto, gracias al cual podía escuchar la música mentalmente, pues “el piano se toca con el cerebro” y no con los dedos, simple prolongación de una experiencia espiritual. Su famosa silla no era un capricho, sino la culminación de su educación musical. Hijo de una profesora de piano, su padre recortó las patas de una silla para adaptarla al pequeño Glenn, que sólo tenía ocho años. Por entonces, Gould era alumno del chileno Alberto Guerrero, pianista y director de orquesta. Guerrero ideó complejos ejercicios de dedos y, para asegurar una correcta ejecución, presionaba la espalda de su alumno cuando tocaba. Glenn se acostumbró a tocar con el teclado a la altura de sus ojos, casi como si se hubiera colgado del instrumento. Con un pequeño respaldo adornado con una hoja tallada, la silla se convirtió en un rasgo de estilo, creando una relación muy peculiar con el piano. Situado veinte centímetros por debajo que el resto de los intérpretes, no podía lanzar el ataque de brazo, antebrazo y muñeca que requiere el fortísimo. Sólo podía atacar con los dedos, logrando un sonido limpio, claro y sereno, opuesto al estilo romántico. Su forma de articular la frase y pulir el sonido, evitando los contrastes dinámicos y restringiendo al mínimo el uso del pedal, era la más idónea para las audacias polifónicas de Bach, el último Beethoven, Webern o Schönberg.

Gould empezó a tocar el piano con tres años. No aporreaba las teclas con las palmas abiertas, como otros niños, sino que las pulsaba lenta y suavemente. Se familiarizó con las partituras mucho antes que con los libros: “Supe leer música antes que palabras”. Estudió piano, órgano y composición en el conservatorio. A los diecinueve años ya no le quedaba nada que aprender. Según Bruno Monsaingeon, con Gould “desaparece la distinción entre creación e interpretación”. El intérprete deja de ser un simple ejecutante para convertirse en un creador que se enfrenta con libertad y autonomía a la partitura. En 1955, realiza su primera grabación de las Variaciones Goldberg, consagrándose mundialmente. En 1981 repitió la grabación para aprovechar los avances tecnológicos, que siempre le apasionaron, no tanto por la posibilidad de corregir errores, sino por su capacidad de engendrar un todo coherente. En su primera versión del Aria con variaciones diversas para clave con dos teclados (nombre original de la famosa composición de Bach), Gould afirmó que la obra desplegaba una música sin principio ni fin, exenta de clímax o resolución. Lejos de cualquier afectación, poseía una intensidad espiritual que podía pasar desapercibida, pero que se revelaba luminosamente durante una escucha atenta y creativa. Su segunda -y otoñal- versión, grabada un año antes de su muerte, es más introspectiva. Sus frases y ornamentos profundizan en su equilibrio apolíneo, rompiendo definitivamente con los flecos románticos que se habían colado en la variación nº 25, donde Gould, afligido, sólo apreciaba una especie de “Chopin nocturno”. Conviene señalar que las opiniones del pianista eran sumamente subjetivas. Le agradaba Petula Clark, pero no soportaba a los Beatles. Despachó a Verdi con un enfático “me pone enfermo”, y Puccini, con un colérico “me indigna”.

Gould tuvo una infancia complicada. Amor en casa, maltrato en la escuela por parte de sus compañeros, que le consideraban raro e inquietante. Wertheimer creció en un hogar enrarecido por la neurosis. No puede perdonar a sus padres, pues “todos los padres saben muy bien que prolongan en los hijos la infelicidad que son ellos”. Su crimen se duplica al engendrar nuevas vidas. Wertheimer considera que su hermana sólo nació para ser testigo de su desgracia, para humillarle con su mirada, para ser el espejo de su infortunio. Nacer es una fatalidad, pero se puede amar esa catástrofe. Wertheimer ama su infelicidad, la cuida como si fuera una flor que necesita una atención permanente. Esa extraña pasión le impulsa a quemar sus aforismos, dispersos en miles de páginas manuscritas. El narrador también arroja al fuego su ensayo sobre Gould, después de pasar dos décadas trabajando en la obra. Ambos se enamoran de su fracaso.

Wertheimer terminará suicidándose. No lo hace durante un arrebato, sino después de pasar años especulando con la muerte. El narrador descarta hacer lo mismo, pero sabe que su vida ha perdido cualquier atisbo de sentido. “Glenn nos aniquiló”, concluye, sin absolverlo ni condenarlo. La perfección mata. Gould no era una persona, sino “una máquina artística”. Glenn era un genio; Wertheimer sólo era ambición. Su suicidio era previsible, pero la causa última no fue Gould, sino su deslumbrante interpretación de las Variaciones Goldberg. El descarnado pesimismo que circula por las páginas de Thomas Bernhard evoca el aire mórbido de la prosa de Cioran, donde se postula “amar la ceniza, cual ave fénix que desprecia la resurrección…” (Extravíos). Menos lírico que el rumano, pero tal vez más profundo, Bernhard dibuja un paisaje desolador, donde el ser humano deambula como un enfermo desahuciado. No hay esperanza, ni mañana. Sólo una reiteración absurda de una rutina abocada a disiparse en la insignificancia. ¿Hay algún motivo para vivir? “Sólo una curiosidad primitiva, animal”, apunta Bernhard en su diálogo con Peter Hamm. ¿Compartía Gould esa interpretación de la existencia? En una entrevista telefónica con Elyse Mach celebrada en 1981, el pianista afirma: “Toda mi vida he tenido la sensación de que existe un más allá; la transformación del espíritu es algo que hay que tener en cuenta y debemos esforzarnos por conducir la existencia pensando en esa posibilidad. Por eso aborrezco las filosofías del aquí y ahora”. Gould admite que la idea del más allá aplaca nuestros miedos, pero descarta que sea un simple artificio de la conciencia para combatir la angustia. El más allá le parece “intuitivamente verdadero” y “mucho más plausible que la nada o el olvido”. Gould es un místico que se apoya en la tecnología de los estudio de grabación para definir mejor la música y acceder a una experiencia estética trascendente. Esa actitud explica que llegara a decir algo tan sorprendente como “la música para piano apenas me interesa”. Se habla mucho de la excentricidad de Gould, pero sería más correcto hablar de intensidad. Su aislamiento no es un síntoma autista, sino una elección espiritual.

Los personajes de Thomas Bernhard se parecen a las figuras de Francis Bacon: carne rota, casi descuartizada. Los tres protagonistas de El malogrado sufren una desintegración sistemática que refleja unas identidades rotas, quebradas, desfiguradas. En realidad, Bernhard habla de sí mismo. Siempre habla de sí mismo, reconoce a Peter Hamm. Es el tema central de su literatura. No lo hace por apego a su yo, sino por el deseo de destruirlo, de borrarlo. Quizás por eso dejó dispuesto que sus restos descansaran bajo una lápida sin nombre. ¿Por qué sucumbió Thomas Bernhard al hechizo de Glenn Gould? Tal vez porque advirtió la misma grandeza en la perfección que en el fracaso. En ambos casos, se trata de una búsqueda febril, incansable, obsesiva, eternamente insatisfecha. Wertheimer el Malogrado sólo cosechó olvido. Gould vive en la gloria. Los dos ardieron en el altar del absoluto, revelando que el hombre nunca se conformará con el aquí y ahora. Somos espíritu y el espíritu siempre quiere llegar más allá.

Nota bibliográfica:

Thomas Bernhard, El malogrado. Traducción de Miguel Sáenz. Madrid, Alfaguara, 1985.

Peter Hamm, ¿Le gusta ser malvado? Conversación con Thomas Bernhard. Traducción de Miguel Sáenz. Madrid, Alianza, 2013.

Sería injusto no destacar las excelentes traducciones de Miguel Sáenz, que borran cualquier rastro de la violencia ejercida para volcar un texto literario a otro idioma, demostrando que el buen traductor, lejos de ser un mero intérprete o un potencial traidor, pertenece al linaje de los creadores.