Días atrás, en pleno Congreso de los Diputados, Vox acusaba al gobierno de presentar un proyecto distópico con su concepto de Nueva Normalidad... Hace años, muchos no hubieran entendido a qué demonios se refería, pero ahora, el término distopía, que un día fuera propio del idioma esotérico de la ciencia ficción –como ucronía, space opera y tantos otros- ha pasado a formar parte del lenguaje común y corriente, desde el Palacio de las Cortes hasta las terrazas de los bares. A partir de que el género se convirtiera en pasto de best-sellers, películas y series, su concepto se infiltró en nuestra vida cotidiana, al tiempo que las peores profecías de la ciencia ficción parecían cumplirse, con mucha más frecuencia y rapidez que aquellas otras que nos prometían brillantes futuros.

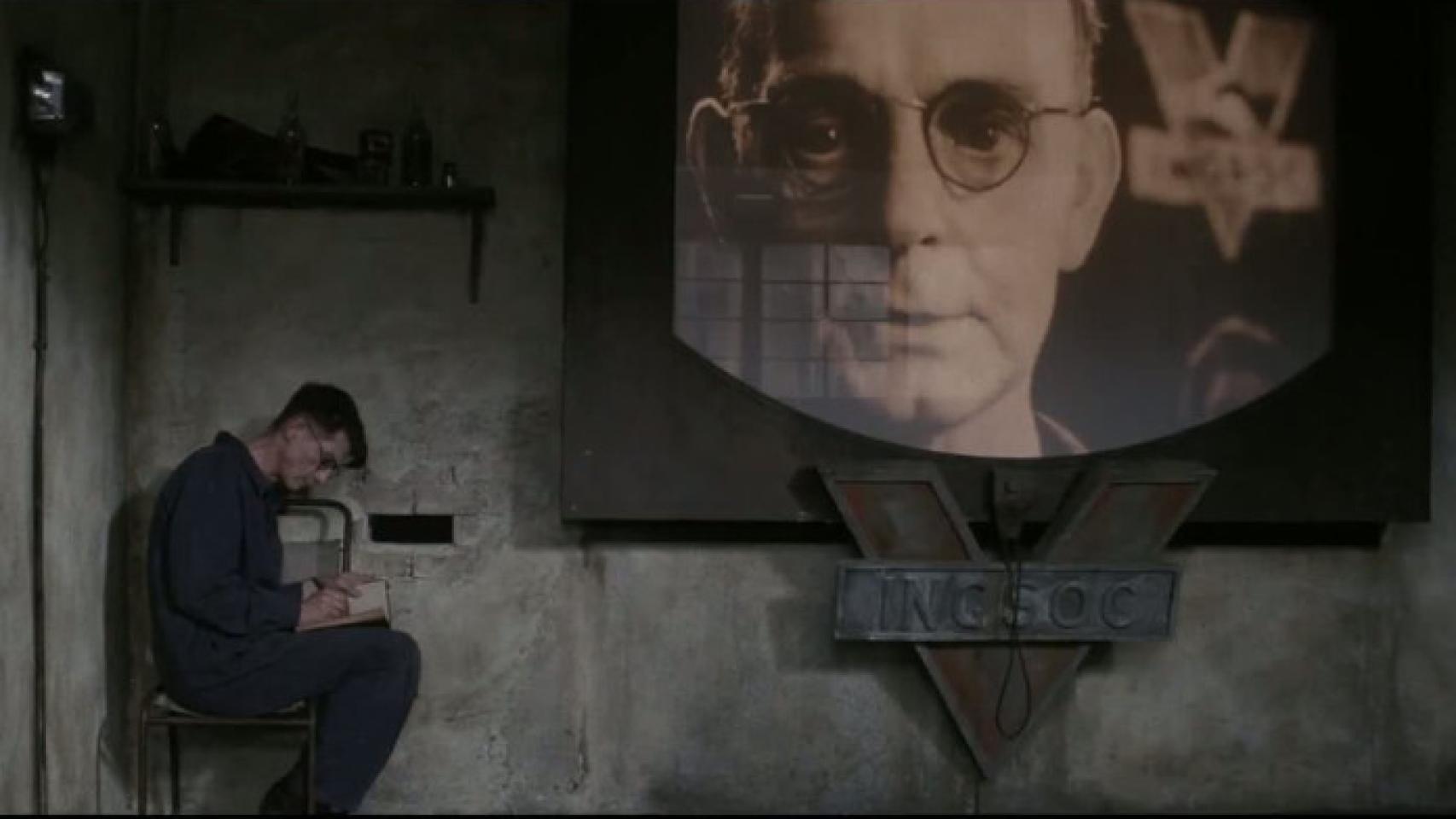

Por supuesto, ni el año 1984 del siglo pasado se vivió como la pesadilla estalinista descrita por Orwell, ni el 2001 de este como la odisea espacial metafísica de Kubrick y Arthur C. Clarke. Pero a nadie se le pasa por alto que nuestro mundo tiene bastante más en común con la dictadura del Gran Hermano que con los vuelos a Júpiter o el descubrimiento de vida extraterrestre. Sin entrar en definiciones, conviene decir que las utopías (los no-lugares originales) se situaban en un principio no en el futuro, sino en países o islas desconocidas, donde los viajeros que a ellas llegaban nos entretenían, o más bien aburrían, con la descripción pormenorizada de sociedades ideales y pluscuamperfectas, evidenciando irónicamente los defectos e injusticias de nuestra sociedad real. Cuando el planeta dejó de esconder rincones inexplorados, la idea de utopía pasó a expresarse en el tiempo, en lugar de en el espacio: se trasladó a los futuros posibles e imposibles que la revolución científica e industrial parecía prometer, infinitamente llenos de progresos. No es que estos hayan faltado, pero vinieron acompañados por un lado oscuro que, para sorpresa de los últimos idealistas, no hizo más que crecer y crecer tras la Primera Guerra Mundial, la era de los totalitarismos europeos y, finalmente, el Gran Hongo Atómico que proyectó las sombras de la Guerra Fría, evidenciando la capacidad auto-destructiva del ser humano, única especie capaz de borrarse a sí misma de la faz de la Tierra e incluso de acabar con el planeta.

Las ficciones utópicas, tecnófilas o luditas, capitalistas o socialistas, anarquistas o fabianas, autoritarias o democráticas, fueron dejando paso, según la realidad las hería de muerte, a su doble negativo: la anti-utopía o distopía (en algún momento surgió también la denominación de cacotopía, afortunadamente caída en el olvido). Su función, como la de la utopía, es avisar de las injusticias, desigualdades y catástrofes que caracterizan nuestras sociedades modernas, pero en lugar de por contraste con otras perfectas, en las que ya apenas podemos tener fe, advirtiendo de los extremos monstruosos a los que pueden llevar las peores facetas de la humanidad, en los que nos resulta mucho más fácil creer. De un género fantástico y luminoso, la utopía, pasamos a otro terrorífico y oscuro, la distopía. De dar ejemplo de lo que debíamos ser, se pasó a dar aviso de alarma de lo podemos llegar a ser, en un proceso del que surgió un nuevo axioma, digno de las Leyes de Murphy: “toda utopía que se aproxima a su realización se transforma en distopía”. Pero, ¿realmente han acertado las peores previsiones? ¿Vivimos ya la pesadilla de los futuros más negros imaginados por la ciencia ficción?

Antes del virus

Muchos de los motivos distópicos clásicos (el control social, la anulación del individuo, los sistemas burocráticos intangibles e inhumanos, la sustitución del hombre por la máquina, la espectacularización de la sociedad, la amenaza del totalitarismo...) parecían estar arraigando en las últimas décadas del siglo XX pero, al contrario que en las obras de ficción clásicas del género (Nosotros de Zamiatin, Un mundo feliz de Huxley o 1984 de Orwell, en literatura, Metrópolis de Lang, Tiempos modernos de Chaplin o Alphaville de Godard, en cine), no de forma manifiesta, sino insidiosa, progresiva y tangencial. El desarrollo del capitalismo extremo a finales del siglo XX, con su énfasis en la privatización y el corporativismo, alumbró nuevas ficciones admonitorias, novelas como Tigre, tigre de Alfred Bester o Los mercaderes del espacio de Frederick Pohl y filmes como Robocop o Avatar, mientras la sociedad del espectáculo y el espectáculo como fundamento de la sociedad dieron lugar a obras como Rollerball, La carrera de la muerte del año 2000 o Perseguido. Cada nuevo fenómeno social tiene su Pepito Grillo distópico que lo lleva hasta el extremo, para mostrarnos sus peligros inherentes.

Esa es la enorme diferencia que separa ficción distópica y realidad: raramente los escenarios pesimistas de películas y novelas se convierten en realidades absolutas. Tampoco es ese, por supuesto, su objetivo. Sería un error buscar en las distopías profecías que acierten al cien por cien. Nuestro mundo se esfuerza en no cumplir ninguna previsión catastrófica en su totalidad, pero va sumando lenta e inexorablemente distintas características distópicas para formar una sociedad mucho más compleja, donde el totalitarismo se diluye en múltiples micro-totalitarismos, a menudo intuidos por la ciencia ficción. Así, tenemos la sociedad de vigilancia del Gran Hermano, con su panóptico universal, aunque mucho menos intrusiva que en la novela de Orwell, a la vez y al tiempo que el soma de Un mundo feliz: drogas no sólo químicas, sino también psicológicas que inducen al individuo a la pasividad, ofreciéndole a cambio como compensación unas buenas dosis de satisfacción inmediata y superficial.

Sin embargo, en la década de los 80 la ciencia ficción dio un salto conceptual que la catapultó a la realidad, al tiempo que la realidad se sumergía en un nuevo paradigma distópico. Con la llegada del ciberpunk, con Blade Runner en el cine y Neuromante de Gibson en la literatura, la distopía pasó de ser un futuro extremo, catastrófico o dictatorial, a transformarse en espejo de nuestra sociedad multi-distópica, acelerando el reconocimiento de su naturaleza y convirtiéndose en combustible de la misma. De repente, ficción y realidad se pisaban el terreno: los avances radicales de las últimas décadas en materia de computación, tecnología digital, realidad virtual, comunicaciones, redes sociales e inteligencia artificial por una parte, y medicina, biología, genética, cirugía y neurociencia, por otra, cambiaban al mismo tiempo la realidad y la ficción, haciendo que la primera alcanzara a la segunda. Como cantaba Radio Futura: “el futuro ya está aquí”. Pero ese futuro olía a distopía en el presente. Una distopía vivida con la normalidad de lo cotidiano. Especialmente ahora que las calles de las grandes ciudades, tomadas por virus y máscaras, semejan un decorado de ciencia ficción catastrofista.

Después del virus

La crisis del Covid-19 ha hecho que todos, desde políticos hasta sin techo, desde intelectuales a deportistas, nos convirtamos en personajes de una distopía normalizada. ¿Es casual que en Wild Palms, serie creada por Bruce Wagner y producida por Oliver Stone en 1993, el movimiento político y místico que intenta dirigir el destino de Estados Unidos propugne como consigna algo llamado Nueva Realidad? Seguramente sí, pero no deja de ser inquietante. Mezcla de política conservadora, misticismo científico y monopolio de las comunicaciones y el espectáculo, la Nueva Realidad se fundamenta en la sustitución de la realidad tal y como la conocíamos por su simulación hiperrealista a través de nuevas tecnologías digitales y virtuales. Se diría que siguen trabajando en ello. La progresiva desaparición de las clases medias, proceso potenciado por la nueva crisis económica, fue predicho incluso por H. G. Wells cuando en La máquina del tiempo nos mostró un lejano futuro dividido entre morlocks y elois: un subproletariado bestial y subterráneo, que se alimenta literalmente de una aristocracia decadente y hedonista, incapaz de reacción o autodefensa alguna.

Puede que el futuro próximo se parezca más a la desopilante Demolition Man o a la ingenua Elysium, pero no deberíamos confiar demasiado en Stallone o Matt Damon para salvar el día. Pese a su candor, la segunda no deja de extrapolar de forma convincente cuál es, posiblemente, la función de esa nueva carrera espacial que está ya en manos de empresas y consorcios privados: primero la Luna y después Marte. Pero sin nosotros, claro. Por su parte, la primera, más sutil, ofrece una sabia advertencia: la dictadura no vendrá probablemente de un fascismo obsoleto y violento, que gastó sus últimos cartuchos en el siglo XX, sino de un totalitarismo liberal, blando y políticamente correcto, que ocultará sus víctimas colaterales en las entrañas de la gran ciudad para no afear un mundo vegano, sin plástico ni gasolina, místico y ecológico, mientras bajo sus alcantarillas los desechos humanos de la Nueva Normalidad se alimentan de lo único que pueden pagar: grasientas hamburguesas de McRata.

Bertrand Russell, autor de la distopía Icarus, avisaba ya de que un estúpido que triunfa supone un peligro para la evolución: en un mundo en el que los ignorantes están seguros de lo que (no) saben, y los inteligentes dudan de todo por principio, el futuro es de los primeros. Idiocracia de Mike Judge mostraba el resultado de la propagación de la estupidez gracias al descontrol de la natalidad, y en sus Estados Unidos futuros, un ex luchador de pressing catch es Presidente. Un presidente no muy distinto ni distante del actual. Aún no hemos empezado a alimentarnos con los restos de los miles de víctimas de la superpoblación, procesados como en Cuando el destino nos alcance, pero en 1973 eso parecía quizá más factible que consumir insectos convertidos en harina o hierbas andinas como la quinoa, que quienes cultivan solo consumen acompañándola de huevos fritos, churrasco y queso o como parte del relleno de sus empanadas. Por otra parte, el idílico suicidio asistido por el Estado al que acude Edward G. Robinson en la misma película, parece hallarse cada vez más cerca.

No se trata de buscar en los argumentos tremendistas de las distopías la revelación exacta del mañana. Hay que leer entre líneas. Son los pequeños detalles los que amenazan cumplirse, conformando la Nueva Normalidad. Cuando Joe Pantoliano elige voluntariamente en Matrix seguir viviendo la fantasía virtual creada por las máquinas, está hablando de lo que muchos de nosotros ya empezamos a elegir también: quedarnos en casa, rodeados de ventanas digitales a realidades mejores que la nuestra, prefiriendo el simulacro a la verdad. Quizá porque, como a los personajes de Philip K. Dick, profeta del siglo XXI, tampoco nos queda otro remedio. La pantalla gigante que todas las familias tienen en su casa, donde lo único que se muestra es la vida cotidiana de otras familias con sus crisis y problemas, en el Fahrenheit 451 de Truffaut y Bradbury, predijo el apogeo del reality show y la imposición de narrativas populares reducidas a la banalidad, detalle más realista que un Estado pirómano quema-libros, en un mundo donde (¡quién se lo hubiera dicho a Bradbury!) son los propios editores quienes los entregan al fuego (¡Hagan sitio, hagan sitio!).

La progresiva y virtual (en varios sentidos) desaparición del contacto humano directo, físico y real, sustituido por las redes sociales, internet, la banca y el dinero electrónico, el teletrabajo, el WhatsApp, la tele-presencia, los videojuegos, las salas de cine virtuales, los actos sociales y culturales online, mientras la vigilancia, la censura y el control del individuo crecen en directa relación con esa misma omnipresencia intangible del Estado, por un lado, y de las grandes corporaciones por otro, conforma lentamente el mundo que ya intuyera Bradbury en su relato de 1951, El peatón: “Ya no vendían libros, ni revistas. Todo ocurría ahora en casas como tumbas (...). Las tumbas, mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los tocaba realmente.”

Todo eso, que parece esperarnos con la Nueva Normalidad, son los viejos y terribles miedos que las distopías nos habían mostrado ya, antes de convertirse en meros videojuegos de aventuras mesiánicas para niños. Pero también todo eso probablemente ocurra sin grandes cataclismos, sin sucesos apocalípticos, sin revoluciones ni guerras mundiales. Ha bastado un enemigo invisible, un virus, en palabras de Houellebecq, autor de las distopías La posibilidad de una isla y Sumisión: “banal, de la familia poco prestigiosa de los virus gripales (...), un virus sin cualidades”, para actuar de acelerante en un proceso que, prescindiendo de dictaduras totalitarias, se desliza lenta pero inexorablemente hacia el autoritarismo. Mientras, las sabias advertencias de Orwell, Huxley, Zamiatin, London, Haldane, Bradbury, Burgess, Harrison, Dick, Margaret Atwood (perseguida, sorpresa, no por una dictadura cristiana heteropatriarcal, sino por sus correligionarias de otro tiempo), y tantos otros, se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.