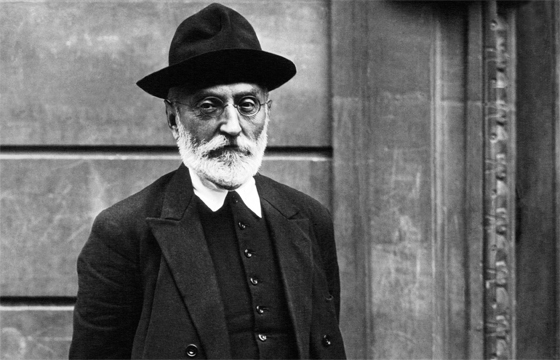

[caption id="attachment_304" width="560"]

Anatematizado y repudiado por una generación literaria que contempla con indiferencia los problemas metafísicos y existenciales, Miguel de Unamuno sobrevive como ejemplo de intelectual que no discrimina entre vida y pensamiento, pues entiende que las ideas sólo poseen valor cuando se encarnan. Se ha dicho que Unamuno oscilaba entre el histrionismo y el vedetismo, pero conviene aclarar que esas acusaciones –parcialmente ciertas– no recogen un aspecto esencial de su vida pública: la voluntad sincera de concertar sus actos con sus especulaciones, aceptando la ineludible carga de imperfecciones y fracasos que acompaña a este propósito. Compuesta en 1907 y publicada en 1921, La tía Tula responde a esta exigencia, mezclando lo personal y lo imaginario –o quizás habría que decir lo inconsciente e insondable–. No es un secreto que Unamuno encontró en su mujer, Concha Lizárraga, la perfecta encarnación de su ideal de lo femenino. Doña Concha no fue una simple esposa, sino una madre que asumió el cuidado físico y espiritual de Unamuno, prodigándole un afecto incondicional en sus momentos más críticos. La famosa crisis espiritual de 1897, que sacudió en el escritor sus cimientos morales y emocionales, se resolvió en mitad de la noche con un prolongado abrazo maternal. Concha le calmó, con una falsa pregunta: “¿Qué tienes, hijo mío?” En realidad, sabía que su marido sufría terriblemente por la hidrocefalia del recién nacido Raimundo, que moriría cinco años más tarde a consecuencia de una meningitis. Al observar a su hijo, Unamuno sintió el aleteo del “ángel de la nada”. La posibilidad de que la muerte significara un final inapelable le resultaba intolerable, especialmente en lo que se refería al dolor de los inocentes. No es posible creer en un Dios bueno, si no hay un mañana para los niños como Raimundo, prematuramente heridos por la fatalidad. La crisis de 1897 es –por tanto– vital y religiosa, no intelectual, y representa la exacerbación del conflicto entre fe y razón que atormentó a Unamuno la mayor parte de su existencia. No se puede hablar de su hambre de inmortalidad, sin mencionar que ese anhelo nace de una persistente nostalgia de la vida prenatal. Unamuno nunca ocultó su deseo de desnacer, que no debe interpretarse como aversión a la vida, sino como una idealización de la maternidad. La maternidad es quizás la única forma de eternidad que podemos conocer –o, mejor dicho, intuir– en el mundo físico. El vínculo con la madre no es simple biología, sino una forma de trascendencia, pues implica un estado de conciencia sin espacio para el temor a la muerte. En el útero, se respira vida, plenitud, totalidad.

La tía Tula aborda el tema de la maternidad desde una perspectiva trágica, pues el amor asociado al alumbramiento y el cuidado de una nueva vida no siempre produce de la felicidad. Desde joven, Gertrudis, más tarde la “tía Tula”, no advertirá grandeza en el matrimonio, salvo como vehículo de la vida. El sexo le horroriza, pues le parece algo sucio y turbador. Sin embargo, su temperamento no es frío, sino ardiente. Ardiente en lo afectivo y espiritual. De hecho, Teresa de Jesús es su inspiración. En sus páginas, aprecia el pálpito del amor, del único amor que desea emular. Para Tula, el amor a Dios y el amor de Dios convergen en la figura de la Madre. La Virgen María no es un personaje secundario, sino el pilar de la fe, pues Dios es Padre, sí, pero sobre todo es Madre. Amar a Dios significa estar al pie de la Cruz, atender a los hijos y a los enfermos, permanecer en vela junto al lecho de los moribundos. Ese amor imita el amor de Dios, que acepta la humillación, la servidumbre y el desamparo para no abandonar al hombre a su suerte, condenándole a ser esclavo de su finitud. La tía Tula lee con devoción a Santa Teresa, pero en su temperamento altruista y visionario también se reconoce la huella de don Quijote, dispuesto a renunciar a todo para servir a sus ideales. En un prólogo atípico, Unamuno señala que no pensó en la reformadora del Carmelo ni en el hidalgo de la Mancha cuando escribió su novela, pero ya no puede desligar a su personaje de esas dos figuras. Aunque una pertenece al mundo real y otra al de la ficción, las dos despuntan por cualidades –y anomalías– que se repiten en la tía Tula: espíritu de entrega y sacrificio, hambre de absoluto, anhelo de trascendencia, fervor utópico, subjetividad exacerbada, intransigencia con la mediocridad, incapacidad para convivir con los límites objetivos del mundo real, fantasía desbocada, rigorismo moral, desdén hacia lo mundano y material, escasa indulgencia con las debilidades ajenas, reticencia al cambio y al progreso, represión de las pasiones reales, carnales.

Gertrudis tiene “unos ojazos de luto que se le meten a uno en el corazón”. Su mirada cautiva y sobrecoge, desprendiendo autoridad y profundidad. Su hermana Rosa no se parece a ella. Apocada, dulce y acomodaticia, no se atreve a dar un paso sin el beneplácito de su hermana. Huérfanas de padre y madre, Gertrudis y Rosa viven con don Primitivo, su tío, un sacerdote de carácter bondadoso, pero débil y de escasas luces. Cuando Ramiro, un joven atractivo, pero de temperamento pusilánime, empieza a rondar a las hermanas, Gertrudis decide enseguida que se desposará con Rosa, acordando un matrimonio que los dos cónyuges acatan como un sacramento, más preocupados de complacer a su artífice que de alcanzar una felicidad auténtica y sincera. Cuando la unión produce el primer fruto, un niño al que bautizarán con el nombre de Ramiro, Gertrudis se convierte definitivamente en la tía Tula. Durante el parto, Tula ayuda al médico y atiende a su hermana, que está a punto de perder la vida. Cuando don Primitivo halaga su conducta, Tula responde que “toda mujer nace madre”. Desde un principio, asume la educación del niño, determinada a ocultar a su incipiente conciencia “el amor del que había brotado”. Para espantar hasta “las más leves y remotas señales” de la pasión, cuelga de su cuello “una medalla de la Santísima Virgen; de la Virgen Madre, con su Niño en brazos”.

Miguel de Unamuno se casó con Concha, proclamando que llegaba intacto al lecho nupcial. Es una confesión insólita en un hombre de su época. Unamuno detestaba el donjuanismo y encomiaba la castidad. Su vocación era ser padre e hijo. Padre de una numerosa prole –tuvo nueve vástagos– e hijo de su esposa, a la que atribuía el papel de Madre. Su odio a la lujuria y a cualquier forma de concupiscencia se proyecta en la figura de la tía Tula, pero no de una forma apologética, sino despiadadamente autocrítica. Tras la muerte de don Primitivo, cuya “voz sola era un consejo de serenidad amorosa”, Tula reforzará su papel como Madre, trasladándose a casa de su hermana Rosa, donde ejercerá una autoridad maternal que nadie se atreverá a cuestionar. Gertrudis es “todo alma” o, al menos, esa es la imagen que intenta propalar de sí misma, pero eso no obstaculizará que su cuñado Ramiro fantasee con ella, especialmente después de la prematura muerte de Rosa. Rosa “vivía con el corazón en la mano y extendía ésta en género de oferta, y con las entrañas espirituales al aire del mundo, entregada por entero al cuidado del momento, como viven las rosas del campo y las alondras del cielo. Y era a la vez el espíritu de Rosa como un reflejo del de su hermana, como el agua corriente al sol de que aquél era manantial cerrado”. El agua corriente posee un indudable atractivo, pero el sol deslumbra, hipnotiza… y quema. Rosa tenía algo de “planta en la silenciosa mansedumbre, en la callada tarea de beber y atesorar luz con los ojos y derramarla luego convertida en paz”. En cambio, Tula no irradia mansedumbre ni paz, sino una callada –y casi siempre inadvertida, incluso para ella misma– desesperación romántica. Su afán de pureza nace de una inconsciente búsqueda de lo absoluto que no transige con la tibieza o la indolencia. Ramiro, que ya había experimentado durante su noviazgo con Rosa la seducción de un espíritu tan abrasador como el de Teresa de Jesús, sucumbe a un enamoramiento con tintes de obsesión, pidiéndole a su cuñada que ocupe el lugar de su hermana. Ramiro especula que el amor se parece a la oración. No es algo que se pueda hacer a horas fijas, conforme a un canon o costumbre, sino una forma de entrega sin límites. “Es un modo de hacerlo todo votivamente, con toda el alma y viviendo en Dios”. Al contemplar a su mujer alumbrando a su primer hijo, comprende “cómo es el amor más fuerte que la vida y que la muerte y que domina la discordia de éstas; cómo el amor hace morirse a la vida y vivir a la muerte”. El amor es “carne que vive”.

Para Unamuno, para la tía Tula, incluso para Ramiro, cobarde e inseguro, el amor sólo muestra su trascendencia al producir vida. Rosa muere con “una pregunta desesperada y suprema en la mirada”, interrogándose sobre el sentido de la vida. A pesar de su mente apocada, Ramiro barrunta que la mujer no puede morir, que Rosa sigue viva en él y en sus hijos, que forma parte de una cadena, gracias a la cual la muerte palidece y retrocede. Sin embargo, nota que no es suficiente, que la vida, además de continuidad, exige pasión, pero Gertrudis, que no le permite llamarla Tula, no está dispuesta a complacer su deseo de convertirla en su esposa. Se considera la madre de sus hijos y la madre de Ramiro, pero rechaza violentamente la llamada del placer. Se siente muy satisfecha de proporcionar a los hijos de su hermana Rosa “un lugar limpio, castísimo”, sin puertas cerradas ni misterios. Ramiro le suplica que cambie de opinión, que se case con él. Gertrudis abre una puerta, fijando un plazo de un año para tomar una decisión. Piensa que “el oficio de la mujer es hacer hombres y mujeres”, nota el pálpito de la vida en sus entrañas, pero su maternidad es espiritual, no fruto de la carne. Además, no quiere ser madrastra de sus sobrinos, sino madre, y si engendrara hijos propios, quizás los querría más que a los de su hermana y esa posibilidad le resulta inaceptable.

Durante unas breves vacaciones en un pueblecito de montaña cerca de la costa, Tula descubre que el campo enciende los sentidos. Por el contrario, el mar transmite pureza e invita a la virtud. Cuando finalizan las vacaciones, celebra su regreso al paisaje urbano: “En la ciudad estaba su convento, su hogar, y en él su celda”. Gertrudis no es una fanática. Conoce la duda y a veces se pregunta si su actitud no es inhumana. Se pregunta si no actúa como un armiño, que deja a su compañero ahogarse en un lodazal por no mancharse. Ramiro no soporta la situación y acaba enredándose con Manuela, una pobre hospiciana que trabaja en la casa como criada. Cuando la muchacha se queda embarazada, la tía Tula le obliga a casarse con ella, pese a las diferencias de clase, comunicándole que será la madre de la criatura y de los niños que vengan. “Eres una santa –comenta Ramiro-; pero una santa que ha hecho pecadores”. Inesperadamente, Ramiro enferma de pulmonía y muere. Deja cinco hijos. Tres de su matrimonio con Rosa, y dos de sus segundas nupcias. Su muerte afecta terriblemente a la tía Tula, que soportó con entereza la de Rosa y la de su tío el cura. La pérdida de Ramiro devasta el centro de su alma. Su conciencia y su instinto natural le empujan a cuidar de los cinco huérfanos, sus hijos, sí, pero quizás los hijos de su pecado. Aunque cree firmemente en Dios, se plantea si el cristianismo no es sólo una religión de hombres, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ocupando el altar principal. Siempre ha sentido rechazo hacia el hombre, siempre ha visto en él al bruto, al ser impetuoso y ciego que sólo se preocupa de aplacar sus apetitos. Tula piensa que el personaje más importante del Evangelio no es Cristo, sino la Santísima Virgen. Esa Madre desairada por Jesús en las bodas de Caná. La Virgen y no la Santísima Trinidad debería ser el centro de la revelación, pues sólo una mujer puede salvar al ser humano de su desamparo existencial.

La “virginidad maternal” de la tía Tula convive con un “culto místico a la limpieza”. La muerte no le resulta tan perturbadora como una mancha, aunque proceda de algunos de sus hijos. Cuando Manuela, la última hija de Ramiro, vomita y mancha unas sábanas, no puede reprimir el asco, pero le horroriza aún más pensar que en sus entrañas maternales no late el amor a la verdad, sino una dudosa pureza que ha sembrado la desgracia entre sus seres queridos. Esa pasión por la pureza explica su afición a la geometría, que surgirá al ayudar a sus hijos –en realidad, sobrinos– a estudiar matemáticas. La anatomía y la fisiología le parecen porquerías. Por el contrario, los poliedros invocan la luz, la perfección de lo abstracto y etéreo. Se parecen al mar y al sol, que resplandecen limpiamente. De nada sirven estas especulaciones, pues en el fondo de su conciencia Tula sospecha que sus desvelos no nacen del cariño, sino de la soberbia. A veces, se pregunta si no ha caminado por el mundo de puntillas, esquivando la vida real, con sus pasiones y riesgos. Cuando su salud empieza a declinar, exclama que se ha pasado la vida soñando, no amando. Para ella, su hermana, sus sobrinos, su cuñado, sólo han sido objetos que le han permitido realizar su fantasía de una maternidad virginal: “¡Muñecos todos!”. Si hubiera amado de verdad, se habría arrojado al fango, al albañal, sin miedo a mancharse. Piensa que no verá el cielo, al menos de forma inmediata, pues su lugar es el Purgatorio, donde expían sus culpas “los que no quisieron lavarse con fango”. Poco antes de expirar, musita un consejo que resume su amarga experiencia de la vida: “No tengáis miedo a la podredumbre… Rogad por mí, y que la Virgen me perdone”.

En ciertos aspectos, La tía Tula refleja una época que ha quedado atrás. En una sociedad secularizada, las fantasías de pureza son casi inexistentes. La idea de una virginidad maternal resulta tan extravagante como anacrónica. Sin embargo, La tía Tula no ha perdido su fuerza, ni su capacidad de emocionar. Unamuno plantea preguntas que quizás ya no son tan acuciantes, pero que perviven en la conciencia colectiva: ¿qué es el amor?, ¿qué significa la maternidad?, ¿qué sabemos de nuestros verdaderos deseos?, ¿es mejor reprimir o liberar las pasiones?, ¿qué nos espera después de la muerte?, ¿en qué consiste la virtud?, ¿qué papel desempeña la familia en los afectos?, ¿nos atemoriza ser felices?, ¿nos hace más vulnerables la sinceridad?, ¿cómo vivir para los otros, sin descuidar nuestras necesidades? Unamuno escribió en Vida de Don Quijote y Sancho: “Mira lector, aunque no te conozco, te quiero tanto que si pudiera tenerte en mis manos te abriría el pecho y en el cogollo del corazón te rasgaría una llaga y te pondría allí vinagre y sal para que no pudieras descansar nunca y vivieras en perpetua zozobra y en anhelo inacabable”. La tía Tula provoca zozobra y un anhelo inacabable, pues nos enfrenta a preguntas esenciales que previsiblemente se prolongarán tanto como la vida de nuestra especie. Aunque se intuya como escenario la Salamanca de principios del siglo XX, la ausencia de descripciones sitúa la trama en un plano intemporal que permite trascender la circunstancia histórica. Pese a que los valores hayan experimentado notables cambios, aún persiste el conflicto que crea la pretensión de realizar un ideal. Tula sacrifica su vida a un ideal, pero como suele suceder en estos casos su sacrificio arrastra a otros, creando un sufrimiento que pone en tela de juicio la moralidad de los principios invocados.

Unamuno es ante todo una voz. Una voz que nunca ha dejado de oírse. Aunque ya no ostente el primado de su generación, su eco aún tiembla en nuestra identidad colectiva, incitándonos a reflexionar sobre lo que somos. Individualmente y como nación. No nos proporciona certezas, sino paradojas. Quizás su enseñanza más perdurable sea la necesidad de abrazar la duda y el error, aceptando que el ansia de certeza pierde su voluntad de verdad cuando se transforma en dogma. “Contra esto y aquello”, Unamuno continúa encarnando la honestidad del intelectual que prefiere el encono de “los hunos y los otros” a la tranquilidad del que calla y mira hacia otro lado. Ortega y Gasset nos legó una frase luminosa a propósito de su muerte: “La voz de Unamuno sonaba sin parar en los ámbitos de España desde hace un cuarto de siglo. Al cesar para siempre, temo que padezca nuestro país una era de silencio”. Han pasado varias décadas desde entonces y el silencio no ha podido sepultar la voz de Unamuno, que no cesa de incitarnos a pensar hasta el fondo, asumiendo el riesgo de quedarnos atrapados entre el todo y la nada.