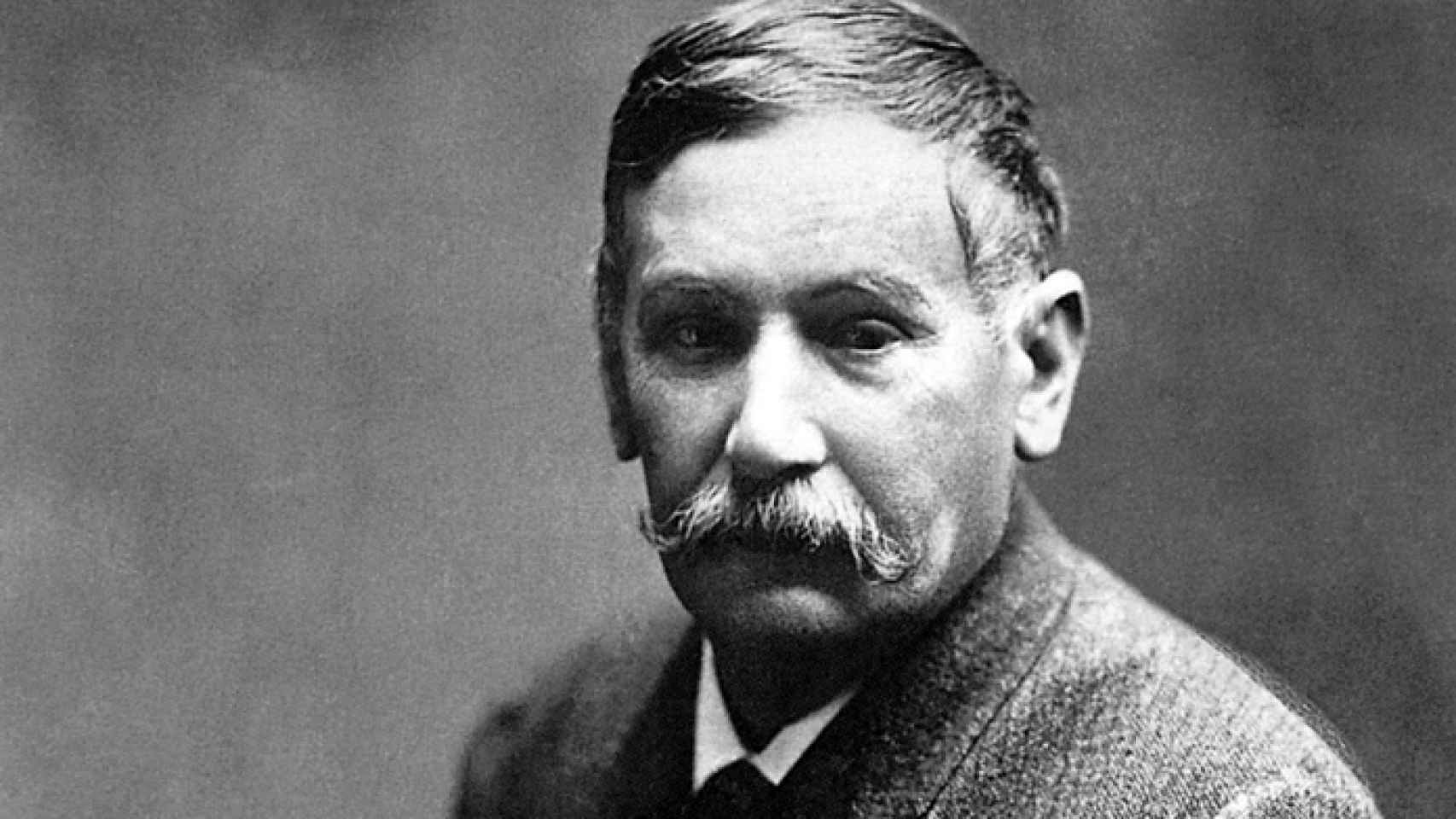

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843-Madrid, 1920) comparte con Antonio Machado la consideración de escritor nacional, pero en ambos casos se trata de una distinción incompleta, pues los dos representan a esa España liberal, progresista, laica y republicana que nunca ha llegado a plasmarse en nuestro devenir histórico. Ambos simbolizan ese anhelo de modernidad que ha suscitado el encono y la hostilidad de los sectores más reaccionarios de la sociedad, particularmente la Iglesia Católica y la alta burguesía, apegada a la tradición y a los privilegios. Aunque no logren movilizar la simpatía de todos, se puede decir –no obstante- que Pérez Galdós y Machado encarnan el ideal de una nación libre, secularizada, cosmopolita, regulada por el Derecho y educada por una pedagogía flexible, tolerante y creativa, inspirada por el reformismo de raíz krausista. Aunque es un ideal ligado a una época, podemos aventurar que esboza un futuro necesario para crear una conciencia colectiva sin espacio para anatemas, odios cainitas ni exclusiones. Es un proyecto integrador, no un programa unilateral y partidista. Dentro de ese proyecto, destacan los Episodios Nacionales de Pérez Galdós, un ambicioso fresco que abarca el período de nuestra historia comprendido entre 1805 y 1912. Galdós no se limita a novelar acontecimientos relevantes. Su intención no es ilustrar, sino comprender y sintetizar. No encadena los hechos con hitos, sino con vivencias. Vivencias a veces antagónicas que se disputan la verdad, pero que finalmente se complementan, conectando lo individual con lo colectivo, lo personal con lo universal. Esa forma de proceder permite reunir la experiencia del hombre común con la de los grandes protagonistas de la historia, sorteando el riesgo del prosaísmo y la retórica de lo épico y huero.

Galdós sabe engarzar la vida privada con los eventos públicos. De esta forma, lo grande se humaniza y lo pequeño adquiere la resonancia de lo perdurable. Esta fórmula permite situar a los personajes ficticios en escenarios históricos, sin provocar sensación de inverosimilitud. Al mismo tiempo, los personajes históricos se acomodan sin estridencias en la ficción, respetando sus exigencias formales y estéticas. Aunque Galdós suscribe la tesis predominante de la historiografía de su tiempo, según la cual las grandes personalidades actúan como fuerza motriz de los acontecimientos, el carácter tibio y desdibujado de Gabriel Araceli, primer narrador de la serie, desplaza el protagonismo al pueblo español, apostando por un patriotismo que se moviliza por intereses genuinos y no por ambiciones de clase. Trafalgar, la primera novela de los Episodios Nacionales, ya contiene los grandes aciertos de Galdós en un subgénero que siempre ha gozado del fervor popular, pero que suele soportar mal el paso del tiempo, pues carece de la perspectiva que sólo puede alumbrar un cambio de época, algo que no puede recriminarse al autor canario, con una preclara intuición del porvenir. Galdós caracteriza minuciosamente a sus personajes, no escatimando detalles físicos ni psicológicos. Sin embargo, Gabriel es un protagonista hueco, un muchacho de origen humilde que prosperará gracias a su valor e integridad. Experimentará la tentación de la picaresca, pero la buena fortuna lo acabará convirtiendo en un caballero de mentalidad burguesa y arrebatos quijotescos. Se olvida muchas veces que el narrador de Trafalgar no es un paje de catorce años, sino el provecto caballero que evoca sus peripecias juveniles. “No me exija el lector –advierte- una exactitud que tengo por imposible, tratándose de sucesos ocurridos en la primera edad y narrados en el ocaso de la existencia, cuando cercano a mi fin, después de una larga vida, siento que el hielo de la senectud entorpece mi mano al manejar la pluma”. Galdós refiere la niñez de Gabriel en la gaditana playa de la Caleta, donde sólo era un muchacho más del arrabal, aficionado a robar frutar y a enzarzarse en reyertas. Su existencia discurría entre la vagancia y la miseria hasta que Alonso Gutiérrez de Cisniega, capitán retirado de navío, y su esposa, doña Francisca, lo acogen en su hogar, proporcionándole algo de instrucción y puliendo sus modales. Enamorado de Rosita, la hija de sus protectores, Gabriel alienta el deseo de subir en la escala social, pero no es Julián Sorel, sino un joven tímido y discreto, que ha asimilado los valores de los viejos hidalgos y sueña con hacer méritos.

A pesar de su edad, don Alonso decide embarcarse en la flota franco-española reunida para luchar contra los ingleses cerca del cabo de Trafalgar. Animado por su amigo Marcial, otro viejo lobo de mar al que llaman “Medio hombre” por sus heridas de guerra, logra subirse al Santísima Trinidad, un gigantesco buque con la solemnidad de una catedral. Con el paso de los años, la analogía se consolidará en la mente de Gabriel. Desde su punto de vista, los buques modernos, con su casco de acero y su diseño minimalista, carecen de la poesía de los viejos galeones. El narrador deja volar su sensibilidad para establecer que los barcos modernos son armas de guerra, mientras que los antiguos eran verdaderos guerreros, con el suave misterio de una catedral gótica: “Sus formas, que se prolongan hacia arriba; el predominio de las líneas verticales sobre las horizontales; cierto inexplicable idealismo, algo de histórico y religioso a la vez, mezclado con la complicación de líneas y el juego de colores que combina a su capricho el sol, han determinado esta asociación extravagante, que yo me explico por la huella del romanticismo que dejan en el espíritu las impresiones de la niñez”. Las líneas anteriores desmienten las acusaciones de torpeza estilística, revelando que Galdós, además de prolífico, era un maestro del idioma. Así lo demuestra otro párrafo sobre la Santísima Trinidad: “A medida que nos acercábamos, las formas de aquel coloso iban aumentando, y cuando la lancha se puso de costado, confundida en el espacio de mar donde se proyectaba, cual en negro y horrible cristal, la sombra del navío; cuando vi cómo se sumergía el inmóvil casco en el agua sombría que azotaba suavemente los costados; cuando alcé la vista y vi tres filas de cañones asomando sus bocas amenazadoras por las portas, mi entusiasmo se trocó en miedo”.

Rafael Malespina, oficial de Artillería y prometido de doña Rosita, también participa en una expedición condenada al fracaso desde el principio. La expectativa de una derrota previsible imprime una nota de fatalismo romántico a los preparativos bélicos. “Es preciso que confesemos con dolor la superioridad de la Marina inglesa –reconoce gallardamente Cosme Damián Churruca, brigadier de la Real Armada-, por la perfección del armamento, por la excelente dotación de sus buques y, sobre todo, por la unidad con que operan sus escuadras”. Galdós no pretende usurpar el acta de historiador, pero se muestra respetuoso con los hechos, mezclando las vicisitudes de cada personaje literario con el papel desempeñado por figuras como Alcalá Galiano, Churruca o Nelson. Los tres perderán la vida, derrochando valor y dignidad. Con la pierna casi seccionada por la bala de un cañón, Churruca expira “con la tranquilidad de los héroes y la entereza de los justos”. Alcalá Galiano muere en el acto cuando una bala de mediano calibre le acierta en la cabeza, pero hasta entonces se mantiene entero y beligerante, menospreciando las heridas que le manchan de sangre el uniforme y las manos. El almirante Nelson se desploma cuando una bala de mosquete entra por el brazo izquierdo, atraviesa el pulmón y, finalmente, se aloja en una vértebra. Sus últimas palabras reflejan su estricto sentido del honor: “Gracias a Dios, he cumplido con mi deber”. Galdós homenajea la memoria de los héroes, pero su admiración no contempla la exaltación de la guerra. De hecho, nunca desperdicia la oportunidad de manifestar su espíritu antibelicista. Poco antes del combate naval, los marineros arrojan arena sobre la cubierta. Gabriel se pregunta cuál es el objeto de esa medida. Un grumete le contesta con irritación: “¡Para la sangre!”. Sangre que correrá en abundancia durante la batalla, segando vidas de soldados profesionales y de leva, que serán arrojados al mar envueltos en una bandera y con una bala de cañón atada a los pies. Cuando el Trinidad se hunde y los ingleses rescatan a los supervivientes, no se aprecia odio ni rencor entre los marinos que han luchado ferozmente: “Yo observaba en sus semblantes las mismas señales de terror o de esperanza, y, sobre todo, la expresión propia del santo sentimiento de humanidad y caridad, que era el móvil de unos y otros”. Al igual que Tolstoi en Guerra y Paz, Galdós deplora la crueldad e inutilidad de la guerra, señalando que las naciones se masacran entre sí por falsas querellas alentadas por reyes ambiciosos y políticos sin escrúpulos. Convertido en un filósofo de catorce años, Gabriel, “Gabrielillo”, se pregunta si la violencia es algo innato o adquirido, concluyendo que los pueblos se lanzan a la guerra porque les empujan sus gobernantes, con pretextos fraudulentos.

Galdós no es un novelista ingenuo, sino un creador que conoce el poder del lenguaje para recrear lo real, anticipando o alterando los hechos. El escritor se parece a José María Malespina, el coronel de artillería retirado que fabula, inventa y falsifica. Padre de Rafael Malespina, novio de Rosita, José María es un mitómano incurable, pero también un visionario. Sostiene que en el futuro los barcos de guerra serán monstruos de hierro que vomiten humo. Todos se burlan de su profecía, sin sospechar que algún día se hará realidad. Medio siglo más tarde, Gabriel recuerda los augurios de José María Malespina: “Parece mentira que las extravagancias ideadas por un loco o un embustero lleguen a ser realidades maravillosas con el transcurso del tiempo”. Descubrir este fenómeno hará que conceda crédito a cualquier utopía y perciba a los embusteros como “hombres de genio”. Aunque Gabriel es el narrador, su punto de vista no es el único. Los relatos de marineros de los buques Bahama, Santa Ana y Nepomuceno amplían la narración, evidenciando que la perspectiva omnisciente siempre es una perspectiva insuficiente. Entre el realismo y el romanticismo, la prosa de Galdós avanza con fluidez y elegancia, sin descartar momentos de lirismo. La importancia de los Episodios Nacionales parece fuera de toda duda, pero Galdós ha pasado una larga temporada en el infierno, con su arte literario cuestionado y vituperado. En la edición de Aguilar de 1950, el crítico Federico Sainz de Robles finalizaba su larga introducción pidiendo un juicio más indulgente hacia una de las figuras más emblemáticas de nuestras letras. Afortunadamente, corren otros aires y sólo un insensato minimiza la importancia de Galdós, aún por descubrir fuera de nuestras fronteras, pues escasean las traducciones en otros idiomas. En un artículo publicado en El Globo (13 de agosto de 1891) sobre la novela Ángel Guerra, Valle-Inclán –que apreciaba a Galdós más que su personaje Dorio de Gádex, responsable de la injusta ocurrencia que asimila el estilo del canario con las chapuzas de un “garbancero”– elogia el talento de Galdós para la caracterización psicológica y la descripción de los ambientes más opuestos y diversos. Valle-Inclán subraya “la prodigiosa facilidad que para novelar posee”. “Un novelista que ve tan hondo, que ha adivinado toda una época, como sucede en los Episodios Nacionales”, sólo puede suscitar admiración. Su obra brota del “abuso de sus facultades creadoras”.

Azorín escribió una semblanza de Galdós poco después de su muerte, protestando contra las voces que rebajaban el mérito artístico de su obra. Escribe el pequeño filósofo: “Este hombre, vejado injustamente, ha revelado España a los ojos de los españoles que la desconocían; este hombre ha hecho que la palabra España no sea una abstracción, algo seco y sin vida, sino una realidad. […] En suma, ha contribuido a crear una conciencia nacional: ha hecho vivir a España con sus ciudades, sus pueblos, sus monumentos, sus paisajes”. Al igual que Antonio Machado, Galdós representa la posibilidad de aglutinar la diversidad de lo español en una idea capaz de sintetizar la diversidad, sin mutilar u omitir nada esencial. La España de Galdós no ha perdido vigencia, pues encarna un ideal con dos pilares atemporales: la tolerancia y la libertad. La citada edición de Aguilar se distingue por su belleza formal, con su cubierta en piel y su papel biblia pintado en los cantos, pero nos ofrecen una versión poco rigurosa de los manuscritos originales. La Biblioteca Castro ha realizado una labor de depuración y clarificación que nos acerca mucho más a lo que sería una edición canónica, si bien ha descartado la posibilidad de llevar a cabo una edición crítica, de acuerdo con su criterio habitual. Leopoldo Alas, “Clarín”, afirmó en una semblanza de Galdós que en rigor, “ser artista… es seguir jugando”. Trafalgar corrobora esa interpretación, pues –sin restar dramatismo a los hechos- nos sitúa en el escenario que evoca las fantasías infantiles de un tiempo donde el mar, las espadas y la pólvora simbolizaban el afán de aventura y el anhelo de lo extraordinario.