Un fotograma de 'WeCrashed', dirigida por Drew Crevello y Lee Eisenberg

Teleficción americana: la gran estafa

¿Qué tienen en común los protagonistas de 'The Gilded Age', '¿Quién es Anna?', 'WeCrashed' o 'The Dropout'? ¿Por qué la televisión estadounidense presta tanta atención a figuras como Adam Neumann, Elizabeth Holmes o Travis Kalanick?

En The Gilded Age (Julian Fellowes, 2022), el matrimonio formado por George (Morgan Spector) y Bertha Russell (Carrie Coon) ha alcanzado la cima del éxito a base de tesón y buenas inversiones. Mr. Russell se corresponde con ese modelo de self-made man tan del gusto norteamericano, alguien que con esfuerzo y astucia y empezando desde abajo, ha acumulado una gran fortuna en relativamente poco tiempo.

Sin embargo, en la Nueva York de finales del siglo XIX, el dinero no lo era todo. En realidad, el gran problema al que se enfrentan los Russell pasa por la negativa, constante y rotunda, de las élites de la ciudad a dejarles entrar en su círculo. De nada les vale haber levantado una suntuosa mansión en la zona noble de la metrópolis, justo frente a la de la ilustre señora Agnes Van Rhijn (Christine Baranski), ni hacer grandes donaciones a obras de caridad, ni organizar recepciones a las que la high society neoyorquina no acude ni por asomo.

¿Cómo hacer, entonces, para abrir la llave de paso hacia el corazón de esa aristocracia inventada en una tierra sin reyes? ¿Cómo forzar la puerta de acceso al reconocimiento social cuando ni siquiera los privilegios que otorga una riqueza indecente logran girar su pomo? Las estratagemas de los Russell son muy diversas, desde buscar un esposo para su hija Gladys (Taissa Farmiga) que resulte beneficioso tanto para su futuro económico como para el posicionamiento de la familia, hasta las ya citadas donaciones a causas benéficas, en realidad descarados sobornos que pretenden obtener prebendas tales como invitaciones a actos privados organizados por familias de alta alcurnia o la presencia en eventos sociales a los que asistirán los próceres de la ciudad (por ejemplo, acudir a la exclusivísima ópera).

Sin embargo, la estrategia que sitúa a los Russell en la senda del triunfo es de orden económico. George Russell, a través de la Russell Consolidated Trust, es un magnate de los ferrocarriles. Para la expansión de su corporación es imprescindible construir una nueva estación de tren en Nueva York (la futura Grand Central) de cara a mejorar su red de comunicaciones con Chicago y consolidar sus líneas de transporte de pasajeros y mercancías. Para lograr su objetivo necesita que los responsables municipales aprueben una ley que le permita avanzar en su empresa, así que no duda en sobornar elegantemente a uno de ellos, el señor Patrick Morris (Michael Gill): comprad ahora acciones de mi compañía y, en cuanto aprobéis la nueva ley, os haréis ricos porque su valor crecerá exponencialmente.

La propuesta es bien recibida por el equipo de concejales, quienes, sin embargo, en un movimiento puramente especulativo, compran inicialmente las acciones y dan el visto bueno a la nueva regulación para, casi de inmediato, venderlas con sus valores en máximos y anular la ley, todo con un objetivo ulterior: recomprarlas más tarde, cuando apenas valgan nada, para así no solo obtener los ingresos inmediatos tras la primera venta, sino también lograr la descapitalización de la empresa y arruinar a su propietario. Más tarde, solo quedará aprobar de nuevo la ley, construir la estación y revalorizar la empresa, que ya les pertenecerá.

El negocio es redondo, salvo por un pequeño detalle; Russell es un hombre sagaz y tiene mucho dinero, más del que los ediles creen. Así que espera a que revoquen la ley, no deja que el precio de sus acciones caiga y evita que la compañía se venga a pique. ¿Cómo? Comprando, de manera discreta para que no asocien esas operaciones con su nombre, todas las acciones de su compañía que salgan al mercado. Y serán muchas, porque tras la anulación de la disposición municipal, nadie quiere estar en posesión de activos poco valiosos.

En un mercado que se rige por la ley de la oferta y la demanda, la compra masiva de Russell (a través de terceros, presuponemos) hace que el precio de las acciones se mantenga (si hay alguien que las demanda será porque todavía tienen valor). Ese movimiento supone pérdidas millonarias para los concejales, que habían hecho lo que en bolsa se conoce como venta en corto; esto es, vender los activos a un precio muy caro con una obligación de recompra dentro de un plazo previamente fijado.

El negocio era una bicoca. Sabían que la fluctuación del precio de las acciones dependía de su aprobación de la ley. Sabían que la compañía caería en bolsa tras la anulación del decreto y que el valor de sus acciones bajaría. Sabían que iban a recomprarlas a un precio irrisorio. Sabían que ganarían con el cambio (vender caro, comprar barato). Y sabían que terminarían apropiándose de la Russell Consolidated Trust.

Dinero para enterrarlos

Lo que no sabían es que Russell tuviera tanto dinero como para enterrarlos vivos. A ellos, a sus familias y a sus mascotas. Y aguantar el envite. Y dejar que el tiempo pasase. Y que se vieran obligados a recomprar caro. Y que perdieran buen parte de su fortuna. Algunos, como Patrick Morris, toda. Terminó pegándose un tiro. Los Russell no lo enterraron con dinero, pero le ayudaron a saltar a la tumba. No fueron al funeral.

No es de extrañar que, en esta serie recién emitida por HBO Max, George Russell se nos revele como el puto amo de los negocios puesto que, en realidad, su figura está inspirada en las biografías de tipos como Jay Gould, Cornelius Vanderbilt y otros adalides de una generación de nuevos ricos conocida como los robber barons de la que formaron pare otros ilustres nombres como los de John D. Rockefeller o J.P. Morgan, los hombres que removieron los cimientos de la sociedad neoyorquina durante la llamada edad dorada, empresarios para los que la moral no era un obstáculo en su camino al estrellato.

La ficción serial televisiva norteamericana siente una fascinación especial por esta tipología de individuos, hombres (y, como veremos, ahora también mujeres) que no se arredran ante los reveses, que no solo aspiran a la acumulación masiva de capital sino también a lucir los laureles del reconocimiento y del respeto, aunque para ello tengan que anestesiar sus escrúpulos, mercadear con influencias y eliminar a cualquier adversario que se interponga entre ellos y sus objetivos (ya se encargará la filantropía de ocultar sus desmanes).

La segunda cuestión relevante tiene que ver con el modelo económico sobre el que se basa su éxito y a partir del cual fundamentan sus estrategias, un modelo basado en la especulación y en la deuda. Si George Russell consigue doblegar a sus enemigos, y al tiempo poner una pica en ese Flandes dominado por las élites que le daban la espalda a él y a su mujer, es gracias a un movimiento especulativo que se sustenta en una estación de ferrocarril que no existe —los valores bursátiles suben porque se construirá en un futuro… o no—, Adam (Jared Leto) y Rebekah Neumann (Anne Hathaway) levantaron, más de un siglo después, un emporio del coworking sin mayores recursos que una verborrea magnética y un talento inusual para fabricar una cosmovisión mágica que todo el mundo quería comprar aun sin saber muy bien en qué demonios se basaba. George Russell especulaba con los valores bursátiles, Adam Neumann con las ansias de riqueza de sus inversores y con los anhelos de sus trabajadores.

Neumann es la nada más absoluta con la labia Demóstenes, un tipo capaz de venderte tu propio coche a un precio mayor del que lo compraste porque, claro, los kilómetros son experiencia y la experiencia tiene un valor incalculable. En WeCrashed, la serie de Apple TV basada en el podcast homónimo estrenada el pasado 18 de marzo, asistimos a un nuevo eslabón de la cadena evolutiva de los robber barons. Ahora ya no es necesario construir líneas de ferrocarril ni explotar pozos de petróleo, basta con convencer a alguien de que tienes una idea que es la repanocha y de que te preste su dinero para hacerla realidad (luego, claro está, ese alguien se hará más rico todavía, o eso se supone).

Eslóganes new age, metafísica paulocoelhiana, look crístico y morro watusiano. Con esos mimbres, Neumann y su santísima esposa (prima de Gwyneth Paltrow) montaron una empresa que llegó a estar valorada en 47.000 millones de dólares reinventando las oficinas de trabajo conjunto a partir de un simple añadido: creando un concepto de vida basado en una mezcla entre turbocapitalismo e ideales entresacados del mindfulness.

Creer antes que pensar. Haz lo que amas. Vivo para la disrupción. Cambia el mundo a través de tu trabajo. El catálogo de soplapolleces es extenso, pero la feroz autoestima de Neumann, reforzada por la inquebrantable fe de una esposa de familia bien que jamás supo a qué quiso dedicarse, fue capaz de convencer a bancos e inversores para que les dieran su dinero y, con él, el acceso al coto privado regentado por esas élites a las que aspiraba a pertenecer Bertha Russell en la Nueva York de finales del XIX, élites financieras de las que hoy formarían parte unos herederos que a buen seguro tendrían, como los Neumann, dos mansiones en Nueva York, otra en San Francisco, una casa en los Hamptons y un retiro en California con forma de… guitarra.

Un dato: cuando Neumann estaba con el agua al cuello, Masayoshi Son, el japonés propietario del Soft Bank, le dio 4.000 millones para que los gastase en lo que le diera la gana tras pasearse 12 minutos por sus oficinas centrales. Adam Neumann podría convencer a Hannibal Lecter de que el veganismo no solo es una opción, ni siquiera la mejor opción, es la única opción para que tenga una vida plena. Todo eso mientras devora un muslo de pollo rebozado del Kentucky Fried Chicken.

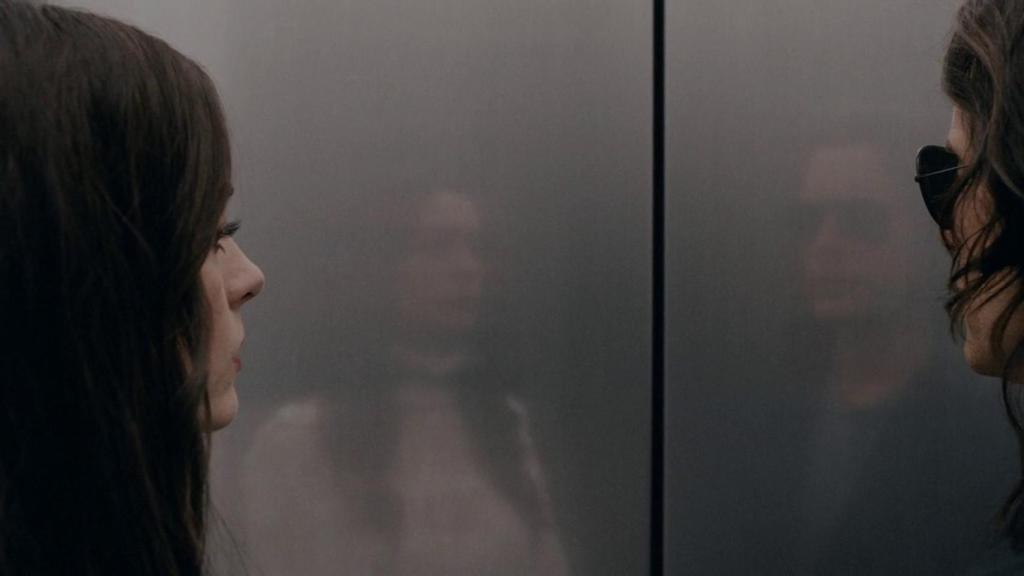

Los tres primeros episodios de la serie creada por Drew Crevello y Lee Eisenberg están dirigidos por el tándem formado por John Requa y Glenn Ficarra (Crazy, Stupid, Love; Focus) con un estilo más cuidado de lo que suele ser habitual. Fijémonos en la secuencia final del episodio piloto, aquella en la que la junta de WeWork decide despedir a Neumann, fundador y CEO de la empresa, viendo la bancarrota que asoma como una apisonadora conducida por Mr. Magoo. No es tan importante ese momento de ruptura, rodado con cortantes planos y contraplanos sin que Adam y sus socios compartan jamás encuadre, sino el plano secuencia inmediatamente posterior a la reunión.

Los Neumann salen del edificio sin hablar, caminan hacía los ascensores y los bips de los teléfonos móviles empiezan a sonar. Las noticias vuelan a la velocidad de la luz. Suben, solos, al ascensor. Siguen mudos. Él se ha puesto las gafas de sol y su rostro no revela emoción alguna. Ella está tensa, las mandíbulas apretadas. Se cierran las puertas del elevador y su superficie acerada les devuelve un reflejo borroso, afeado, de ellos mismos. A lo largo del capítulo, contado en dos tiempos, hemos visto cómo Adam, con la inestimable ayuda de su compañera, ha levantado un impero no ya desde la nada sino sobre la nada.

Sus méritos pasan por ser un simbionte que metaboliza toda la información que recibe y la adapta a la fabricación de un ‘modelo de vida’ -esa cosmovisión a la que aludíamos- que explota las debilidades de todos los que interactúan con él para sacarles rédito. Su gran hallazgo es haber transformado el viejo concepto del coworking en el de comunidad global: no se trata de venderte una celda del tamaño de un cubo de Rubik en un edificio forrado de decoración cool, se trata de ofrecerte la posibilidad de pertenecer a una comunidad.

En un mundo en el que los individuos estamos cada vez más aislados, conseguir embotellar la sensación de pertenencia, que la soledad quede afuera de ese envase de plástico en el que estáis tú y gente como tú, no tiene precio. No importa que le estés sacando partido a un sistema de empleo basado en la precariedad, ni que explotes a tus trabajadores, ni siquiera que te pases el día fumando hierba y bebiendo Don Julio 1942 (160 dólares la botella) como si fuera agua del grifo. ¿Qué son esas minucias a cambio de la felicidad que le brindas a la gente?

Por eso, ese plano frente a las puertas del ascensor es tan importante, porque esa imagen ensuciada de los Neumann, que se contrapone a su estudiado porte de hermosos y arrogantes semidioses olímpicos, es la que revela su esencia, la esencia de alguien que, para paliar las pérdidas, despidió a cientos de trabajadores y esa misma noche le pagó un pastizal a Run DMC para que cantase en la fiesta que se celebró en la azotea de su cuartel general.

Si Ficarra y Requa explotan las potencialidades del modelo estético del que hacen gala sus dos protagonistas -kitsch, estridente- valiéndose de montajes llamativos (el arranque del tercer episodio), de la contraposición entre los colores chillones que remiten a un estado de éxtasis perpetuo y los grises y azules apagados que presiden la secuencia del despido, o de la propia actuación de Leto y Hathaway, un doble ejercicio de divismo por momentos difícil de asimilar, quien no sabe aprovechar todas las posibilidades que ofrecía la historia de Anna Delvey (Julia Garner) es Shonda Rhimes.

¿Quién es Anna?, la miniserie de Netflix estrenada el pasado febrero, es un eterno relato periodístico sobre el rise & fall de otra aspirante a miembro del club de los nuevos ricos. Como Bertha Russell, pero sin dinero, Anna Delvey quería formar parte de la socialité neoyorquina. Y, al igual que los Russell y los Neumann, a punto estuvo de conseguirlo. ¿Cómo? Pues, una vez más, recurriendo a maniobras especulativas.

De un lado invirtió el pequeño capital obtenido trabajando para la revista de moda Purple en un buen fondo de armario. Empezó presentándose en la New York Fashion Week como una rica heredera alemana que tenía un gran propósito en la vida: crear una exclusiva fundación artística. Sus conocimientos sobre arte, sobre moda, sobre vinos y restaurantes, y su continua presencia en eventos relevantes le sirvió para codearse con ese tipo de gente a la que unos calzoncillos de 1.500 dólares les parecen una ganga.

A partir de ahí, todo era cuestión de habilidad retórica. Carisma, falseo de cuentas para ir trampeando y ese punto al que siempre llegamos: el duende del encantador de serpientes para convencer a los inversores. Sin llegar a los extremos de Neumann, Anna Delvey estuvo a punto de sacarle 22 millones de dólares al Fortress Investment Group —el pastel se descubrió en el último momento, cuando no había manera de verificar las supuestas cuentas en Suiza en las que tenía su fideicomiso en virtud del cual le darían el préstamo—, pero, entretanto, estuvo desde 2013 a 2017 viviendo del cuento, estafando a amigos y conocidos, a hoteles y a restaurantes, a gente que estaba plenamente convencida de que era una rica heredera que, despistes de millonarios, tarde o temprano pagaría sus deudas (spoiler: su verdadero apellido era Sorokin, no Lannister).

Es una lástima que, con esos materiales y al contrario de lo que sucede en el arranque de WeCrashed, la nueva producción de Shonda Rhimes no sea más que un alargadísimo drama periodístico que Garner y Anna Chlumsky intentan sostener con sus actuaciones, cuando el abanico de recursos visuales que ofrecía el modus operandi de Delvey era tan goloso: estamos ante alguien que hizo de su cuenta de Instagram su porfolio, su escaparate para venderse al mundo.

Habrá que ver si su heredera en la pequeña pantalla recibe un tratamiento menos convencional. No hablamos de otra que Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), protagonista de The Dropout, la miniserie creada por Elizabeth Meriwether que Disney estrenará el próximo 20 de abril (y que al igual que WeCrashed está basada en un podcast).

Para los que no conozcan la trayectoria de Holmes pueden verse The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, el documental que firmó Alex Gibney en 2019 para HBO sobre una joven que, tras abandonar la universidad de Stanford sin título alguno, inventó ‘The Edison’, una máquina dispuesta a revolucionar el mundo de la salud*. Se trataba de una pequeña caja negra que, con solo una gota de sangre, era capaz de realizar, al instante, cientos de pruebas médicas.

Al menos, eso fue lo que Holmes y su mano derecha, Ramesh Balwani (Naveen Andrews), les vendieron a los numerosos inversores que metieron su dinero en Theranos, una empresa que llegó a estar valorada en 10.000 millones de dólares, que tuvo en su consejo privado a tipos como George P. Schultz, William J. Perry y al mismísimo Henry A. Kissinger, y que en 2014 colocó a Holmes, de apenas 30 años, como la primera mujer en alcanzar los 1.000 millones por sí misma según datos de la revista Forbes.

Como Neumann, como Delvey, incluso como el Jerry Buss (John C. Reilly) de Tiempo de victoria (Max Borenstein & Jim Hecht, 2022), que también consigue comprar los Lakers gracias a su don de gentes y a los malabarismos con la deuda, Holmes era todo fachada (cierto es que Buss supo sacarle rendimiento a esa imagen, pero sus prácticas —crecimiento rápido, gasto desmedido, rentabilidad dudosa— no se apartan de las locuras económicas de George Russell —invierte todo su patrimonio para salvar su compañía— o Adam Neumann). Eso sí, la fachada de Holmes es para fotografiarla. La apariencia de Steve Jobs, pero con una lacia melena rubia. Los inicios de Bill Gates, pero con una ascensión más fulgurante. El candor del Dalai Lama —estamos haciendo el bien—, pero sin túnica granate y con un trato más halagador. Se hubiera camelado a Gordon Gekko en el aperitivo.

Cuando la ficción televisiva y cinematográfica de un país dedica tantas horas a personajes como los anteriormente citados o a otros como Jordan Belfort (El lobo de Wall Street) o Travis Kalanick (Super Pumped: la batalla por Uber) —teniendo en cuenta que el esquema argumental de estos relatos siempre es idéntico— uno empieza a preguntarse si la fascinación por esa gente no será aspiracional, si en el fondo no subyace un deseo por ser un robber baron, por alcanzar el éxito a cualquier precio.

Al fin y al cabo, a Adam Neumann le pagaron un finiquito de 2.000 millones por echarlo de su empresa y Anna Sorokin cobró 320.000 dólares por los derechos de su serie estando en la cárcel (y no es difícil intuir que a su salida le estarán esperando nuevos proyectos bien pagados). Esa es una idea que me trastorna (y que las imágenes no desmienten) porque detrás de cada una de las historias que hemos referido hoy aquí, detrás de cada uno de estos sueños americanos (algunos frustrados, otros no) resuena el pálpito del delito.

George Russell soborna concejales. El padre de Rebekah Neumann fue condenado por estafa, y su yerno fue demandado por algunos inversores tras ser expulsado de su propia compañía, aunque las acusaciones no prosperaron (después de ver cuatro episodios de WeCrashed tengo tantas dudas de que WeWork es una estafa como que de que Jared Leto no es Jesucristo). Anna Sorokin sigue en prisión cumpliendo una sentencia por una lista de delitos que ampliaría la extensión de este artículo hasta límites insoportables incluso para mí mismo. El fallo del juicio de Elizabeth Holmes se hará público el próximo 26 de septiembre y se enfrenta a 20 años de prisión y multas millonarias.

Esta retahíla no pretende fijar un debate moral sobre qué series deben o no producirse, nada más lejos de mi intención, pero si reflexionar sobre qué tipo de persona(je)s pululan por estas ficciones, las conexiones que existen entre ellos, lo revelador con respecto a la idiosincrasia de un determinado territorio y la necesidad de analizarlas detenidamente. Algún día, por ejemplo, habrá que ponerse a pensar por qué en España le dedicamos series a Jesús Gil, a José Ramón de la Morena y José María García, a Nacho Vidal o a Ángel Cristo y Bárbara Rey, pero no a los procesos de gentrificación, a la corrupción institucional (deberíamos tener un subgénero dedicado a ella y apenas podemos poner tres ejemplos) o a la salud mental. Son solo preguntas. No tengo respuestas. De momento.

* Hay un montón de documentales sobre estas cuestiones, en mi opinión bastante más críticos que las series de ficción. Les dejo algunos títulos por si les interesan estas cuestiones. Sobre los Neumann tenéis WeWork (Jed Rothtsein, 2021). Sobre la estafa del festival de música Fyre, perpetrada por Billy McFarland, compañero de piso de Anne Delvey (!), tenéis Fyre (Chris Smith & Jon Karmen, 2019) y Fyre Fraud (Jenner Furst & Julia Willoughby Nason, 2019). Además, está Dirty Money (), la serie capitaneada por Alex Gibney que repasa casos de este tipo. Incluso La trama Varsity Blues: Escándalo en la universidad de EE.UU. (Chris Smith & Jon Karmen, 2021) sobre los chanchullos para colarse en Harvard por las llamadas puertas laterales (1,2 millones costaban de abrir). Y seguro que, si buscáis con más ahínco, encontrareis unos cuantos más.