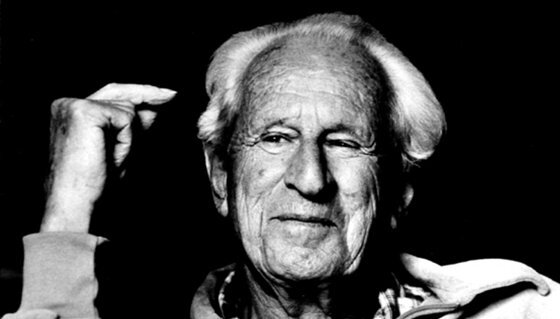

Herbert Marcuse

Los que ahora ya somos viejos, pero tenemos muy buena memoria (tal vez seamos los menos...), de vez en cuando pensamos en Herbert Marcuse, aquel profesor de California que revolucionó nuestras "creencias ideológicas" durante algunos años. Aquellos textos nos parecían luminosos: la crítica al marxismo soviético, la dedicada con sosiego y razonamiento al sistema capitalista, la reflexión sobre nuestros instintos, el Eros y el Thanatos, alumbraban nuestras discusiones universitarias en 1968 y lo recordábamos, una vez más, en 1978: de ese tiempo mercurial somos los viejos de hoy que tuvimos la suerte de entrar y salir de la Universidad sabiendo que habíamos estado en la universidad. Marcuse fue un maestro en el mundo entero, sus libros se leyeron en cátedras universitarias y en conferencias por todo el orbe, se le leyó, se le citó y se le discutió hasta la saciedad. Para nosotros era un filósofo.

Uno de estos días, estaba negociando mi tiempo conmigo mismo cuando vagaba por mi pequeña biblioteca de mi casa de Madrid y cayó en mis manos llenas de ocio lector el nombre y los libros de Marcuse. De ahí nace esta reflexión. Aquel profeta, ¿qué era en realidad? Era fundamentalmente un profesor universitario. Sí, un agitador de conciencias, un hombre que traía a nuestro pensamiento político y social nuevas ideas en las que ampararnos a la hora de respirar y soñar con la libertad. Ah, claro que sí, me refiero a la libertad personal, primero que ninguna, y a las demás libertades, incluso aquellas que la masa defiende como propias y que no son fruto sino de su imaginación tal vez calenturienta o fructífera. Éramos, pues, universitarios marcusianos, pisando la dudosa luz de aquel mercado de valores que el capitalismo, en lucha contra el comunismo, nos había marcado: como elementos críticos, resistentes, y peligrosamente consagrados a la utopía de que también había hablado el profesor Marcuse.

Han pasado muchos años, como dice el poema cantado de Pablo Milanés, y nos vamos poniendo cada vez más viejos. Queda la palabra, y la memoria, saltando entre charcos de podredumbre que la realidad cotidiana nos deja como secuencias en los telediarios y palabras de los periódicos, aquellas imágenes y papeles en los que la gente, como en la política y en los políticos, cree cada vez menos. ¿Qué diría el doctor Marcuse de la Rusia de Putin, de los Estados Unidos de Trump, del Brasil por llegar de Bolsonaro? ¿Qué enseñanza suya sacaríamos del lobo vestido de populista que no acucia la domesticidad mientras los niños de la política juegan a la pelota en el patio del colegio sin dedicarse a lo que realmente deben, al ciudadano, que es lo suyo? Diría, por lo menos, que hay aquí, en este capitalismo triunfante y ladrón, por lo menos una inversión de valores: los niños que juegan a la pelota con la política, y que ignoran flagrantemente los peligros de esa pérdida de tiempo para la democracia, han invertido los papeles de su cometido. En lugar de dedicarse a cuidar de los problemas ciudadanos se han convertido en un problema para los ciudadanos; en lugar de curar las heridas de la democracia, en beneficio de los ciudadanos a los que se deben, se dedican a ese juego de pelota en el patio del colegio, una diversión que subleva a esos mismos ciudadanos que, con razón, descreen ya del juego y del resultado, o los resultados del juego. Se impone en todos los campos de ese mismo juego, la mediocridad, el resultadismo electoral y el arribismo de los peores. Cada vez hay menos plata y más fango, como escribió Alberti en un momento de lucidez. Y nosotros, los marcusianos de entonces, ya no somos los mismos: somos viejos que pensamos que el mundo forma parte de una gran estafa en la que los ciudadanos pagan el campo de juego, la pelota, los jugadores y todo cuanto haga falta para que la fiesta permanezca intacta y divertida: es decir, nada nuevo bajo el sol, pan y circos, y a dormir todos los días.

Marcuse, pues, es hoy una tumba para recordar, una rebeldía de la juventud que nos conformó con una buena dosis de rebeldía utópica, para acabar entrando de hoz y coz en el mercado de trabajo y someternos suave y lentamente a las reglas del juego de los niños que juegan a la pelota en el patrio del colegio. Así pasamos el tiempo del ocio algunos: leyendo y recordando el día en que fuimos jóvenes, creíamos en nosotros mismos y pensábamos que nuestra vida era la historia de una nueva heroicidad que iba a cambiar el mundo. Así vamos hoy, entre el asombro y la vergüenza, espectáculo lamentable tras espectáculo deplorable, de derrota en derrota hasta el fracaso total. Pero no pasa nada. Mientras unos pocos pensamos un día en Marcuse, la mayoría sigue discutiendo si el tal Rufián le picó o no el ojo a "la palmera". Mientras tanto, Álvarez Cascos, en medio de los dos, se ríe y la boca le llega a las orejas. En fin, La Paz.