Hasta hace poco, cada vez que veía el símbolo de Spotify en el coche, en la pantalla de la televisión o en el móvil, lo relacionaba de inmediato con mi música favorita. El verde y las tres líneas negras me llevaban, sin siquiera pretenderlo, al Late for the Sky de Jackson Browne o al Crazy Love de Van Morrison, si me encontraba melancólico. O al Get Off My Cloud de los Rolling Stones o el Whole Lotta Love de Led Zeppelin si sentía más entusiasmo.

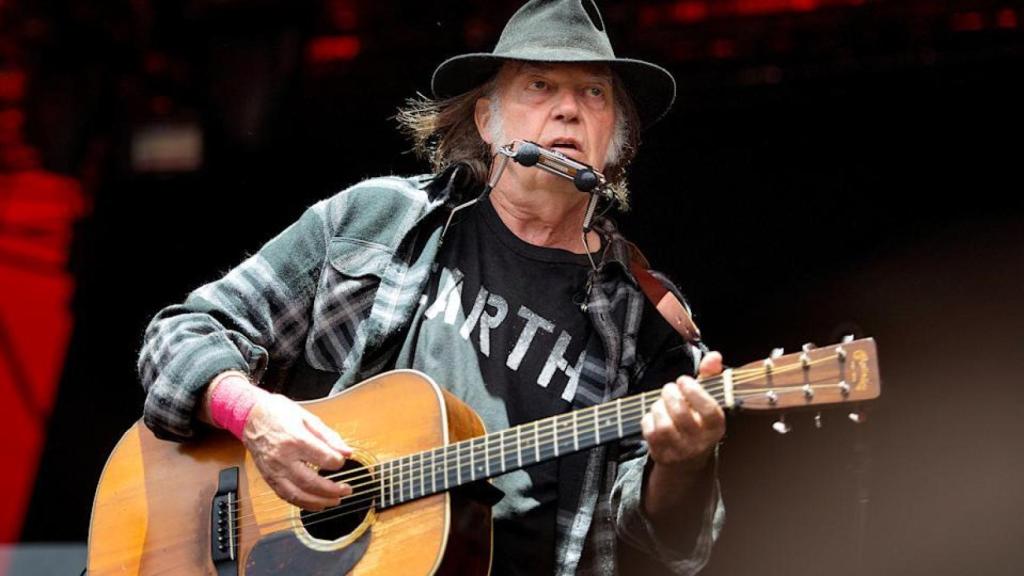

El cantante Neil Young.

Incluso a veces, si mi estado de ánimo era difícil de reducir a una única sensación o se cargaba de complejidades difíciles de entender para mí mismo, ahí estaban, con ese verde y ese negro, el manto heterogéneo de Bohemian Rhapsody de Queen o el ímpetu rebelde de Comfortably Numb de Pink Floyd.

Hasta hace unas semanas, al toparme con esas ondas en forma de logo (convertidas quizá en la imagen más arrolladora de la última década), cualquiera de esas notas, las de Sweet Baby James de James Taylor o las de Banana Pancakes de Jack Johnson, sonaban en mi cabeza. Ni siquiera tenía que pulsar el play en el dispositivo. Resultaba instantáneo y automático: las escuchaba aunque nadie más lo hiciera.

Pero ya no es así. Ahora veo el logo de Spotify y me invade un sobresalto cargado de cierta amargura. Me conduce también, sin que lo pretenda, a Neil Young y su portentosa Trasher estrellándose contra el muro de hormigón construido por el gigante sueco. Noto, también sin escucharlas del todo, las guitarras de Nils Lofgren, el guitarrista de la E Street Band y de Crazy Horse, y algo me dice que las cosas no van tan bien como parecen. Escucho A Case of You de Joni Mitchell siendo invadido por algo que, no hace mucho tiempo, no era el enemigo.

¿O sí que lo era? Tal vez sólo ocurre que no nos habíamos dado cuenta. Hace muchos años que mis amigos músicos (tengo la suerte de tener bastantes) me decían que Spotify era una tragedia para ellos. Fundamentalmente, porque lo que pagan por reproducción es una miseria. Y, encima, hay que agradecerles el servicio.

El éxito de la empresa sueca, con su gran tecnología y su amable experiencia para el consumidor, es indiscutible. También lo es que nadie está obligado a comercializar su música en esa plataforma.

Pero no es menos cierto que, con la presencia enorme que ha logrado Spotify, no resulta sencillo sobrevivir en este sector si decides ignorar a Daniel Ek, su creador.

Joe Rogan, voz del podcast más escuchado del mundo, y su militancia antivacunas pueden no ser por tanto la causa última (aunque, sin duda, tiene una notable trascendencia) por la que algunos músicos consolidados están empezando a huir de Spotify.

Uno de los más brillantes productores y músicos de este país resumía algo que probablemente piensen muchos miembros del sector y que ofrece una explicación contundente a la causa contra Spotify y otras plataformas: "Es una vergüenza pretender que toda la música de la historia valga 9,95 al mes". Él produce discos y sabe lo que cuesta hacerlos.

Mientras valoro unirme a los que escapan de Spotify y denuncian esta especie de abuso de sus cualidades profesionales, más por oposición al trato a los músicos que por la permisividad con Rogan (que no le escuche quien no quiera hacerlo), se pone una vez más de manifiesto la imperiosa necesidad de reorganizar las piezas de la industria musical. Y en particular, lo que se paga a quienes componen e interpretan música.

Los músicos ingleses ya comenzaron esa revolución, aún pendiente. Pero la petición firmada por Paul McCartney, Peter Gabriel, Chris Martin o David Gilmour aún no ha generado el efecto pretendido. Ahora, con Neil Young o Joni Mitchell empujando en la misma dirección desde el otro lado del Atlántico, tal vez se inicie el proceso para lograr una retribución más razonable para los artistas que escriben canciones.

Esos que, cada día, canalizan nuestras emociones y transforman, con su talento y su esfuerzo, nuestras vidas.