Las películas que abren los festivales internacionales de cine suelen privilegiar la presencia de actores de relumbrón o de autores consagrados antes que los valores cinematográficos. Apostar por el tirón mediático para presentar públicamente una nueva edición tiene sus réditos en forma de espacio en diarios y televisiones, pero rara vez suele contentar a unos espectadores que, por circunscribirnos a San Sebastián, en los últimos años han visto como los trabajos menos afortunados de tótems como Woody Allen (Rifkin’s Festival) o Wim Wenders (Inmersión), que este año participa en la sección Perlas con la notable Perfect Days, servían para descorrer el telón del

certamen.

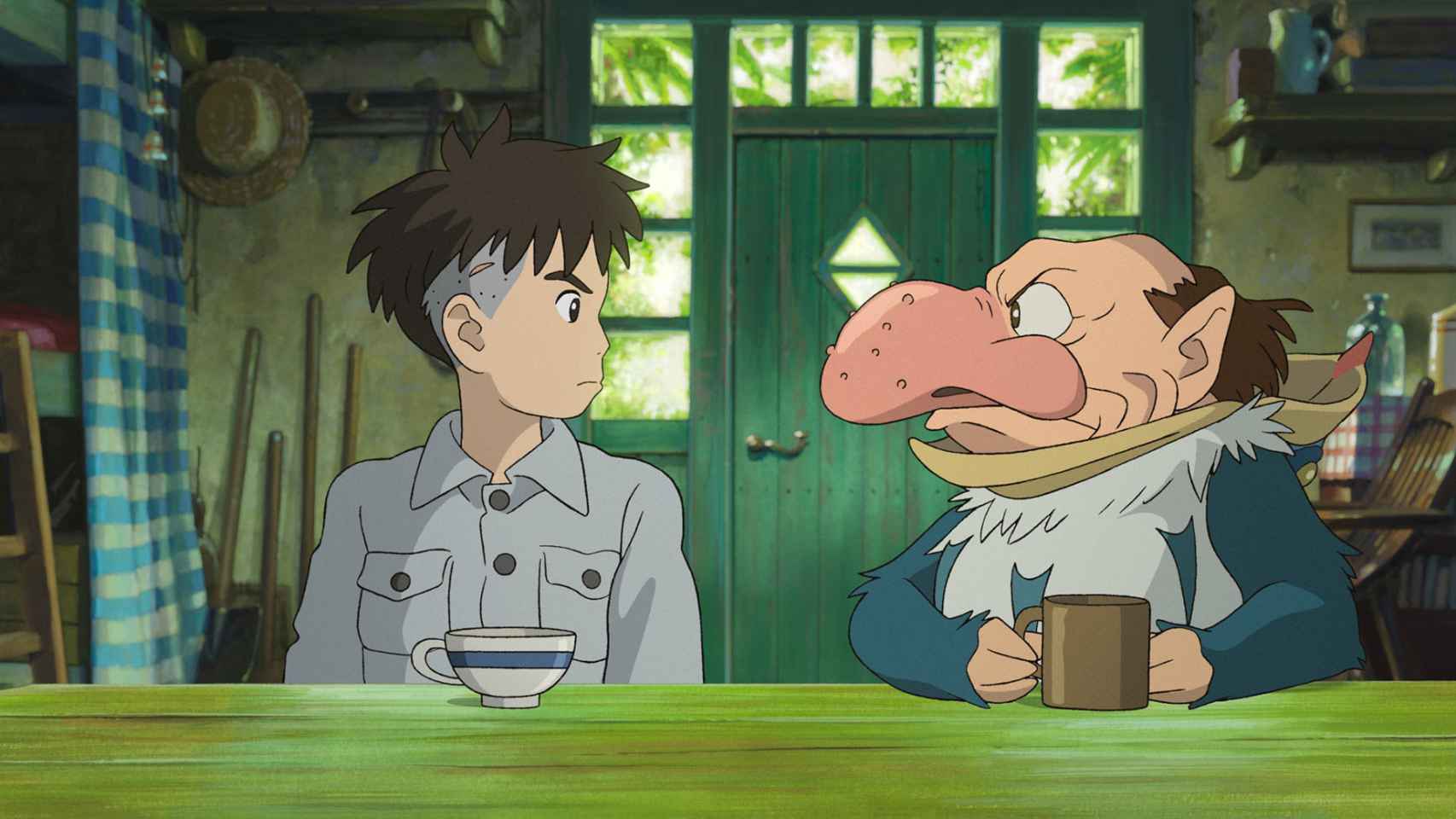

Pues bien, la equivalencia entre película inaugural y fiasco podemos dejarla a buen recaudo en el cajón de los clichés periodísticos porque el estreno europeo del último largometraje del maestro japonés Hayao Miyazaki, El chico y la garza, supone el imponente regreso de un veterano cineasta que llevaba diez años sin dirigir (a excepción del cortometraje Boro the Caterpillar fechado en 2018) y que ha presentado la que, probablemente, sea su última película.

La nueva producción del Studio Ghibli nos sitúa en el Japón de 1937. Mahito, un adolescente que ha perdido a su madre, se retira junto a su padre y su nueva esposa -hermana de su madre y por lo tanto tía del joven- a una zona rural huyendo de un Tokio azotado por la guerra chino-japonesa. En ese territorio aislado y hermoso, Mahito tratará de sobreponerse a la pérdida mientras se esfuerza por aceptar un nuevo destino que pronto incluirá a un hermano.

[Crítica de 'No me llame Ternera': Jordi Évole o la sobriedad espartana para retratar a un asesino]

Basada en la novela de Genzaburo Yoshino y a partir de un planteamiento en el que se entreveran el bildungsroman y las narrativas sobre el duelo, el director de El viaje de Chihiro (2001) se nutre de la magia del entorno (un viejo caserón abandonado de esencias góticas como puerta de entrada a lo inefable) y de un oportuno revés de la trama para conjugar esa evolución personal en clave fantástica, sumergiendo al chico en una suerte de multiverso en el que personajes y situaciones se repiten cambiando de significado: solo hace falta ver a esa garza que empieza ejerciendo como maquiavélico cicerone y que termina convirtiéndose en un aliado no exento de picardía.

Ese tránsito hacia el aprendizaje adopta las formas de una animación libérrima, de una belleza arrebatadora que atiende tanto a lo minúsculo (una lágrima, una lengua de sangre sobre una flor, la mermelada embadurnando la boca de un niño) como a esas grandes y avasalladoras set-pieces que van del realismo cruento (el bombardeo sobre Tokio) al onirismo más desatado (hay secuencias impregnadas por un atrayente toque surreal).

Un preciosismo que no renuncia a la crudeza ni al dolor inherente a todo proceso de crecimiento -plasmado tanto desde lo visual (la evisceración de un pez) como desde lo dramático (la despedida de esa madre/niña)- y del que emana una espiritualidad emocionante que nos anima a valorar cada aliento, cada segundo. El torrente de imaginación es tal -¡hay tantas ideas plásticas por secuencia!- que incluso desborda un metraje que podría ser más breve (hay situaciones alargadas en exceso), pero no será este cronista quien se atreva a enmendarle la plana a un Miyazaki que ha vuelto a firmar una obra que derrocha genio. Muy probablemente, la mejor de las inauguraciones posibles.

Para no abandonar el terreno de la animación, y activando la odiosa balanza de las comparaciones, Dispararon al pianista (2023), la segunda colaboración entre el director Fernando Trueba y el dibujante Javier Mariscal después de Chico & Rita (2010), se presentó en la Sección Oficial fuera de competición. A la manera de Searching for Sugar Man (Malik Bendjelloul, 2012) y utilizando como pretexto la investigación de un periodista musical a propósito de la época dorada de la bossa nova, indaga sobre la misteriosa desaparición de Tenório Júnior, pianista habitual de Vinicius de Moraes, cuyo rastro se perdió en el Buenos Aires en los días previos al golpe de estado que daría inicio a la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla.

Una imagen de 'Dispararon al pianista'

Sucede que lo apasionante de la historia y la convocatoria del hall of fame de la música brasilera no son suficientes para insuflarle vida a lo que no deja de ser un pedestre documental de entrevistas en el que la animación, salvo algunos momentos en los que la colorimetría se asocia a los estados de ánimo, se antoja del todo accesoria, pues estamos ante una película que podría seguirse con los ojos cerrados (esto es, en las antípodas de las propuesta de Miyazaki).

Ilustrativa en exceso y obcecada en acuñar determinadas ideas, Dispararon al pianista fía su éxito a la paciencia que tenga el espectador para conocer el desenlace de la historia o de su interés por la música de Moraes, Jobim y compañía. Si no es el caso, Google y Spotify funcionarán como perfectos sustitutivos.

Kalak: mi padre es un monstruo

Que a Isabella Eklöf le va la marcha lo sabe cualquiera que se haya acercado a Holiday (2018), un primer largometraje atravesado por escenas de cruda violencia filmada con desasosegante impasibilidad. Manteniéndose fiel a ese estilo, la directora danesa abre Kalak (2023) con un plano general frontal y estático en el que observamos a un hombre practicándole una felación a un adolescente.

Una imagen de 'Kalak'

De esa secuencia, situada en 1982, saltamos a 1996 y de Copenhague a la adusta y gélida Groenlandia. Aquel joven es ahora un adulto con esposa y dos hijas que ejerce como enfermero en tan remota región. Allí empezará a recibir cartas de su padre, afectado de un cáncer terminal, al que inmediatamente reconoceremos como el adulto del arranque (!).

Eklöf recrea en ese inicio una especie de trauma original, causante del exilio de Jan (Emil Johnsen) cuya búsqueda de sí mismo asume los derroteros de un desplome afectivo -tiene escarceos amorosos con nativas groenlandesas, tolerados por una esposa cuyo temperamento indescifrable mezcla estoicismo y apatía.

[Las claves del Festival de San Sebastián: animación, series y grandes autores]

El comportamiento errático de Jan puede leerse como una metáfora del colonialismo danés –personificación de las tensas relaciones con Groenlandia- y su intento por adaptarse a la cultura local (aprende sus tradiciones, el idioma, se empapa de sus costumbres) no es más que un involuntario proceso de conquista que termina causando un desastre tras otro; calamidades más o menos esperables en tanto en cuanto Eklöf trufa la película de pasajes que anuncian la muerte, verbigracia las secuencias centradas en el despiece de animales.

Sucede que el arriesgado diseño del protagonista, apoyado en la interpretación de Johnsen (gesto bobalicón, abulia aparente, actitudes reprobables) no busca despertar empatía en la audiencia lo que, unido a la reiteración de determinados conflictos (relación sexual/sentimental esporádica que termina en catástrofe de distinta gradación) hacen de Kalak, primera película a competición dentro de la Sección Oficial, una obra monocorde, un tanto previsible y con un inicio y un final que parecen constituir una película autónoma y que, integradas en el argumento principal a modo de prólogo y epílogo (sin duda lo mejor del filme), funcionan más bien como detonante psicologista de un hombre que busca liberarse de sí mismo. Una película fallida no exenta de interés.