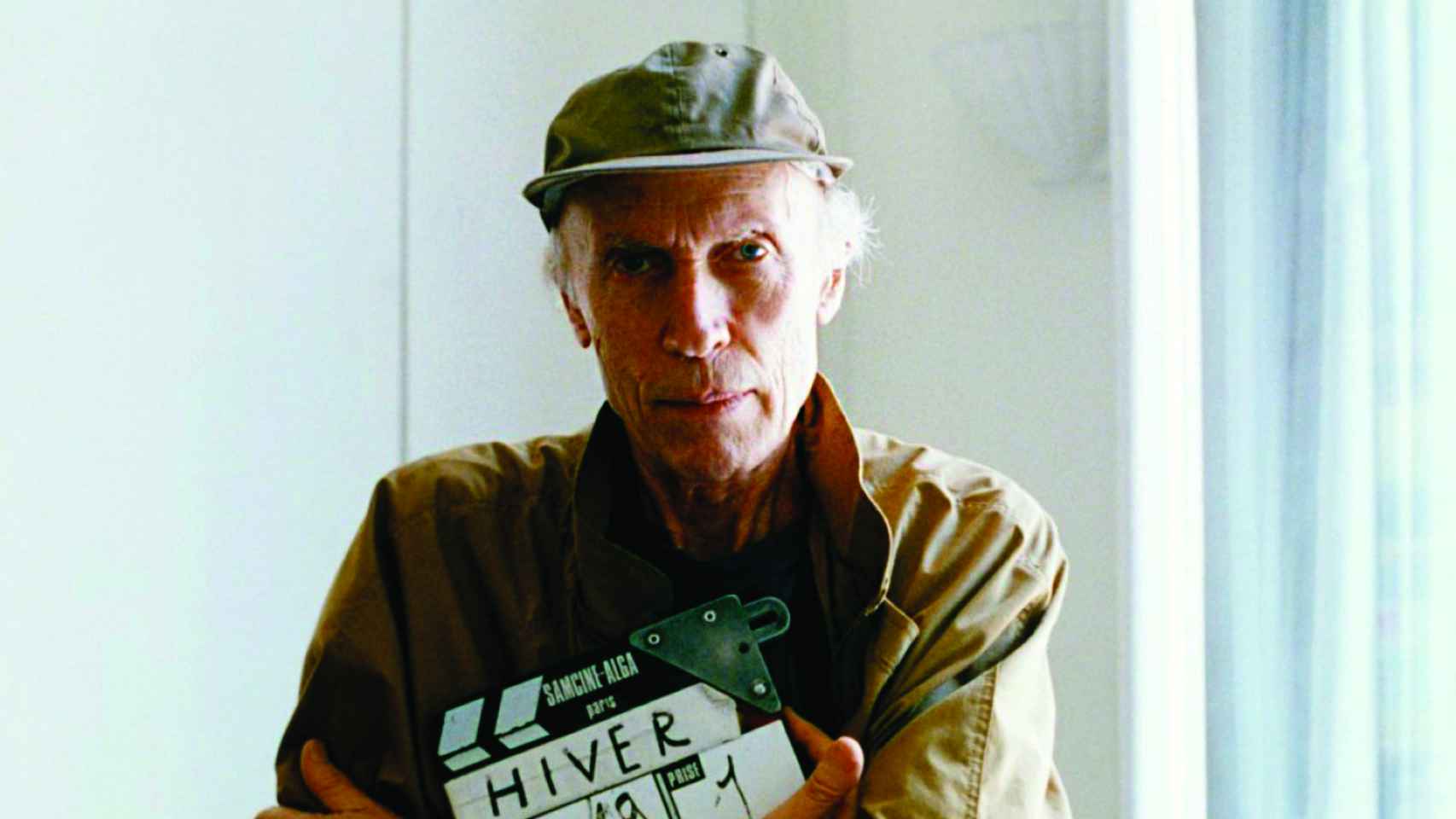

Con todas sus excentricidades y manías, asumida su genialidad, Éric Rohmer (Tulle, 1920-París, 2010) fue un hombre recto, determinado y orgulloso, un artista con una ética de trabajo excepcional y un hombre de hábitos tan férreos como el de desplazarse solo en transporte público, incluso en los rodajes. Su carácter flâneur y peripatético determinó el naturalismo de su cine casi asceta, que hacía con pocas personas y los medios justos, ligero, metódico, también intuitivo, siempre por delante del plan de rodaje.

Durante veintisiete años, uno de sus mayores “hábitos” fue Françoise Etchegaray (Martinica, 1951), que se convirtió en la pieza totémica en la construcción del legado del cineasta. No pudo hacer el cine que hizo, y sobre todo cómo lo hizo, sin ella. Durante trece largometrajes, Etchegaray fue la colaboradora más cercana del Gran Momo, confiándole las tareas de producción, cámara, intendencia, cocinera y hasta actriz en alguna ocasión.

Pero aparte de relatar las peripecias, intuiciones y azares que hicieron posible las obras maestras del Rohmer post-Nouvelle Vague, la “musa” de Rohmer vuelca en estas seductoras páginas la crónica de una complicidad creativa y laboral que escala, poco a poco y con intermitencias, hacia una hermosa amistad que se va forjando en la profunda confianza. Etchegaray nos conduce en Cuentos de los mil y un Rohmer por recuerdos que trascienden la mera anécdota para componer un complejo, entrañable, revelador retrato del hombre que planificó su última película, Los romances de Astrea y Celadón (2007), como manifiesto origen y síntesis final de su cine.

Las memorias-diarios de Etchegaray en compañía de Rohmer emergen desde su publicación en Francia hace dos años, y ahora con su impecable traducción al castellano (labor de Natalia Ruiz), como una valiosa y reveladora pieza de literatura cinematográfica. No solo en lo que se refiere a la filmografía concreta del cineasta francés, sino en el conjunto de crónicas escritas que podamos recordar sobre los procesos de creación del arte cinematográfico.

No es frecuente encontrar testimonios y relatos de las interioridades de un autor, de sus procesos de creación y su personalidad, tan cercanos, tan lúcidos, tan honestos y, sobre todo, tan de primera mano como los que ofrenda muy generosamente Etchegaray en estas trescientas páginas. Su valor es documental y también literario, para estudiosos y también paganos del culto rohmeriano, para las viejas y nuevas cinefilias. Un tesoro.

El valor de estas memorias es documental y también literario, para estudiosos y también paganos del culto rohmeriano

Hay una filosofía, una estructura y un criterio en el ordenamiento, por “secuencias”, de las entradas de un diario que no se escribe al completo desde el presente de los acontecimientos, sino en la evocación del recuerdo. El diseño de la trabajada edición española, surtida de fotografías y documentos de todos aquellos años, hacen aún más disfrutables estas viñetas, en las que se cuela el lirismo y el humor sagaz: una conversación con Jacques Rivette, a quien abronca por “hacer películas que no están a su altura”; encuentros y desencuentros (absurdos y conmovedores) con el “ladrón” Jean-Luc Godard; una reunión en las oficinas de Canal+ para vender El árbol, el alcalde y la mediateca (1993) narrada como una sitcom, o los laberintos de producción para que La inglesa y el duque (2001) la acabara acogiendo la todopoderosa Pathé.

Encontramos un manantial de aprendizajes sobre la mirada de un director capaz de comprimir su erudición en lecciones de cine: ver las películas mudas para apreciar la puesta en escena, provocar la espontaneidad de la primera toma, conocer el final antes de escribir un guion porque “todo lo que hay que hacer es remontar al principio de la historia”, etc. Precisamente, los capítulos de La inglesa y el duque son los que con mayor claridad nos dan la medida de un cineasta visionario en absoluto control de sus talentos y que siguió buscando el Vértigo de Hitchcock en su penúltimo trabajo, Triple agente (2004).

Mientras la autora dispersa retales literarios de su vida familiar y películas que ella mismo dirigió (aterrada y agradecida por las opiniones de Rohmer), casi siempre encaminados hacia una reflexión de fondo sobre los criterios y la sensibilidad del maestro, vamos comprendiendo por sus recuerdos cuan aristotélico y sabio fue siempre Rohmer en su trabajo y cuan celoso y reservado lo fue en su intimidad. La separación entre vida laboral y vida privada (con su mujer y sus tres hijas, que permanecen prácticamente “fuera de campo” durante los 27 años de estas páginas) es tan radical que intuimos en él a un hombre prácticamente de dos vidas, con dos “familias”, confesas y manifiestas: el cineasta Éric Rohmer y el ser humano Maurice Schérer.

Comprendemos en estas páginas que la búsqueda rohmeriana de “la verdad de las cosas” lo fue de forma absolutamente transversal. Su cine ha cultivado cierta forma de realismo que asocia siempre las imágenes con la vida, con el pálpito y la latencia del tiempo (el cineasta en cuyas películas las “conversaciones microscópicas producen eventos macroscópicos”) nunca evidentes.

Conocerle, o llegar a conocerle como hizo Etchegaray, reafirma el misterio de un artista crucial de la modernidad cinematográfica, que vivió al dictado de su gran fe en la vida y en el arte, y un poco menos en las personas. Es un gesto de profunda responsabilidad y generosidad que Françoise Etchegaray lo comparta de una forma tan bella, finalmente conmovedora, hasta el último de los días y el último de los gestos de Éric Rohmer.