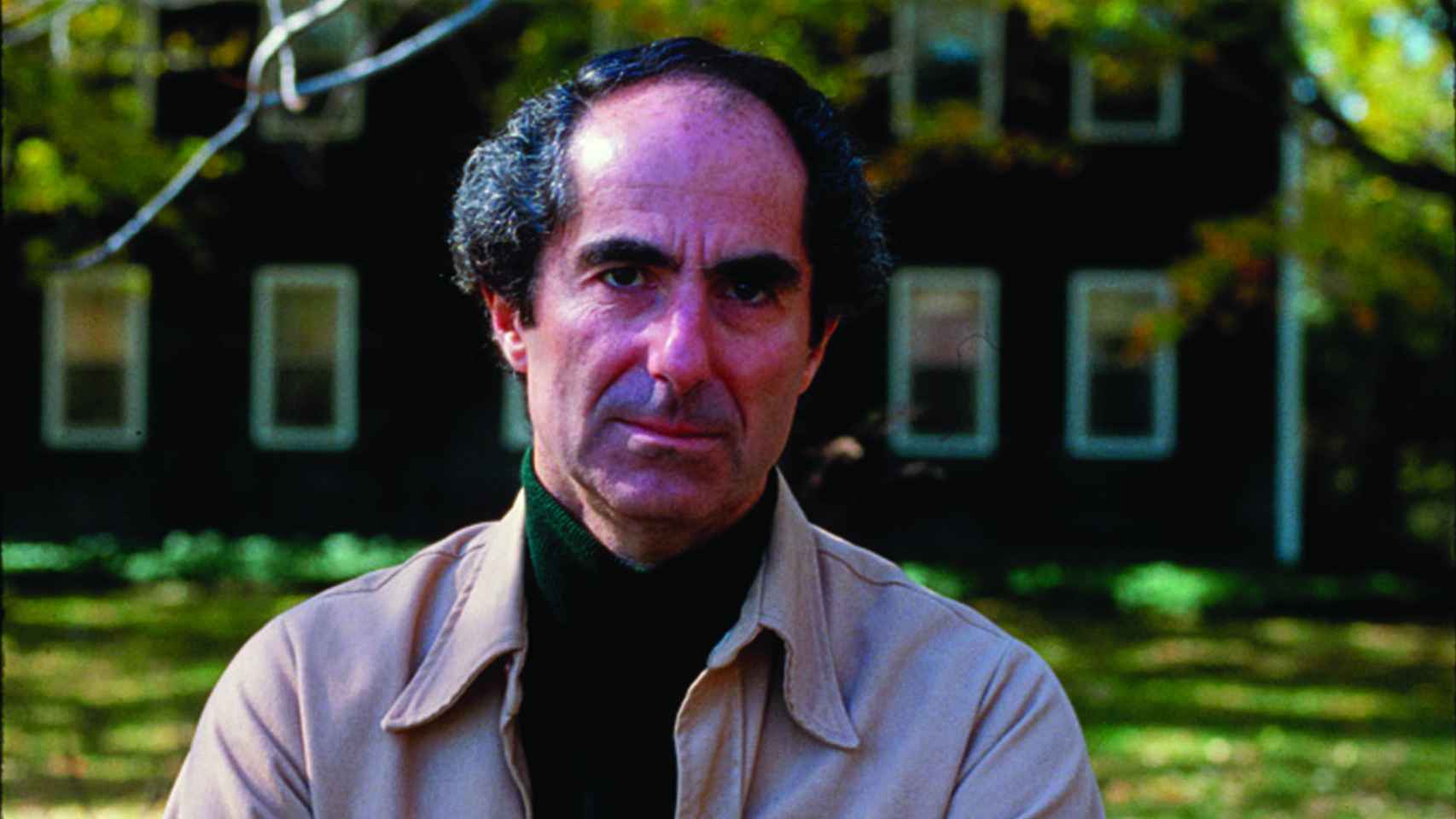

Philip Roth (Newark, 1933-Nueva York, 2018) nunca fue un Milton callado privado de la gloria. Imaginarlo sin fama es dejarlo desnudo.

El reconocimiento le llegó rápidamente. Primero fueron los elogios bastante convencionales a Deudas y dolores y Cuando ella era buena, las novelas con las que se estrenó cuando todavía estaba bajo la influencia de la devoción del estudiante de posgrado por la clásica corrección cuasi jamesiana que definía la literatura como sagrada. Sin embargo, ya había publicado Goodbye, Columbus, una colección de relatos que incluía “Eli, el fanático”, “Defensor de la fe” y “La conversión de los judíos”.

Incluso antes de la implosión de El mal de Portnoy, Roth tenía fama, sobre todo entre los judíos, de avergonzarlos y difamarlos. Un joven de una familia respetable no debería masturbarse con un hígado crudo destinado a la cena. Peor aún, un recluta judío no debería aparecer como un holgazán que finge ser un piadoso asiduo de la sinagoga para librarse de limpiar los barracones en sabbat.

Los indignados sermones rabínicos proliferaron, y en 1969, cuando se publicó El mal de Portnoy y el alboroto de la amargura judía subió de volumen, los compradores más desenfadados del libro, que se contaban por bulliciosos miles, quedaron cautivados, y Roth, todavía en la treintena, fue catapultado a la fama instantánea.

Desde el punto de vista de los sermoneadores, las calumnias de Joseph Goebbels volvían a ser puestas en circulación, inconcebiblemente, por un judío. Lo que veía Roth, vapuleado y resentido por estos insultos, era el filisteísmo ignorante de unas mentes impenetrables al descaro humorístico, desenfadado y bufonesco de las sátiras de buen talante.

Ataques de los biempensantes

Pero Portnoy se había ganado enemigos que difícilmente podían despacharse como filisteos carentes de humor y refinamiento. Gershom Scholem, el estudioso del misticismo judío, censuró la novela calificándola de peor que Los protocolos de los sabios de Sión. Esta refriega temprana no fue ni incidental, ni marginal, ni efímera, sino profunda y duradera.

Fue fundamental, ineludible, e incluso profética de la obra que vendría después, especialmente de La conjura contra América, en la que los judíos caen en la insidiosa trampa de un presidente de tendencia fascista, y de Operación Shylock, ambientada en Israel y furiosamente condenada por sionistas y antisionistas. Prescindamos de la ironía de una acusación de antisemitismo contra un escritor que sentía una visceral antipatía hacia el antisemitismo. Bajo esta ironía se esconde otra: la constante insistencia de Roth en que él no era un “escritor judío”, sino sobre todo un escritor estadounidense.

Es ingenuo por parte de un biógrafo, y desde luego por parte de Blake Bailey, modelar la simple cronología para hacer de ella algo más que una trayectoria y convertirla en un tema coherente. Como en una novela, lo que al principio parece fortuito, al final se revela como un impulso constante y poderosamente exigente. Una atracción incipiente puede ser una casualidad erótica; su culminación en el matrimonio puede ser un infierno predecible, y en el caso de Roth, no solo una vez, sino dos.

Lo mismo puede decirse de su ficción más incendiaria, como cuando el joven Portnoy, jovialmente fálico, se convierte con el tiempo en el caóticamente desenfrenado sátiro Mickey Sabbath de El teatro de Sabbath. Es Sabbath quien personifica el significado de la imaginación de Roth: la voluntad de “afrentar y afrentar y afrentar hasta que no quede nadie en la tierra que no se sienta ofendido”.

Sin embargo, utilizar lugares comunes como “escandalizar a la burguesía” como móvil dominante de la obra de Roth es caer en un lenguaje poco elaborado. La principal intención del escritor no es otra que acusar al archienemigo de la humanidad, cuyo nombre es Némesis (título también de su última novela). “No”, sostiene el alter ego de Roth en Operación Shylock, “el carácter de un hombre no es su destino; el destino de un hombre es la broma que su vida le gasta a su carácter”.

La vida misma, entonces, puede afrentar, ridiculizar e incluso atormentar al provocador: el burlador brutalmente burlado por la realidad personal. Maggie Martinson, una divorciada con dos hijos, resulta ser una reprensora virulenta, además de una arpía, que por medios dignos de un impúdico enredo (un falso embarazo y un falso aborto) enreda a un reticente Roth para que se case con ella. La permanente angustia de esos años de ira, amenaza y represalias legales llega a su violento fin cuando Maggie muere en un accidente de tráfico y Roth queda liberado.

Un enfermo nada imaginario

Un segundo matrimonio, esta vez con la británica Claire Bloom, tiene un comienzo deslumbrante. Sin embargo, la extravagante fijación de Bloom por su hija Anna Steiger, acaba provocando el rechazo de Roth. La aversión entre el padrastro y la hijastra era mutua. A Roth también le molestaba el antisemitismo ocasional de su esposa. El agravio siguió al agravio cuando la novela Me casé con un comunista, un retrato devastador y deliberadamente reconocible de Bloom, pagó con creces la rencorosa Adiós a una casa de muñecas de la actriz. De nuevo una antigua amante se convierte en enemiga vengativa, y la versión que da Bloom de Roth como un misógino insensible perdura hasta hoy.

A estas calamidades se sumó el tormento de las enfermedades, las operaciones, los colapsos suicidas, las depresiones y las desorientaciones psiquiátricas inducidas por los medicamentos que acosaron a Roth gran parte de su vida. Y mientras tanto, en los intervalos entre estos episodios discapacitantes, llegó el desfile de un libro tras otro (31 en total), un premio tras otro y una amante tras otra, algunas duraderas, otras que se extinguían cuando se instalaba la monotonía o el calor del romance se convertía en auténtica amistad. El matrimonio era anatema, pero el atractivo de las mujeres jóvenes tentadoras nunca se enfrió.

La acusación de misoginia tampoco ha perdido fuerza, alimentada por la lista de jóvenes embelesadas que pronto fueron sentenciadas como descartables. Inevitablemente, o al menos con frecuencia, no todas estas placenteras relaciones, breves o duraderas, acabaron de forma pacífica. Ann Mudge, hija de un magnate del acero, se suicidó cuando su relación con Roth fracasó. Lucy Warner se marchó por su propia voluntad. “No puedo salvarte. Solo tengo 22 años”, le dijo.

“He elegido hacer arte con mis vicios más que con lo que considero mis virtudes”, comentó él, en un raro reconocimiento no irónico de que tenía virtudes.

Puede que algunos piensen que la cuestión de si Roth es o no un escritor judío resulta una especulación demasiado estrecha de miras, demasiado “provinciana”.

Al fin y al cabo, Estados Unidos es un país libre, y sus ciudadanos tienen la libertad de definirse como prefieran. Pero junto a ello planea algo más: la paradoja que, guste o no, se deriva del cúmulo de contradicciones que Bailey saca a la luz. Como el gran director de la tumultuosa orquesta que fue su vida, el minucioso supervisor de todos los aspectos de su carrera profesional, el meticuloso diseñador de su propio funeral, a veces Roth propició sin querer aquello de lo que más renegaba.

Ni siquiera una voluntad tan soberana como la suya pudo imponerse a los caprichos de la reacción; del rechazo nació el acento en la cosa rechazada. En su intento de sofocar las invectivas con las que Bloom buscaba un ajuste de cuentas, las grabó con más fuerza en la memoria del público. Lo más comentado de la pequeña ceremonia junto a su tumba fue la ausencia de cualquier indicio o vestigio de un uso o un tinte judío.

Sin embargo, al recibir en 2014 un doctorado honorífico absolutorio otorgado por el Seminario Teológico Judío, el exdifamador de los judíos no pudo evitar pensar en lo satisfechos que se habrían sentido sus padres. Pero su padre, su madre y su hermano mayor hacía tiempo que habían muerto.

Lealtad sin fisuras

Con la vejez y el sufrimiento acelerado causado por su insuficiencia cardíaca, reconoció sentir soledad y terror. “Es el maldito patetismo de todo lo que me sacude un poco”, le confesó a un amigo. Sentía cariño, como un abuelo, por los hijos de los demás. En su entierro, Julia Golier, madre de dos de esos niños, leyó un melancólico pasaje de Pastoral americana: “Sí, estamos solos, profundamente solos, y siempre hay esperándonos una capa de soledad aún más profunda”.

¿Estaba Roth invocando inconscientemente la elegía de Henry James por su propia vida? “Esta soledad”, reflexionaba el escritor, “¿qué es sino lo más profundo de uno mismo? Más profunda en mí, en todo caso, que cualquier otra cosa: más profunda que mi ‘genio’, que mi ‘disciplina’, que mi orgullo”.

Aunque Roth escribía en soledad, rara vez estuvo solo. Cuando se encontraba al borde de la muerte, su cama del hospital estaba rodeada de jóvenes adoradores, discípulos, antiguas amantes, y amistades más íntimas con una lealtad permanente y sin fisuras. Yacía, al igual que el David bíblico, como un rey moribundo, un hacedor, si no de salmos, sí de una torre de imaginaciones sardónicas, tempestuosas y trágicas. A pesar de la avalancha de dolientes, no pertenecía a nadie, y nadie le pertenecía a él.

¿Cómo sabemos todo esto, y cómo lo sabemos con una inmediatez tan palpable, como si tocáramos hueso? La prosa sencilla y discreta del biógrafo no se ve ni se oye. Sin embargo, a la intensa luz de Blake Bailey, lo que queda en la página es la vida de un escritor tal y como él la vivió y, casi, tal y como la sintió.

Un filántropo llamado Roth

En la década de 1970, la admiración por Kafka atrajo a Philip Roth a Praga, entonces bajo el régimen comunista, donde defendió a los autores checos disidentes como Milan Kundera e Ivan Klima y organizó discretamente un fondo de apoyo y socorro, por lo que fue perseguido por la policía secreta. La aflicción opresiva de Europa lo obsesionó. Roth se familiarizó con las brutales historias de los campos de exterminio de Primo Levi y Norman Manea. La fama de Roth permitió además que Manea alcanzara numerosos reconocimientos en Estados Unidos.