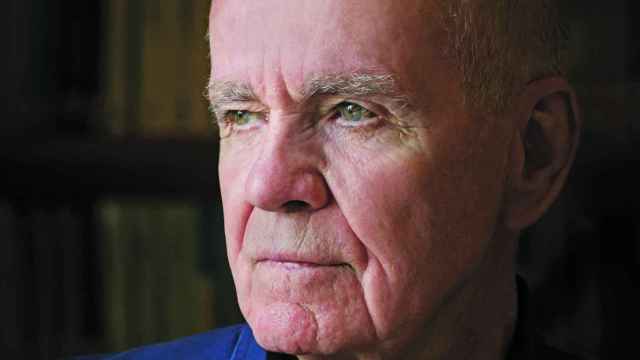

Image: Fragmento de Los años divinos

Fragmento de Los años divinos

por Oriol Regàs

14 mayo, 2010 02:00Portada de Los años divinos

Oriol Regàs puso música y cine, aventura y deporte, moda y diseño, espectáculos, restaurantes, arte y arquitectura, revistas y libros a un período irrepetible de nuestra historia reciente. Un periodo que se inicia en la Barcelona opaca, cerrada y gris de la posguerra, y del que Regàs recrea el entusiasmo de las competiciones deportivas y los apasionantes viajes que organizó, ya adulto, a África y China. También la apertura de emblemáticos locales ¿quién no ha oído hablar de los Bocaccio, de Barcelona y de Madrid, o del Up & Down que catalizó las noches de los ochenta en la capital catalana?, expresión de las ansias de libertad, de transgresión y de cambio de aquellos años, divinos a pesar de todo. A través de sus innumerables iniciativas, Regàs revive las relaciones con personajes de todos los ámbitos (cantantes, modelos, actores, cineastas, deportistas, empresarios, editores, restauradores, periodistas, escritores...) que componen el calidoscopio de un tiempo y un país intensamente vivido por Oriol Regàs, el que para muchos fue y seguirá siendo el señor Bocaccio.DESARRAIGOS DE INFANCIA

Nací un poco por casualidad. Mis tres hermanos mayores se llevaban entre ellos alrededor de un año y esa constante dejó de funcionar en mi caso. Después del nacimiento de la segunda niña, Rosa, mi madre, Mariona Pagès, una mujer bellísima que ya desde joven se adelantó a su época, padeció varios abortos.

A pesar del temor de los médicos, llegué al mundo sin demasiados problemas, con algo más de tres kilos de peso. Por el contrario, mi nombre sí tiene que ver con lo mal que lo pasó mi madre. Durante la gestación, al dolor físico se sumó la angustia de un parto que no se presentaba fácil como los anteriores. El miedo ante lo que pudiera sucederle -prefiero pensar que a ambos, a ella y a mí- le decidió, aconsejada por alguna tía o amiga piadosa, a completar una novena a san Josep Oriol, sacerdote barcelonés, con la promesa de que si todo iba bien me bautizaría con su nombre. Esas oraciones estaban entonces en boga y la gente las iniciaba con infinita esperanza ante los problemas más dispares, pues el precio era minúsculo: nueve días de plegaria. Si los problemas se arreglaban era gracias a la intervención del santo, si no se conseguía lo solicitado era culpa de uno mismo, bien por falta de fe o bien por no cumplir todos los requisitos que reclamaba la realización de la novena. En el umbral de la adolescencia comencé algunas y lo más complicado resultó no sólo iniciarlas en estado de gracia sino resistir durante nueve días limpio de pecado mortal, esto es, en gracia de Dios.

Oriol es un nombre que durante mucho tiempo se me antojó raro. De pequeño no coincidí con ningún otro Oriol; sin embargo, de mayor, hice amistad con varios. Incluso en una ocasión nos convocaron a una fiesta popular en la barcelonesa plaza del Pi. Allí estaban los Bohigas, Tramvia, Martorell, Maspons, Parpal… Lo complicado para los Oriol es salir fuera de Cataluña, donde toman nuestro nombre como apellido; en el extranjero sucede lo mismo. En cambio, en el mundo animal estamos debidamente representados. Me enteré un día paseando por las Ramblas, cuando oí detrás de mí una voz dando órdenes: «Oriol sube», «Oriol trepa»; al volverme me di cuenta de que se trataba de un vendedor ambulante ofreciendo un pájaro de madera, amarillo y negro, movido por hilos, que respondía a su llamada.

Según mi madre, nací a las ocho y cinco minutos de la mañana del 11 de enero de 1936. Seis meses antes de que estallase la guerra civil. Mi padre trabajaba en la Generalitat de Catalunya; era jefe de un departamento y había hecho sus primeros pinitos teatrales con el estreno de dos comedias: La Cèlia, la noia del carrer Aribau y La patética, ambas con un éxito aceptable. Vivíamos en la Ronda de Sant Pere y nada hacía presagiar el terrible futuro que nos esperaba, tanto a nosotros como a todo el país. La sublevación del ejército, que sus inductores llamaron «Alzamiento Nacional», nos llegó sin que yo me enterara de nada, sólo pendiente de los yogures con que me alimentaban.

El 18 de julio de 1936 me sorprendió en Barcelona, literalmente en pañales. El devenir del resto de la guerra, que en parte pasé en Francia, no se perfila claramente en mi memoria. Al parecer, se me ocultó, deliberada y sistemáticamente, el horror que sobre este país desencadenaron unos cuantos señores. Prefiero que fuera así. Pienso que aquella ignorancia me dejó en perfectas condiciones para soportar la posguerra, que tampoco fue fácil.

Marcada por la guerra, alejado de mis padres y de mis hermanos mayores, mi infancia fue de todo menos normal. Desde los tres años estuve sometido a la tutela de mi abuelo paterno, Miquel Regàs i Ardèvol, influyente hostelero que regentaba en concesión locales tan emblemáticos como el restaurante de la Estación de Francia y El Café de la Rambla. Era un hombre dominante, imbuido de un absoluto desprecio por nuestro padre, Xavier Regàs i Castells -que si algo tenía claro es que a esta vida se ha venido a disfrutar- y con un odio feroz contra nuestra madre, a lo que se añadía un sentido religioso enfermizo y aniquilador.

Con los primeros bombardeos sobre Barcelona se decidió que los hermanos fuéramos enviados al extranjero. Por poco no nos envían a Rusia. El gobierno republicano organizó evacuaciones para poner a salvo a los niños de entre dos y quince años. De los treinta mil evacuados al extranjero, cerca de tres mil fueron enviados por sus padres a la URSS, que los alejaron así del peligro de los ataques aéreos y de la amenaza de la hambruna. La mayoría terminaron padeciendo el horror de la guerra contra la Alemania nazi, una contienda aún más terrible que aquella de la que huyeron. Gracias a la intervención de un amigo holandés de mi padre, mis dos hermanos mayores, Xavier y Georgina, recalaron en Holanda. Rosa y yo acabamos en París, aunque luego nos enviaron a un colegio de Niza, sorprendentemente nudista.

No guardo recuerdos de esa época, a no ser una visita en coche de nuestros padres para vernos y mi esfuerzo por acarrear una piedra hasta la rueda delantera del vehículo como se hacía entonces para evitar un derrape. Mantengo la nebulosa imagen de mi hermana Rosa, siempre junto a mí en aquellos años, lo que la convirtió en mi única referencia.

Mi padre había abandonado el país el día antes de la caída de Barcelona y mi madre ya estaba en París. Se habían separado. Ella trabajaba de telefonista cuando se contagió de una grave enfermedad pulmonar, posiblemente tisis, y un grupo de amigos y conocidos realizaron una colecta para reunir fondos con objeto de internarla en un hospital de Megève, en los Alpes franceses. Allí permaneció ingresada varios meses. La condesa Matilde Locatelli, que había contribuido en la colecta, viajaba en coche de Francia a Italia tiempo después de que mi madre fuera internada cuando decidió hacer una parada en Megève para visitarla, a pesar de que apenas la conocía. Ignoro los detalles de ese primer encuentro, pero fue el inicio de una apasionada historia de amor que duró más de cincuenta años. Regresaron juntas a París y se instalaron en un piso de la rue Copernic, cerca de la avenida Kléber, donde permanecieron hasta su regreso definitivo a Madrid.

Poco antes de que estallara la segunda guerra mundial, los hermanos fuimos repatriados gracias a las gestiones de mi abuelo. En el proceso intervino Epifanio de Fortuny, barón de Esponellà, cuya influencia solventó una papeleta que, a priori, parecía extremadamente compleja. Xavier y Georgina regresaron en un barco que los trasladó a Gijón desde Holanda, y a Rosa y a mí nos trasladaron por carretera, directamente a Barcelona, para dejarnos en el Café de la Rambla. Nada más llegar me arranqué con una feroz pataleta, como si adivinara el futuro que nos aguardaba, y eso me reportó la primera bofetada del abuelo. Nos instalaron en el primer piso de la calle Ferran número 33 -que entonces denominábamos Fernando-, donde también vivían la abuela paterna, Maria, su hijo Jaume, y la prima del abuelo, que se llamaba Maria del Bon Consell, aunque nosotros siempre nos referíamos a ella como «la tieta».

Esto sucedía a principios de septiembre de 1939, cuando yo tenía tres años y medio. Había aprendido a hablar en francés, apenas hablaba una palabra de catalán o castellano y, como no podía entenderme con nadie, me encerré en un profundo mutismo que duró varios meses. En la calle Ferran también vivía Francisca, la Cisca, una chica de servicio, madre soltera, procedente de Villahermosa del Río, provincia de Castellón, que con su trato dio un toque de humanidad y ternura al siempre tenso y enrarecido ambiente familiar.

Eran años de escasez general. Nosotros nunca sufrimos hambre, pero nos hartamos de comer lentejas, pan negro, garbanzos y membrillo. Por ello, la llegada mensual por recadero de una copiosa cesta de comida llena de pollos, pan y harina, verduras, frutas, huevos, butifarras y otras viandas, enviada por los parientes de la abuela Maria, de los pueblos leridanos de Cubells y Bellcaire, era recibida con especial ansiedad y mitigaba el aburrimiento de las comidas y cenas, especialmente para nosotros, los pequeños, dado que los mayores almorzaban aparte, en el restaurante de la Estación de Francia, cuya concesión tenía el abuelo. La licencia databa de principios de los años treinta y comportaba el pago de un canon de quinientas pesetas mensuales que mi abuelo no consintió en actualizar ni cuando el plazo del contrato hubo expirado. Al cabo de mucho, ya en tiempos de sus herederos, Renfe logró el desahucio, y se perdió así un negocio ciertamente rentable.