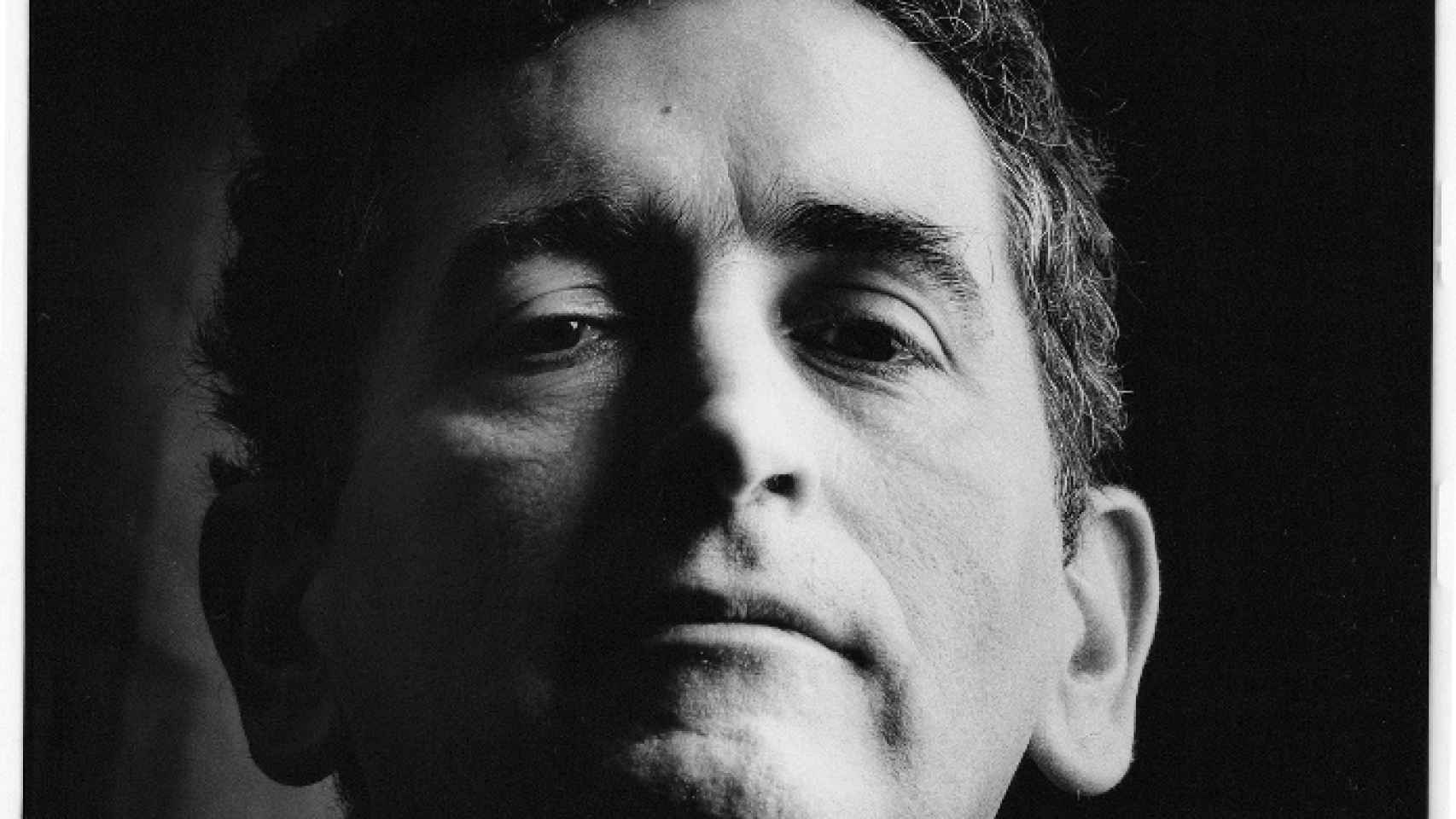

Fernando Aramburu. Juraría que en mis años mozos, especialmente en la década de los 70 del siglo pasado, la presencia del teatro en la vida de los ciudadanos españoles era bastante mayor que ahora. No digo esto con ánimo de queja. Sólo constato. Me acuerdo de numerosos montajes teatrales en la televisión en blanco y negro de entonces: Doce hombres sin piedad de Reginald Rose, con aquel elenco inolvidable de actores de primera fila; adaptaciones en serie de El conde de Montecristo o de Crimen y castigo; Mihura, Buero Vallejo, los hermanos Quintero…, y todo ello en horarios razonables. Hasta mi arrinconada ciudad natal, San Sebastián, llegaba en verano mucha comedia, pero también, muerto Franco, suprimida la censura, representaciones teatrales de Lorca, de Valle-Inclán, de Tennessee Williams y de otros autores entonces actuales. Recuerdo a Ismael Merlo haciendo de Bernarda Alba, a Nuria Espert en Yerma y un Divinas palabras que ponía los pelos de punta. En el colegio debíamos leer teatro y yo me recuerdo leyéndolo en casa en voz alta, con la consiguiente alarma de mis progenitores. Tampoco me parece que hubiera que entrar en las librerías con equipo de espeleólogo para encontrar libros de teatro. No pocas veces, encogido de emoción en mi asiento, me tentó la idea de ingresar en la literatura activa por la vía del teatro y no sé qué me da que hubo en tu vida de no consumado matemático ni profesor de Filosofía un momento, una hora, un día, acaso a la vista de unos actores sobre un escenario, que te llevó a adentrarte por el camino profesional que aún recorres.

Juan Mayorga. Fue como supones, Fernando: yo llegué al teatro desde el patio de butacas. Tuve la suerte de que en mi instituto nos obligasen a asistir a Doña Rosita la Soltera, de Federico, que en ese momento se representaba en el María Guerrero, interpretada precisamente por la maravillosa Nuria. Yo, que nunca había ido al teatro, recibí un flechazo que nada ha podido arrancarme. Por cierto, aquel montaje lo dirigía Jorge Lavelli, quien treinta años después pondría en escena en Francia mis obras Himmelweg, El chico de la última fila y Cartas de amor a Stalin, y pienso que, de algún modo, esa noche se estableció una cita secreta entre el gran maestro que ya era Lavelli y aquel chaval de dieciséis años que era yo. Después, en esos días febriles de la adolescencia, fui al teatro cuanto pude, y descubrí a Calderón, a Pirandello, a Ibsen… Creo que esto fue decisivo: el que me encontré era un teatro ambicioso, que esperaba mucho de mí, así como yo acudía a él esperando mucho. No se conformaba con entretenerme, ni pretendía halagarme o educarme, sino que me daba a examinar la vida, mi propia vida. La hondura, la complejidad, la generosidad de aquel primer teatro que vi, marcaron el modo en que entiendo este arte. Por lo demás, me preocupa tu observación sobre la pérdida de presencia del teatro en la vida española. En todo caso, el teatro no tiene por aquí esa influencia que se ve en, por ejemplo, Buenos Aires, Londres o muchas capitales de la Europa del Este. Y lo lamento, porque estoy convencido de que una sociedad rica en teatro es más crítica, más imaginativa, más capaz de resistir. Pero los que hacemos teatro, antes que reclamar atención a nuestro trabajo, debemos provocarla por el valor de lo que hagamos. Por supuesto, Fernando, te animo a ceder a esa tentación de escribir para el escenario. Siempre digo que éste es un lugar fascinante para el escritor. El dramaturgo puede, como el narrador, contar historias, y como el poeta puede asaltar la lengua, pero además tiene a veces el placer incomparable de ver sus textos desplazados por los actores a lugares que él no previó. El texto sabe cosas que el autor desconoce. Eso, que se puede afirmar de cualquier texto, se debe decir especialmente del teatral, que nace para ser pronunciado. Y cada actor, cada ser humano, lo pronunciará de distinta manera.

"¿Quién escribe mis palabras?, constituye un eje de mi pensar y de mi hacer teatro. Estoy en permanente conflicto con ellos, con mi pensar y con mi teatro, y recelo de ambos". Juan Mayorga

FA. Como autor de libros, no tengo la costumbre de trabajar con la sensación del público que aguarda, que luego está presente y muestra una determinada reacción por regla general expresada en forma colectiva mediante la ovación, los silbidos o tal vez un silencio gélido. En esto creo que somos muy diferentes. No siempre, pero a veces, cuando hablo en público, me embarga un sentimiento de fraude. Me parece que yo no debería estar allí hablando delante de todas aquellas personas y que estoy, si no traicionando mi actividad, en cierto modo simplificándola. Recientemente le revelé a un compañero de letras que tenía una actuación en una feria del libro y se reía. ¿Actuación? Le sonaba raro el vocablo. Para mí lo raro era la actividad literaria lejos de la soledad del escritorio. Mi última novela ha merecido muchos lectores. Ni tan siquiera en este caso siento que he escrito para una muchedumbre. No veo a los lectores formando un público. Los veo solos, cada uno en su casa, en una playa, en un vagón del tren, completando conmigo una comunicación de tú a tú. Me pica la curiosidad por averiguar cómo repercute en la sustancia creativa de un texto teatral la conciencia de que este está destinado a ser transmitido por unos actores, sobre un escenario, a cierta cantidad de personas. Me pregunto qué te puedes o no te puedes permitir, por ejemplo, en el plano de la sintaxis o del vocabulario; si te libras de una sensación de provisionalidad, de texto no definitivo hasta el día del estreno. Y me pregunto asimismo qué parte de autoría has de ceder a los otros participantes del proyecto.

JM. Desde el momento en que decides escribir para el teatro, estás anticipando una reunión: escribes con la voluntad de que el texto convoque un encuentro de actores y espectadores. Pero ello no significa que te dirijas a esa masa indiferenciada que llaman “público”. Yo no hago teatro para el público, sino para cada espectador que quiera acompañarme. El público, eso a lo que Kierkegaard llamaba “maestro de la nivelación”, quiere absorber al espectador, quiere convertirlo en público. El teatro –el arte–, por el contrario, ha de ayudar a cada espectador a descubrir y defender su singularidad. Ha de ser capaz de hablar a cada espectador al oído. Yo procuro que mis textos sean muy abiertos, de modo que en ellos sólo aparezca lo que me es innegociable, en el anhelo de que el espectador, así como el actor, el director, el escenógrafo, el vestuarista, el iluminador, el músico… encuentren espacio a ocupar desde su propia experiencia. En todo caso, entre el texto del autor y su puesta en escena, cuya autoría es colectiva, siempre se abrirá un conflicto que es constitutivo del hecho teatral. Cuando he llevado a escena mis propias obras he vivido en mi cabeza y en mi corazón el combate entre el autor y el director: éste ha contradicho decisiones que tomó aquel, que ha tenido que ceder, no siempre de buena gana. En esas ocasiones, como en otras en que no era yo quien dirigía, he reescrito a partir del encuentro del texto con los actores en la sala de ensayos y a partir del encuentro de lo ensayado con el espectador. Conozco, por tanto, la sensación de provisionalidad de la que hablas, de la que no me libero, ni quiero liberarme, la noche del estreno. Todo lo que he escrito está en cada momento pendiente de reescritura. Una relectura, una nueva puesta en escena, la crítica de un lector o de un espectador o simplemente el paso del tiempo pueden hacerme consciente de las limitaciones de lo que escribí, que intentaré superar en la siguiente versión, para fracasar de nuevo.

FA. Vivo lejos, quizá me equivoque; pero tengo la sensación de que ahora mismo, en España, el discurso literario vuelve, como en tiempos de revulsión social, a estar marcado por el discurso político. Veo en redes sociales, en entrevistas y artículos de prensa, a compañeros de letras declarándose con llamativa velocidad de izquierdas, como quien muestra en público una cédula de limpieza de sangre. ¿Se vigilarán los unos a los otros? A mí me llama mucho la atención esta circunstancia que ni en Alemania, donde resido, ni en los países centroeuropeos se percibe, al menos no con similar intensidad. Ignoro si el diagnóstico es certero. Una convicción antigua postula que el teatro es arte del conflicto. Me estaba yo preguntando hasta qué punto la realidad social española de nuestros días salpica tu escritorio; también si notas en el medio teatral una presión por pagar algún tipo de tributo ideológico. Yo, dicho sea de paso, lo tengo francamente fácil. Estoy a solas con mis textos. Lo que hago en mi reclusión, eso llega a los posibles destinatarios. Y te confieso que soy muy reacio a que manos ajenas me toquen los puntos y las comas, me pongan o quiten tildes, salvo en caso ostensible de errata. El pensamiento libre es un lujo que aún puedo permitirme. Ya veremos por cuánto tiempo. A cambio, no aprendí nunca a darle un sentido colectivo a mi literatura y me temo que ya es tarde para aprenderlo.

"Me pregunto hasta qué punto la realidad social española de nuestros días salpica tu escritorio; también si notas en el medio teatral una presión para pagar algún tipo de tributo ideológico". Fernando Aramburu

JM. El teatro es, sí, arte del conflicto. Pero conviene recordar que el conflicto más importante en un teatro no se da en el escenario, sino entre el escenario y el patio de butacas, entre el actor y el espectador. El mejor teatro se enfrenta al patio de butacas y a cada espectador. Lo cual define el modo en que el creador teatral está llamado a intervenir en la conversación pública: de un modo asimismo conflictivo, cuestionando los lugares comunes, los sentidos comunes, los discursos comunes. Y, antes que proclamando la libertad, ejerciéndola, peleando para que nadie elija por él los asuntos que trata ni el modo en que los trata. Pero también preguntándose hasta qué punto es independiente en sus decisiones. Porque, sin saberlo, puede estar obedeciendo. En particular, un escritor puede, sin saberlo, estar escribiendo al dictado. Yo no me atrevería a hacer una afirmación como la que acabo de escucharte: “El pensamiento libre es un lujo que aún puedo permitirme”. Por el contrario, cada día me pregunto: “¿Quién escribe mis palabras?”. Esto es: ¿hasta qué punto en mis textos, en mi vida cotidiana, en esta conversación, estoy hablando o estoy siendo hablado? ¿Hasta qué punto elijo mis palabras o pronuncio palabras que otros han elegido para mí? Esa pregunta, “¿Quién escribe mis palabras?”, constituye un eje de mi pensar y de mi hacer teatro. Estoy en permanente conflicto con ellos, con mi pensar y con mi teatro, y recelo de ambos –¿no estarán también ellos atravesados de lugares comunes, de sentidos comunes, de discursos comunes?–. Y, desde luego, recelo de las palabras que me rodean, mapas que quieren indicarme por qué lugares debo circular y qué otros no debo pisar. Un tema fundamental de mis ficciones es precisamente la sospecha de que estamos rodeados de ficciones interesadas. Construidas no sólo, pero sí en buena medida, con palabras. Creo que la cuestión del lenguaje –la cuestión de cómo lo usamos y cómo somos usados por él– es la cuestión política por excelencia.

FA. Esta reflexión tuya me parece de gran interés. Me suscita, sin embargo, algunos interrogantes. Te agradecería no poco que me los aclarases. El primero se cae por su peso. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de si te dictan las palabras y de paso, supongo, las ideas? Pero, sobre todo, ¿quién o qué intenta dictártelas, imagino que con el fin de que sirvas a su causa o a sus intereses, probablemente diferentes de los tuyos, si no opuestos? ¿Me equivoco al pensar que no deseas que te dicten las palabras? Y tal deseo, ¿no es una aspiración legítima al pensamiento libre, al que uno conquista y expone por su cuenta hasta donde esto sea humanamente posible? Antes has dicho que no te incomoda ceder espacios creativos al director de escena o a los actores. ¿No temes que a ellos, a espaldas del autor, sí les pudieran dictar lo que sea que introduzcan en las palabras pronunciadas sobre el escenario? Y al final, ¿quién pide cuentas? ¿Los espectadores que aplauden sin saber nada de esto que te planteo, los compañeros de profesión, el empresario del teatro atento a la gestión económica, el crítico del suplemento, tu conciencia? Quizá todas estas preguntas no sean sino fruto de la ignorancia de un hombre que se entrega a diario a su actividad creativa en una estricta soledad.

JM. Sobre el tema de la ilusión de la libertad lo fundamental ya fue dicho, precisamente sobre un escenario, por Calderón y Pasolini. En nuestros días, ese tema me parece ineludible. No hace falta ser partidario de ninguna teoría de la conspiración para pensar que estamos expuestos a fuerzas en absoluto neutrales que moldean nuestra sensibilidad, nuestra imaginación y nuestra memoria, y también nuestra mirada sobre los otros y sobre nosotros mismos. Mientras tú y yo conversamos, Disney Channel está instruyendo a millones de niños en todo el planeta, suministrándoles, además de valores, catálogos de personajes a los que luego muchos de ellos, creyéndose libres, imitarán. Los imitarán en el modo de hablar, de moverse, de relacionarse los unos con los otros, incluso en el modo de sentir el primer amor. También los adultos estamos rodeados de relatos invasivos, de algoritmos que orientan nuestro llamado “tiempo libre”, de propaganda. Y de instituciones y grupos que, a cambio de protección, nos reclaman, de forma más o menos cariñosa, docilidad. Todo ello me lleva al tema barroco del “Theatrum mundi”, que es finalmente el tema de la libertad: ¿soy el autor del personaje que represento en el escenario del mundo o me ha sido impuesto? Creo que cualquier persona ha de hacerse de vez en cuando esa pregunta, y un artista, cuya misión es mirar y extender la visibilidad, ha de hacérsela todos los días. Yo desconfío de cuanto digo, empezando por lo que digo cuando empleo la palabra “Yo”. Y, por tanto, de cuanto escribo, lo que no reduce –al contrario, lo aumenta, porque me plantea exigencias– el placer que siento al escribir. Escribir me hace feliz, y también me ayuda a vivir cuando no escribo, porque me predispone a prestar atención a cosas importantes de la vida de otras personas –gestos, palabras…– en las que quizá no repararía. Y, desde luego, me siento dichoso cuando unos actores se reúnen en torno a un texto mío y luego abren su reunión a la ciudad. Desde que elijo escribir para el teatro, expreso mi deseo de estar en compañía. En compañía de personas que quizá nunca conoceré: los actores, los que están detrás de los actores y, desde luego, los espectadores. Escribo con el deseo de, junto a todos ellos, construir una experiencia habitada de acción, emoción, poesía y pensamiento. Cabe que, si llego a ver el espectáculo, no reconozca aquello que quise entregar en mi obra. También cabe que, al ver el espectáculo, comprenda la obra de un modo en que nunca la había entendido. Lo uno y lo otro son parte de mi vida en el teatro.

"En un escenario, como fuera de él, 2 más 2 son 4. Pero esta operación carece allí de interés. El escenario hay que reservarlo para preguntas que no tienen respuesta". Juan Mayorga

FA. A veces pienso que los autores deberíamos mostrarnos agradecidos con nuestros errores, contradicciones y fantasmas. Y esto, a mi juicio, por dos razones. La primera porque incentivan nuestra creatividad. Sólidas, acaso equivocadas convicciones levantaron las pirámides de Egipto; dieron lugar a catedrales, al teatro de Calderón o a los oratorios de Johann Sebastian Bach. Mira al de la Triste Figura, enamorado de su Dulcinea que en realidad era una aldeana no muy perfumada. Su experiencia amorosa no se la quita nadie ni a nosotros nos quitan la prosa con que aquella experiencia fue expresada. La otra razón me parece aún más relevante. Y es la circunstancia de que la contradicción o el error permiten a quien ofrece un discurso público y a quienes lo reciben situarse momentáneamente en la excepción, evitando así la estricta, circunspecta y radical pureza de los principios y, por tanto, de la ortodoxia, un potente esterilizante de la imaginación. No soy aficionado a los productos de la factoría Disney. Ahora bien, tengo el convencimiento o quizá, simplemente, la sospecha de que las antípodas de dichos productos, lo exactamente contrario de ellos, tampoco es liberador.

JM. Mencioné a Disney no haciendo un juicio estético sobre sus productos –de calidades tan diversas–, sino por su extraordinaria capacidad de persuasión. Respecto de la pareja que forman el arte y el fallo, siempre tengo presente al señor K, ese personaje de Brecht al que, cuando preguntan en qué trabaja, contesta: “Estoy muy atareado. Preparo mi próximo error”. No tengo duda de que se trata de eso: de trabajar mucho a la espera del próximo error. En cuanto al otro asunto que planteas, yo iría más allá: la fascinación que nos produce una creación artística es tanto mayor cuanto más lejos estamos de las convicciones que la sustentaron. Cuando trabajaba en La lengua en pedazos, a partir del Libro de la vida de Teresa de Jesús, me decía que más importante que aquello que comprendemos de Teresa es todo aquello en que no la comprendemos, así como más importante que lo que nosotros podamos decir sobre ella es lo que ella podría decir sobre nosotros. Ah, tengo que confesarte algo: no sólo he ido a Disneylandia; he ido a Disneylandia dos veces. Si quieres, un día te cuento lo que me sucedió de la mano de mi hija, en la cola para pedir un autógrafo a Goofy. Podría ser el arranque de una novela. O de una obra de teatro.

FA. Juan, tú que estudiaste Matemáticas, además de Filosofía, ¿sabrías decirme a qué es igual 2 + 2 sobre el escenario de un teatro?

JM. En un escenario, como fuera de él, 2 más 2 son 4. Pero esa operación carece allí de interés. El escenario hay que reservarlo para preguntas que no tienen respuesta.