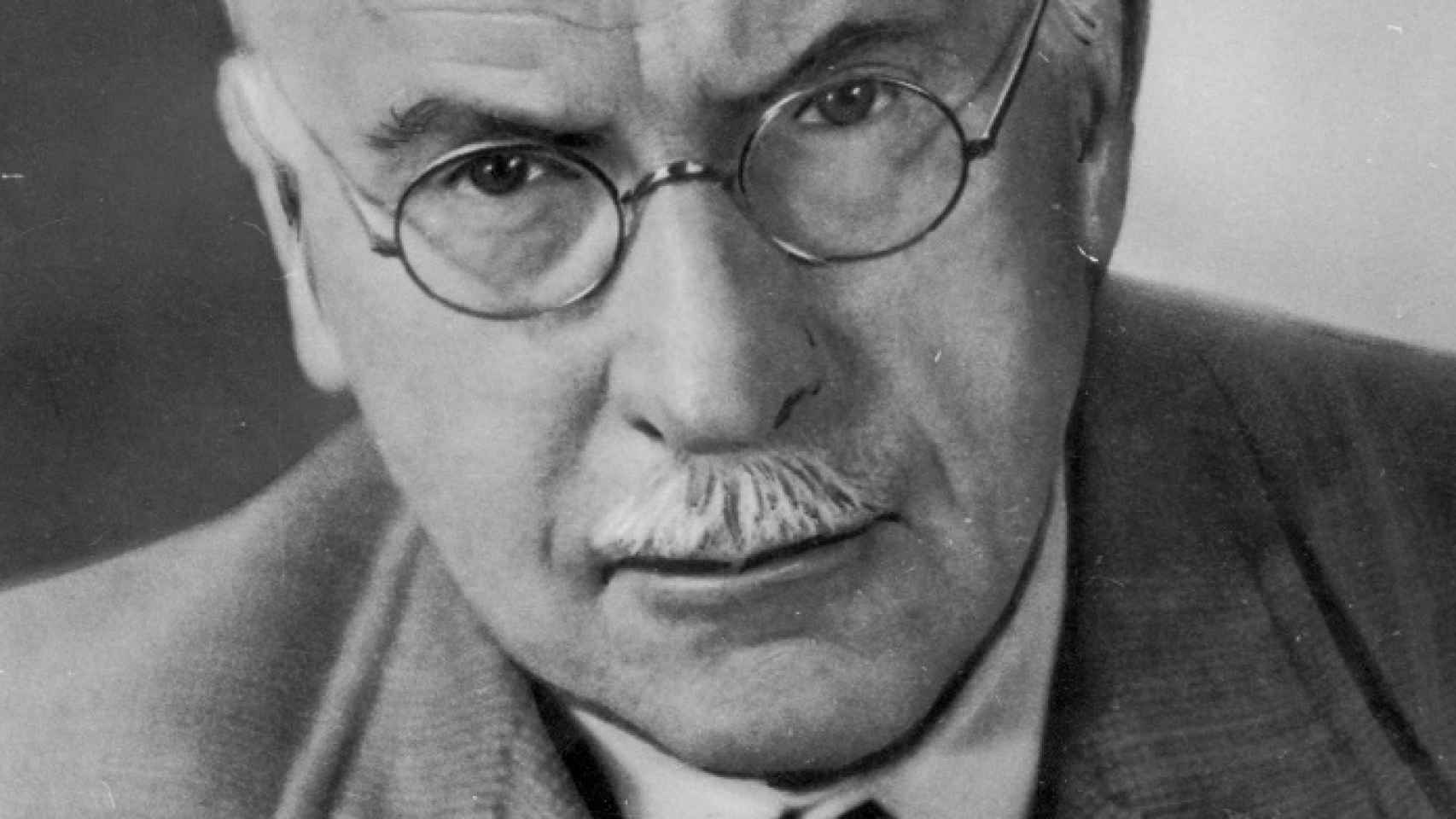

“Mi vida es la historia de la autorrealización de lo inconsciente. Todo cuanto está en el inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento, y la personalidad también quiere desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes y sentirse como un todo. Para exponer este proceso de evolución no puedo utilizar el lenguaje científico; pues yo no puedo experimentarme como problema científico. Lo que se es según la intuición interna y lo que el hombre parece ser subspecie aeternitatis se puede expresar sólo mediante un mito. El mito es más individual y expresa la vida con mayor exactitud que la ciencia. La ciencia trabaja con conceptos de término medio que son demasiado generales para dar cuenta de la diversidad subjetiva de una vida individual”. Así comienza la autobiografía de Carl Gustav Jung (1875-1961) –“el mito de mi vida”, según él–, Recuerdos, sueños, pensamientos, que la editorial Seix Barral acaba de recuperar.

No es sorprendente que cerebros entrenados en la racionalidad hayan compartido maneras, como la de Jung, de aproximarse a los sueños

Junto a Sigmund Freud (1856-1939), Jung es uno de los grandes nombres de los arcanos mundos del subconsciente, llámense bien psicología-psiquiatría o psicoanálisis. Unidos al principio por intereses comunes, sus caminos y enfoques terminaron difiriendo considerablemente. En la necrológica que dedicó a su antiguo “inspirador” (incluida en Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia, Trotta 1999), Jung calificó a Freud de “neurólogo (en el sentido estricto de esta palabra) y no dejó de serlo en ningún aspecto. En el campo de la filosofía carecía incluso de los conocimientos más elementales”. Es cierto, lo que Freud habría deseado es entender la psique humana y sus distintos trastornos en términos puramente fisiológicos, reducir lo mental a lo físico, en particular a los estados del cerebro y de los órganos de los sentidos; era, en este aspecto, un hombre de su tiempo: recordemos que la psicología de entonces estaba dominada por la denominada psicología fisiológica o experimental, con Wilhelm Wundt, Ernst Weber y Gustav Fechner como sus principales representantes.

De hecho, en 1895 Freud esbozó su visión de la mente basada en la fisiología en un manuscrito que posteriormente se llamaría Proyecto de una psicología científica, y que comenzaba con las siguientes palabras: “La finalidad de este proyecto es la de estructurar una psicología que sea una ciencia natural; es decir, representar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente determinados de partículas materiales especificables, dando así a esos procesos un carácter concreto e inequívoco”. Como sabemos, fracasó en tal empeño, que ni siquiera la neurociencia actual ha alcanzado, y es por esto que construyó un sistema conceptual sin anclaje en la tradición filosófica, como correctamente señalaba Jung, lo que no quiere decir que no influyese en la filosofía, o que sus supuestos se convirtieran en una de sus ramas. No es infrecuente, especialmente desde hace más de un siglo, que la filosofía se nutra de la ciencia, ya sea de sus logros o de sus aún inalcanzadas metas.

Uno de los puntos que ayudan a comprender las diferencias entre Freud y Jung se encuentra en las distintas maneras con que se enfrentaron al hecho religioso. Basta con comparar el Moisés y la religión monoteísta (1939) de Freud con la aproximación de Jung, en la que intervenía la alquimia, ese saber esotérico. En uno de sus ensayos, “Paracelso lapis-Cristo”, recogido en Psicología y alquimia (Trotta 2005), Jung escribía: “En sus pensamientos, el alquimista continúa, sin saberlo, la imitatio Christi y así llega a la conclusión de que la asimilación completa al Redentor capacita al asimilado para cumplir también en las profundidades del alma la obra de redención”.

No sorprenderá a quienes sigan estas páginas que dude de la justeza de semejantes ideas. Lo que no impide que comprenda la raíz de donde proceden, que no es otra que la complejidad del alma-cerebro de los humanos, de sus con frecuencia simbólicas manifestaciones a través, sobre todo, de los sueños. Pocas personas son ajenas a la permanente vida onírica que ocupa una parte considerable de nuestra existencia. No es sorprendente, por consiguiente, que incluso cerebros entrenados en la racionalidad de disciplinas como la física teórica hayan compartido maneras, como la de Jung, de aproximarse a los sueños. Uno de ellos, el más notorio que conozco, fue Wolfgang Pauli (1900-1958), una de las mentes más brillantes de las generaciones que produjeron la mecánica cuántica (recibió el Premio Nobel de Física en 1945 por el llamado “principio de exclusión” y entre sus propuestas se encuentra la de la existencia de una extremadamente elusiva partícula, el neutrino, que finalmente pudo ser detectada).

Hace años Alianza publicó un libro de Carl A. Meier, ya fuera de catálogo, que muestra la relación que se estableció entre ambos: Wolfgang Pauli y Carl G. Jung. Un intercambio epistolar, 1932-1958 (1996). Seguramente, detrás de la aparente sólida uniformidad de las biografías de científicos que dejaron huella en sus disciplinas existieron océanos azotados por tempestades, pero en general éstas no atravesaron las fronteras íntimas que ellos establecieron. Con Pauli fue diferente. Su física, que no conoció límites y en la que manifestó su genio a edad muy temprana –a los dieciocho años publicó el resumen más autorizado de la teoría de la relatividad general de Einstein–, compartió otros intereses entre los que sobresalían los cabarets y las mujeres, así como profundas depresiones. Fueron estas últimas, y el deseo de encontrar en sus sueños algún tipo de la racionalidad explicativa de la que era maestro en la física, las que le llevaron a Jung. Que resolviera así sus problemas es, por supuesto, otra cosa.