Ir con flores por la calle empezaba a estar peor visto que ir con un Kaláshnikov. "No seas antiguo", me dijo una florista hace tiempo, "pudiendo regalarle unos zapatos".

Porque en España somos así, de tirar piedras contra nuestro negocio, de dar opiniones que nadie ha pedido, oráculos de la desesperanza. No hablo ya de abrirle la puerta a una mujer, arrimar su silla cuando se sienta en un restaurante.

Menos de pagar la cuenta heteropatriarcalmente, como si ese gesto no hubiese otra forma de entenderlo más que como un insulto o como un guantazo.

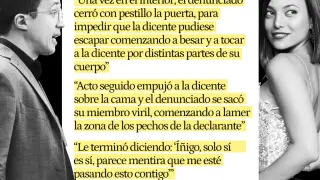

Errejón este miércoles en su última imagen pública.

Ser hombre, en España, empezaba a convertirse, según la izquierda y sus predicadores en las tertulias, en ser "un violador en potencia", que explicaba exaltada una desnortada hace meses en un debate en televisión. Como si ser hombre, no digamos si el tipo no votaba al PSOE, a Sumar o al extinto Podemos, tuviese más peligro que un botón nuclear por el mero hecho de que sus cromosomas fuesen XY.

Por eso Ada Colau en Barcelona quiso que los hombres se apuntasen a talleres para deconstruir su masculinidad, como si el término fuese peyorativo y hubiese que esconderlo bajo unas mallas de yoga, una bolsa de tela y muchos litros de té matcha que liberase todas las toxinas inherentes a la mitad de la población.

La educación ni la contemplamos.

Y así estaba el país, más preocupado de los potenciales violadores que de los que una chapuza legislativa sacó de la cárcel, porque eso también es muy español: estar muy preocupado de lo que pueda pasar mientras todo da al traste. "Pero podría ser peor".

O incluso podría gobernar otro que no fuese Pedro Sánchez y eso sí que no se puede consentir.

Ser hombre en España se estaba poniendo fatal hasta que anteayer todas las miradas cayeron sobre Errejón, aliado feminista de primera hora, verdugo de lo que era ser un caballero, tergiversador que quiso a hacer pasar al común de los hombres por un posible maltratador.

Sorpresa cuando le achacó la culpa al neoliberalismo, como si su falta de escrúpulos y de principios fuese un asunto económico.

Ahora, como Pablo Iglesias antes o Pedro Sánchez con Begoña, reclama la presunción de inocencia para sí. Aquella presunción de inocencia, pilar de nuestro sistema de derecho, que los populistas como él lanzaron por la ventana para llegar al poder.

No es cuestión de volver a la carta sin precios que se entregaba a las señoras, en medio de la luz melocotón del Ritz, que también podría ser, porque no hay cosa más ridícula que una pareja discutiendo por quién paga la cuenta al final de una comida en un restaurante.

Ahora queda claro que ser hombre se acercaba más a pagar la cuenta con gusto que a esta nueva masculinidad de Errejón.