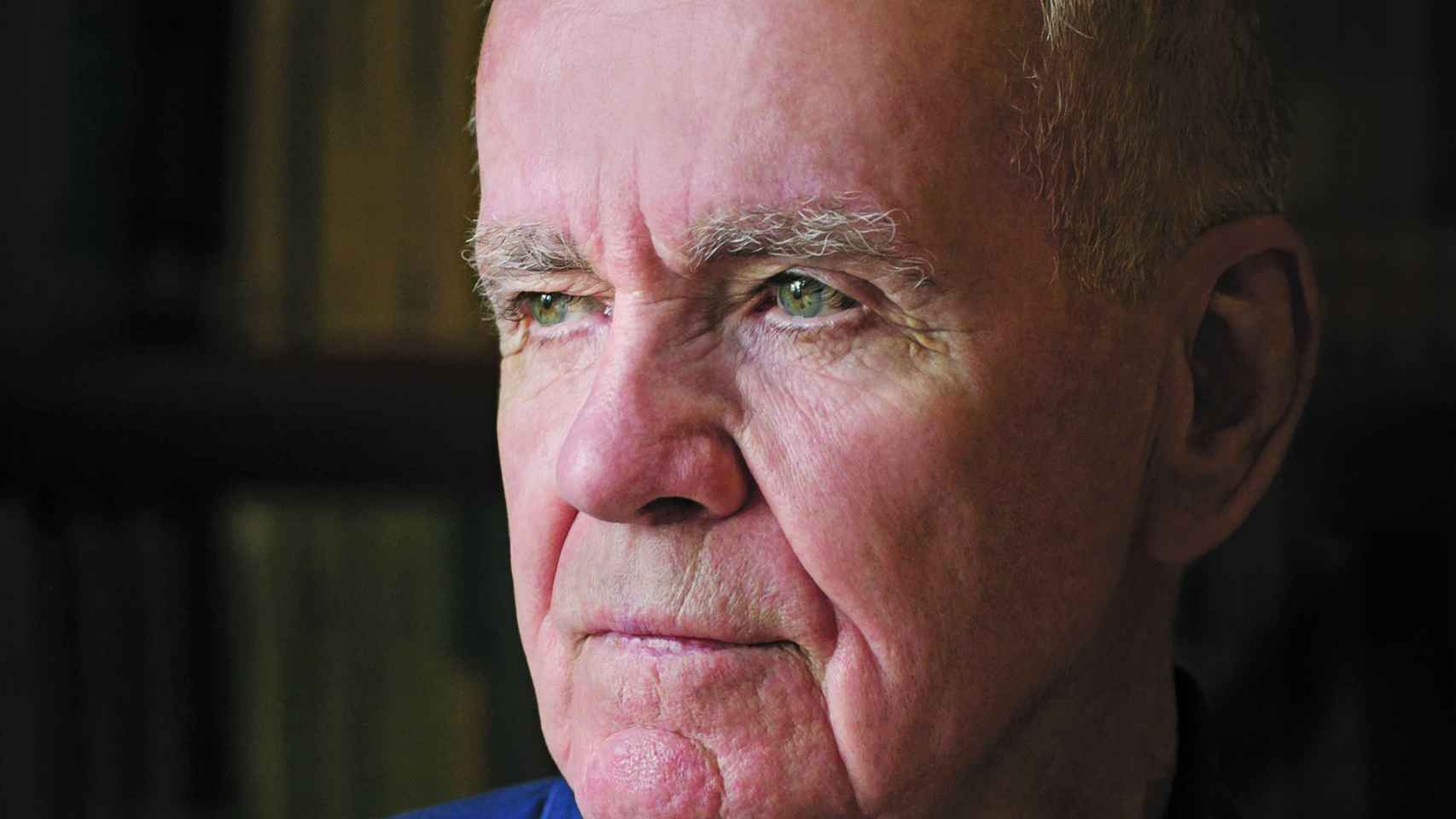

Las dos nuevas novelas de Cormac McCarthy (Providence, 1933), íntimamente conectadas entre sí, pueden ser fácilmente las que frustran con mayor empeño cualquier posibilidad de trascendencia de toda su obra. Casi nonagenario y ausente de la mesa de novedades durante tres lustros, McCarthy regresa exhibiendo un estilo particularmente sobrio, tanto que roza el desasimiento, y unos personajes desencantados que habitan un mundo agotado, inmune a cualquier intento de explicación plausible. No es extraño, pues, que semejante díptico se cierre con una persona que pide a otra que la coja de la mano porque eso es lo que toca hacer cuando se está esperando “el final de algo”.

Habrá que confiar en McCarthy cuando decide otorgar una autonomía plena a El pasajero y Stella Maris como obras diferentes, aunque para el lector resulte de lo más natural abordarlas en un solo volumen. El efecto de esta edición conjunta es que la segunda ilumina lateralmente ciertos aspectos tanto argumentales como morales de la primera. En cuanto a las tramas, puede que sean lo de menos (lo que no significa que no existan); me limitaré a explicar que cada libro está protagonizado por uno de los dos hijos de un científico brillante que en su momento estuvo íntimamente ligado a la producción de la bomba atómica que arrasó Hiroshima.

En El pasajero, ambientada en los 80, Bobby Western trabaja como buzo de rescate cuando descubre los restos de un avión caído bajo el mar. Pero se ciernen dudas desconcertantes en torno al hallazgo, secretos que desencadenarán una serie de amenazas más o menos misteriosas que el protagonista deberá tratar de comprender y eludir.

Stella Maris transcurre en 1972, en el interior del centro psiquiátrico en el que permanece internada Alicia Western, estudiante de matemáticas, diagnosticada de esquizofrenia y probable anorexia. Alicia recibe la visita diaria de seres imaginarios con quienes mantiene estupendas conversaciones. También recibe la visita periódica del doctor Cohen, con quien sostiene unas conversaciones a veces estupendas y otras veces extenuantes. Se trata de un texto dialogado que da vueltas en torno a la (im)posibilidad humana de dotarnos de una lectura sólida del mundo, de la vida y de la muerte.

(Nota mental: que el apellido de los personajes signifique “Occidente” quizás no sea la decisión más sutil del autor.)

El pasajero y Stella Maris no son Meridiano de sangre (esa orgía de sucesivas intensidades) ni La carretera (ese entretenimiento atroz), lo que no evita que me hayan interesado muchísimo. Rebosan inteligencia y la clase de atrevimiento que adoro encontrar en los libros tardíos de los grandes autores (en este sentido, ¡pero solo en este!, me recuerdan a los títulos más recientes de Coetzee; bueno, quizás también en un discreto toque a lo Beckett…), maestros dispuestos aún a subvertir expectativas y modelar el lenguaje.

Estas novelas rebosan inteligencia y el atrevimiento que adoro encontrar en los libros tardíos de los grandes autores

De hecho, voy a empezar hablando del estilo, que a menudo roza lo anticlimático, una frialdad algo distante frente a los conflictos que se plantean. Las descripciones de tipos y paisajes adelgazan hasta la irrelevancia. En cambio, el narrador se detiene en las herramientas, tecnologías y maniobras que intervienen en la narración, sin que lleguen a significar nada determinante: son “artefactos irreales como garantía de un mundo irreal”.

Por supuesto, vuelve a ser extraordinario el uso que McCarthy hace de los diálogos, muy abundantes y de una textura casi teatral. Los personajes frustran con sus réplicas el ánimo de su interlocutor, devanean, tratan de explicar(se) el mundo sin ningún éxito, puntualizan sobre el vacío. Hay alguna escena, como la visita a la choza de un perfecto borracho que responde al nombre de Borman, que se cuenta entre lo más tronchante, ágil y ácido que habremos leído este año: un toma y daca genial de ingenio norteamericano (¡esos zapatos de bolera!). Otras veces, las voces de los personajes resuenan como en sordina, levemente desencajadas.

A través de ese lenguaje, McCarthy desarticula cualquier intento de conferir un sentido pleno a la vida, salvo la pura certeza de que, en efecto, vivimos. Fijémonos en la abundancia de referencias culturales, ya sean literarias o científicas, que sin embargo no conducen absolutamente a ninguna respuesta sostenible. Las conversaciones en torno a la física cuántica y sus posibilidades especulativas son las más reveladoras de lo que digo: en última instancia, no son más que relatos, manotazos a ciegas. Un personaje lo resume así: “Lo que intenta la física es trazar un dibujo numérico del mundo. Yo no veo que eso explique realmente nada. No se puede ilustrar lo desconocido”.

McCarthy desarticula cualquier intento de conferir un sentido pleno a la vida, salvo la pura certeza de que, en efecto, vivimos

Este anciano McCarthy parece mucho más preocupado por el Absurdo que por el Bien y el Mal, más concernido por lo invertebrado de la experiencia humana que por el terror o el amor. Y quien dice “Absurdo”, dice La Muerte. Otra cita: “En definitiva no hay nada que saber ni nadie que pueda saberlo”.

Implacablemente, El pasajero ciega todos los conductos que la convención considera dadores de orden y estructura identitaria. La familia, por ejemplo, aparece como un auténtico Leviatán (y no es casual que Hobbes aparezca citado como una de las lecturas del protagonista en su mediterráneo destino final). Por cierto, que sobre este tema deja McCarthy una sentencia extraordinaria, particularmente válida para quienes practican el oficio de la escritura: “La finalidad de toda familia en sus vidas y sus muertes es crear al traidor que borrará por fin su historia para siempre”.

Luego está la historia del siglo XX, a la que aluden las referencias a Oppenheimer, al asesinato de Kennedy o a las conspiranoias tan típicas de la narrativa posmoderna norteamericana de la generación de McCarthy: un laberinto de pecados sin salida ni instrucciones. ¿Y qué decir de la lógica y de la compartimentación convencional entre lo real y lo irreal? Alicia Western, con amigos en ambos lados del binomio, no se las tomaría muy en serio. Por último, tampoco Dios se comporta como un asidero confiable.

Con El pasajero y Stella Maris, Cormac McCarthy solo deja una pregunta sin hacer explícita: ¿Y la narrativa puede dar sentido y estructura, o tampoco? Que no lo pregunte no significa que no responda, pues estas seiscientas páginas son un manifiesto en toda regla al respecto: No, no puede. Pero sí, sí debe persistir en intentarlo. Y McCarthy sigue siendo uno de los mejores en ello.