Charles Baudelaire (1821-1867) es tenido, con razón, por uno de los grandes modernos de la poesía, un iniciador de la modernidad con Las flores del mal, los Pequeños poemas en prosa o sus notas y escritos críticos como El pintor de la vida moderna, títulos capitales de la nueva literatura como Los paraísos artificiales, que llevaron a un crítico a decir que Baudelaire era “un nuevo escalofrío” en la literatura francesa…

¿Es esa la irreductibilidad a que alude el título del ensayo –originalmente publicado en 2014– del conocido profesor francobelga Antoine Compagnon (Bruselas, 1950)? Sí, pero no. Nuestro libro está en la línea inaugurada por el autor con Los Antimodernos en 2005 (traducción de 2007) cuyo subtítulo es imprescindible recordar: De Joseph de Maistre a Roland Barthes.

Pues si De Maistre es de antiguo reconocido como notable autor reaccionario, Barthes fue uno de los modernos del texto y la semiología, mediando el siglo XX. Compagnon, que tiene otros libros sobre el poeta, como Un verano con Baudelaire (2015), pinta minuciosamente, describe, analiza, todo lo que hizo de Baudelaire un claro antimoderno, notablemente su disgusto por hechos e inventos de la modernidad: su desprecio por el periodismo de gran tirada –como era La Presse–, su desdén por el daguerrotipo o la fotografía (pese a su sombreada amistad con el notable Felix Nadar), su horror ante la gran ciudad y las muchedumbres que la pueblan y –no es poco– su fastidio ante el alumbrado urbano con gas, que daba mucha más claridad. Bien que –digámoslo enseguida– nuestro Baudelaire no dejó de aprovecharse (o de intentarlo) de casi todas las novedades que le parecían mesocráticas y viles.

Baudelaire no dejó de aprovecharse de casi todas las novedades que le parecían mesocráticas y viles

Baudelaire ve vulgar “el baño de multitud” –metáfora entonces nueva– o la horrible “tiranía del rostro humano”, pero –como Poe– sabrá utilizar esos ingredientes en su arte. Eliot cifró casi todo Baudelaire (y su modernidad) en dos versos de Las flores del mal: “Hormigueante ciudad, ciudad llena de sueños, / donde el espectro asalta de día al viandante…”.

Esa nueva imagen es para el poeta espejo de la gran ciudad “inmunda” (Benjamin lo estudió) que le lleva a rimar “cité” con “atrocité”, ciudad-atrocidad. De modo semejante, la cámara oscura del fotógrafo y las largas sesiones de posado (“el suplicio del posado”) son sólo vulgaridad masiva, que –como si la foto sustrajera el alma– quitan al rostro matices.

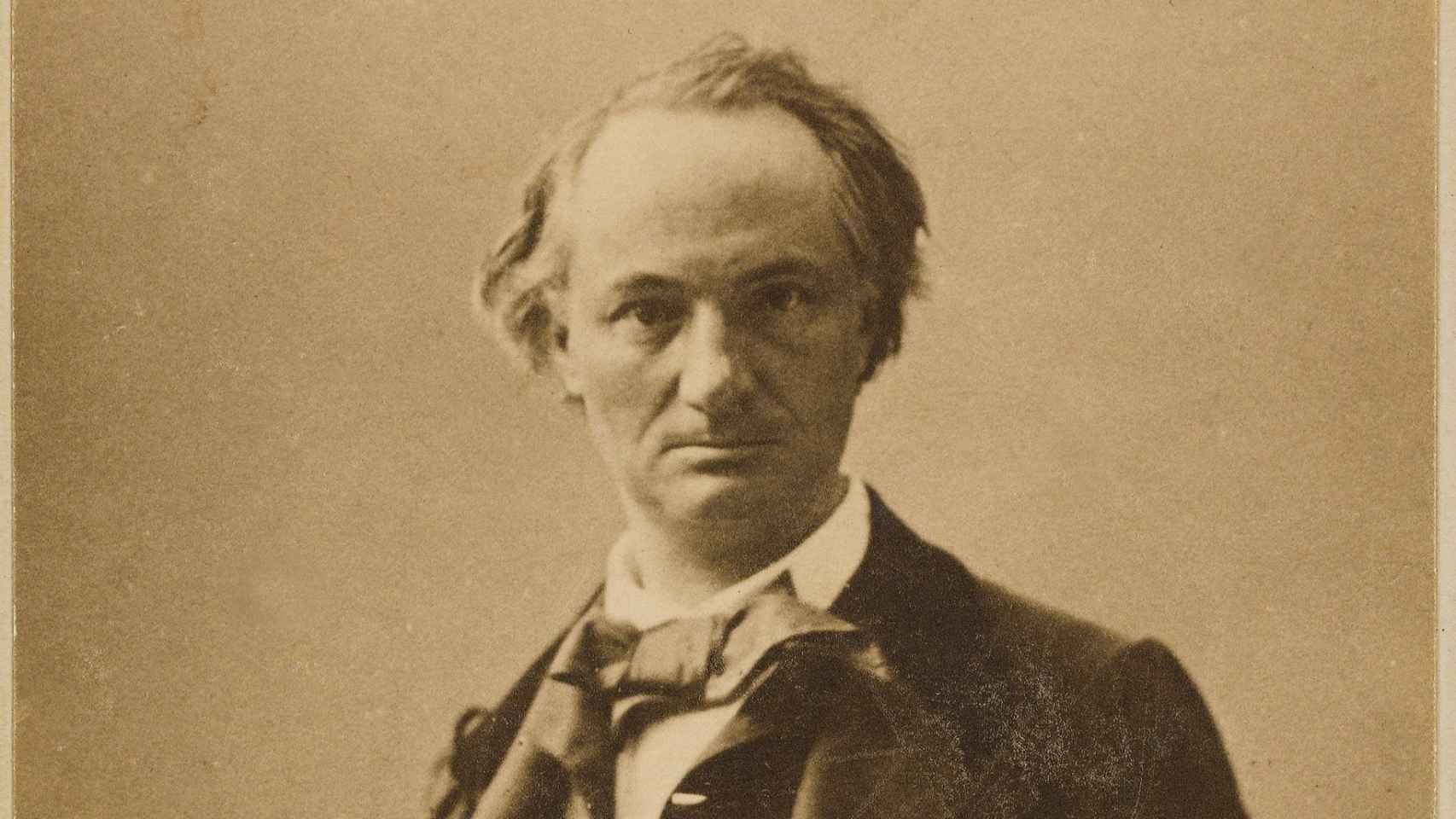

Pero como otros enemigos de la fotografía, Gautier o Flaubert entre ellos, posó para Nadar y para Carjat y debió decir, a la postre, que podían llegar a ser artistas. Se dice que Baudelaire posó con “inmortalidad melancólica”. Los grandes periódicos –se enfadó con directores y redactores– le parecían un nido de mediocres (incluso Arsène Houssaye, su viejo amigo de bohemia) pero quiso publicar sus nuevos poemas en prosa –lo más moderno del poeta– en el faldón donde iba el folletín en esos diarios.

Era por dinero –que siempre necesitó– pero no desdeñaba nuevos lectores, y aunque terminara rechazándolo, dedicó a Houssaye su Esplín de París que luego sería los Pequeños poemas en prosa. Y si la ciudad se hace “la gran barbarie iluminada por el gas”, su explosión es positiva y negativa, ilumina a las putas del cieno de las calles, pero él no las desdeñó.

El París del Baudelaire final es el de los tumultuosos grandes bulevares en construcción (que aborrece), el del gas, la fotografía y las vulgares multitudes, pero de todo ello –mal de masas que a veces subsiste– Baudelaire construye su arte nuevo, entre el desdén y el esplendor. Del libro de Antoine Compagnon se infiere que muchos grandes modernos brotan del odio a la modernidad, o de un desprecio que se torna análisis. Acierto sorprendente.