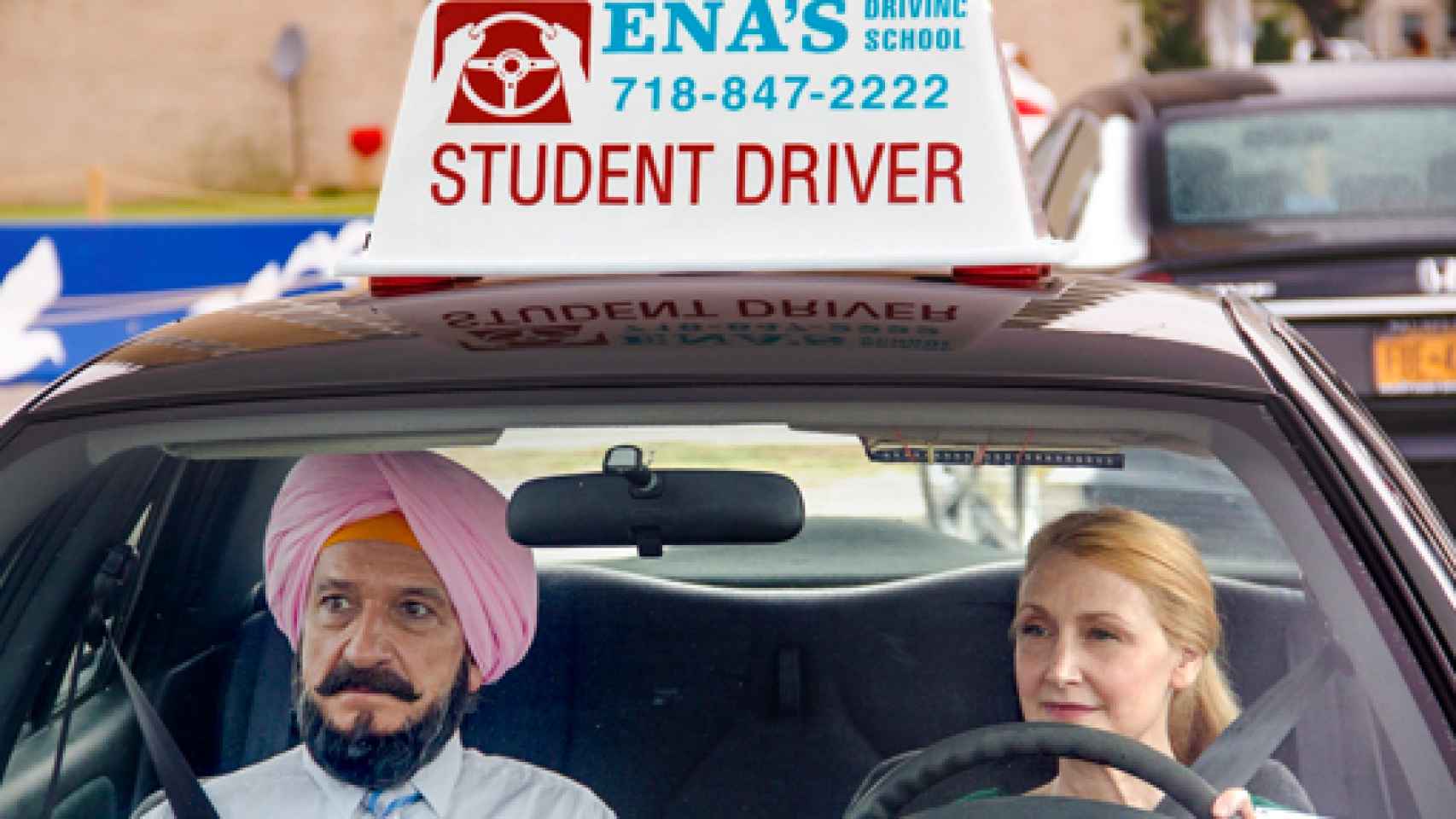

Fotograma de Aprendiendo a conducir, de Isabel Coixet

A Isabel Coixet le dieron muchos palos en Berlín, demasiados, con Nadie quiere la noche, su película antártica con Juliette Binoche y esta mañana se ha tomado la revancha con Aprendiendo a conducir, película rodada en Nueva York con actores americanos (nada menos que Patricia Clarkson y Ben Kingsley) con la que ya se llevó muchos aplausos cuando se estrenó en el festival de Toronto. Coixet, a quien le dan un premio honorífico, rueda bien y Aprendiendo a conducir es lo que pretende, una amable y dulce tragicomedia costumbrista sobre una crítica literaria traumatizada porque su esposo acaba de dejarla después de toda una vida y su relación con un conductor de taxis sij que la enseña a manejar un coche.Aprendiendo a conducir tiene todos los ingredientes del buenrrollismo ilustrado con esa señora madura y refinada que encuentra una pequeña vía de escape a su divorcio con su relación (amistosa pero quién sabe) con un señor indio de una clase mucho más baja. Le falta a la película algo de garra y por momentos uno tiene la impresión de que ya la ha visto. Pero hay sabiduría en la dirección de unos actores soberbios a los que Coixet saca buen partido y la cineasta sigue siendo una buena narradora con esa habilidad suya para cortar donde hay que cortar y darle a cada escena el tempo justo. Es cine "good feeling" y no en el mal sentido, es una película pequeña y simpática que puede conectar muy bien con el público y deja buen poso.

Es posible que uno pueda calibrar el riesgo artístico de una película en función de lo fácil que sea hacer una parodia de ella. Los artistas más ambiciosos se mueven en una línea en la que lo sublime y lo ridículo se decide a cada instante y como artista ambicioso que es (y faltan más artistas ambiciosos) el pequeño de los Trueba riza el rizo con esos filmes suyos tan "intelectuales" que a veces parecen una parodia sobre la nouvelle vague de Joaquín Reyes. Porque por momentos, su último filme, Los exiliados románticos, exhibido esta mañana en Málaga, parece una especie de celebración del día del orgullo hipster con esos personajes suyos tan malasañeros y tan leídos.

Fotograma de Los exiliados románticos, de David Trueba

El actor Daniel Guzmán ganó un Goya como cortometrajista y ha debutado en Málaga con una película notable, A cambio de nada, una especie de versión contemporánea y castiza de Los 400 golpes de Truffaut. Dice Guzmán que es una película autobiográfica y es precisamente esa implicación del director con lo que cuenta lo que traspasa la pantalla. En un mundo con demasiadas películas impersonales y "bien hechas", A cambio de nada es una película cálida en la que uno percibe en todo momento a un cineasta apasionado con lo que cuenta.

Fotograma de A cambio de nadaz, de Daniel Guzmán

Lo que cuenta es la huida de casa de un chaval de unos quince años, esa edad en la que uno es demasiado joven para ser un joven y demasiado mayor para ser un niño. Agobiado por el agrio divorcio de sus padres (mucha gente por desgracia podrá reconocerse en este personaje), el chaval huye y se ve involucrado en los problemas de un señor mayor que lo toma como protegido al tiempo que aprovecha de él para un oscuro negocio de motos. Abusa Guzmán de algunos de los tópicos ternuristas del cine español comercial de toda la vida y se echa en falta una dirección menos plana, pero corre sangre por las venas de A cambio de nada y uno no solo la ve con una sonrisa cómplice, también la recuerda.Quizá soy hombre de prejuicios pero voy a ver Techo y comida, debut de Juan Miguel del Castillo, con cierto pánico. Película de corte social con un pie en los Dardenne y otro en Ken Loach, los desastres del cine comprometido español han sido tantos y tan habituales que quizá hacen aún mejor un filme minúsculo y hermoso en el que el joven cineasta retrata con sensibilidad y sin imposturas el vía crucis de una joven (espléndida Natalia de Molina) que lucha sin recursos contra el paro con un hijo de seis años a cuestas temerosa de que la echen de su piso de alquiler y abocada a pequeñas ruindades como robar jabón de una vecina.

Castillo encuentra el tono exacto para contar su película, sin las coartadas de una frialdad glacial ni el exceso de sentimentalismo ni el subrayado indignado. Techo y comida se fija sobre todo en el rostro de esa protagonista tan bella y tan sufrida, una mujer buena en una situación imposible que sirve como metáfora de esos cientos de miles de personas a los que la crisis ha dejado sin nada. Hay muy buen cine en una película que merece el éxito.