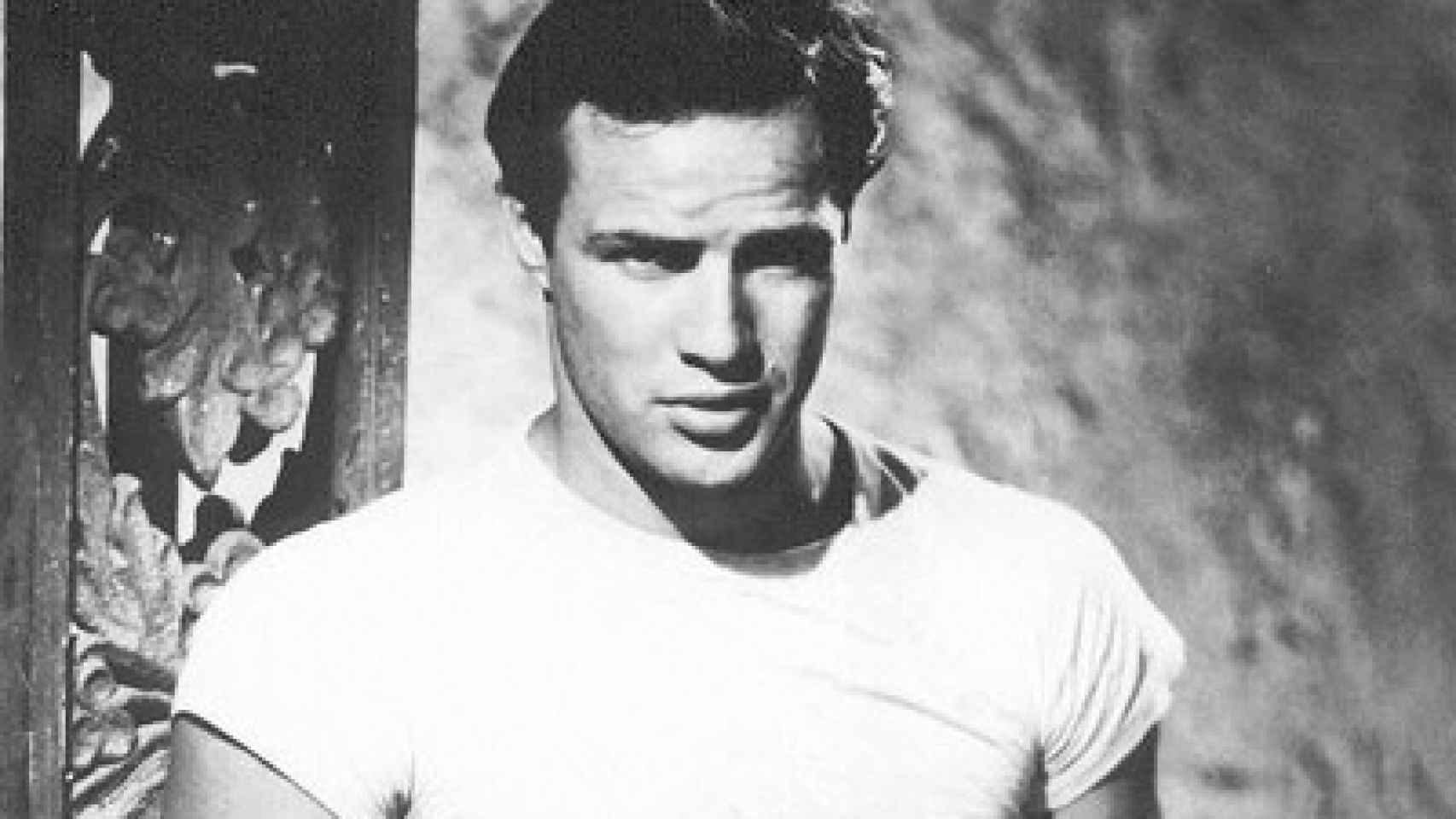

Hay algunas imágenes que marcan a fuego la historia del cine. El grito feroz de Stanley Kowalski a su esposa Stella, en Un tranvía llamado deseo, es uno de ellos. El monólogo de Marco Antonio frente a los romanos en Julio César, arte elocuente de la retórica pura, es otro. La muerte de Vito Corleone, solitario y agonizante en el patio trasero de su casa, al final de El padrino, se suma con grandeza a este recorrido. El monólogo de Paul ante el cadáver de su esposa en El último tango en París sube más aún el listón. La aparición casi fantasmagórica del coronel Kurtz en medio de la jungla, en el último tercio de Apocalypse Now, cierra el círculo.

Son cinco únicos momentos extraídos de una filmografía con más de cuarenta películas, pero ¿cuántos actores han podido dejar en tantas ocasiones una huella tan profunda sobre el devenir del cine mundial...? La pregunta quizás sea retórica, pero -Katharine Herpburn aparte- la verdad es que cuesta trabajo encontrar algún otro que no sea Marlon Brando. El problema consiste en que, mientras los contemplamos, Kowalski, Marco Antonio, Vito Corleone, Paul y Kurtz (figuras de un impacto gigantesco, de una personalidad inabarcable) se desvanecen ante nosotros mientras de su interior emerge el actor sin que ninguno de ellos deje de ser quien es.

Privilegio exclusivo de los verdaderamente grandes, sin duda, pero a la vez misterio insondable, milagro casi religioso que sucede en presente y ante nuestros ojos cada vez que volvemos a ver aquellas películas. La máscara se hace carne en cada uno de esos precisos instantes en los que el muchacho rebelde de Omaha, expulsado del ejército antes de estudiar a Stanislawski en el Actor’s Studio de Kazan y Strasberg, consigue -mucho antes de que Bertolucci se lo pidiera expresamente- no que el actor se transforme en el personaje, sino que éste se transforme en el intérprete.

Ese proceso de transfiguración dialéctica ocurre muy pocas veces, y es exclusivo de lo que Manny Farber llamaba "arte termita", cuyo rasgo peculiar es el de "avanzar devorando siempre sus propias fronteras" sin otro objeto que el de "fagocitar los confines inmediatos de su actividad y convertir dichos límites en el requisito de nuevos logros". No se trata tanto de que el actor se muestre dúctil y maleable, a fin de asumir personalidades diferentes, como de que termine por vampirizar a sus propias creaciones. Por eso Kowalski, Marco Antonio, Vito Corleone, Paul y Kurtz son máscara y carne al mismo tiempo, puro artificio y vísceras palpitantes.

No fueron sólo ellos, sin embargo, las únicas víctimas del actor-vampiro. El revolucionario Emiliano Zapata, el estibador Terry Malloy, el teniente de navío Fletcher Christian, el sheriff Calder, el Mayor Weldon Penderton, el aventurero inglés Sir William Walker y el asesino a sueldo Lee Clayton cayeron también bajo su despótica tiranía en títulos como Viva Zapata (Elia Kazan, 1952), La ley del silencio (Kazan, 1954), Rebelión a bordo (Lewis Milestone, 1962), La jauría humana (Arthur Penn, 1966), Reflejos en un ojo dorado (John Huston, 1967), Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969) y Missouri (Arthur Penn, 1976). Siete personajes a los que Brando robó impunemente, también, lo irreductible de su encarnadura física, con la que él mismo fue ahormando el icono mítico en el que acabaría por convertirse.

Quizás el itinerario de su filmografía no pueda registrar apenas ningún otro personaje capaz de estar a la altura de estos doce ya comentados. A pesar de que aquel aplicado estudiante del "Método" tuvo ocasión de trabajar igualmente con cineastas de la talla de Fred Zinneman (Hombres, 1950), Charles Chaplin (La condesa de Hong-Kong, 1967) o Sydney Lumet (Piel de serpiente, 1960), lo cierto es que no encontró ninguna otra criatura ficcional con la que pudiera medirse de igual a igual.

Prisionero al fin de su propia autovampirización, más incluso que de su mito cinéfilo, Brando desapareció realmente de las pantallas cuando los últimos fotogramas de Apocalypse Now daban paso a los títulos de crédito, poco después de que el aullido final de Kurtz ("¡El horror, el horror...!") se perdiera para siempre en el espesor de la jungla. Esto sucedía en 1979, cuando sólo había cumplido aún cincuenta y cinco años. Todo lo que vino después, incluida su intervención a las órdenes de Johnny Depp en The Brave (1997), ya no alcanzó a ser ni siquiera una pálida sombra de toda la luz y de todas las tinieblas que anteriormente había sido capaz de proyectar.

Se sabía a sí mismo ‘bigger than life’ y, quizás por eso, nunca pudo superar la cima alcanzada con aquellas interpretaciones. Desde octubre del año pasado sólo aspiraba a morir en paz y a descansar en el paraíso soñado, que para él fue siempre una isla de la Polinesia en el Pacífico Sur. Era consciente, ya entonces, de estar al final del camino, y por eso dejó instrucciones precisas para que, una vez incinerado, sus restos fueran trasladados a esa isla tahitiana de su propiedad, puesto que la idea de convertirse en una atracción turística dentro de un cementerio de Hollywood para celebridades le ofendía profundamente...

Genio y figura -siempre coherente- de quien, ya en 1972, al haber sido premiado con su segundo Oscar (el primero lo había recibido en 1954, por La ley del silencio), envió en su lugar a una mujer india, vestida con ropas tradicionales, para recoger la estatuilla como gesto de protesta para denunciar la forma en la que Hollywood trataba a los indios. Su vida privada, tumultuosa, siempre fuera de norma y finalmente trágica, acabaría por sumirle en el ostracismo durante los últimos veinticuatro años de su existencia, pero ni siquiera este último y oscuro cuarto de siglo ha sido suficiente para borrar de la memoria de nadie a Stanley Kowalski, Marco Antonio, Vito Corleone, Paul y Kurtz. él se ha ido, pero ellos se han quedado para siempre y vuelven a vivir cada vez que saltan de nuevo a la pantalla.

Filmografía esencial

Un tranvía llamado deseo (1951), de Elia Kazan.

Viva Zapata (1952), de Elia Kazan.

Julio César (1953), de Josep L. Mankiewicz.

Salvaje (1954), de Lazslo Benedek.

La ley del silencio (1954), de Elia Kazan.

Desireé (1954), de Henry Koster.

Ellos y ellas (1955), de de Josep L. Mankiewicz.

La casa de té de la luna de agosto (1956), de Daniel Mann.

Sayonara (1957), de Joshua Logan.

El baile de los malditos (1958), de Eduard Dmytryk.

Piel de serpiente (1959), de Sidney Lumet.

El rostro impenetrable (1961), de Marlon Brando.

Rebelión a bordo (1962), de Lewis Milestone.

Sierra prohibida (1966), de Sidney J. Furie.

La caza (1966), de Arthur Penn.

Una condesa en Hong-Kong (1967), de Charles Chaplin.

Reflejos de un ojo dorado (1967), de John Huston.

Queimada (1969), de Pontecorvo.

El padrino (1972), de Francis Ford Coppola.

El último tango en París (1972), de Bernardo Bertolucci.

Superman (1978), de Richard Donner.

Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola.

La isla del Dr. Moreau (1996), de John Frankenheimer.

The Score (2001), de Frank Oz y Robert de Niro.

Marlon Brando como Kowalski en 'Un tranvía llamado deseo' (1951), de Elia Kazan