De niño, viajaba todos los veranos al Mediterráneo. Partíamos de Madrid, cruzábamos la Mancha en un viejo tren que no parecía tener prisa y penetrábamos en el Levante hacia el atardecer. El paisaje apenas cambiaba: campos labrados, pequeñas huertas, algún pueblecito, baldíos de tierra amarilla. El tren no llegaba hasta la costa. Para completar el trayecto, había que subir a un taxi y viajar durante una hora por una carretera estrecha y llena de irregularidades. Los últimos minutos resultaban particularmente emocionantes por la expectativa de ver el mar, con ese azul que no se

encuentra en las ciudades. Un azul denso, profundo, cargado de historias.

El azul de Ulises y Eneas, con su fondo negro y sus velas blancas cabeceando en la línea del horizonte. El apartamento de mi familia estaba cerca del mar, pero no lo suficiente para escuchar el rumor de las olas. Sin embargo, yo las oía, quizás porque la mente no es un simple eco o un espejo, sino un caldero que mezcla lo real y lo imaginario.

La primera noche siempre era un duermevela tormentoso. Me despertaba una y otra vez sin tener muy claro dónde me encontraba o quién era realmente. Años más tarde, leyendo el inicio de Por el camino de Swann, descubrí que los cambios de escenario suelen provocar esas sensaciones. El sueño está ligado a la rutina y cualquier alteración lo perturba, produciendo confusión y sensaciones de irrealidad. Evocar el pasado es algo parecido.

Los cambios introducidos por los años vividos nos crean serias dudas sobre nuestra identidad y el lugar que ocupamos en el mundo. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Existe el yo o es una ficción? ¿Adónde nos ha llevado la vida? ¿Nos correspondía hacer algo o era suficiente subsistir? ¿Hemos cumplido nuestras expectativas o solo hemos acumulado vacíos y desengaños?

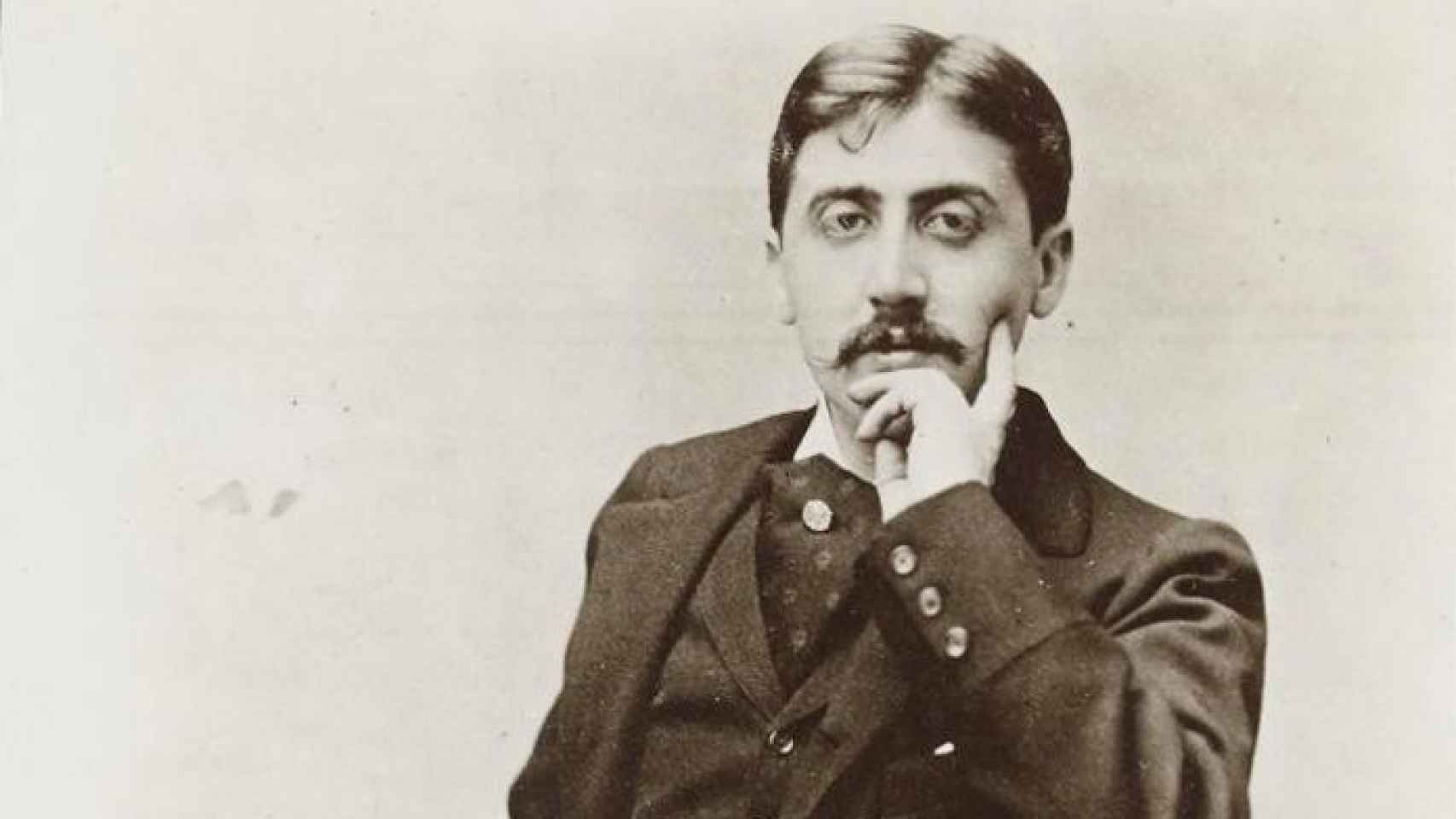

En busca del tiempo perdido, el monumental ciclo narrativo de Marcel Proust, intenta responder a estas preguntas mediante un descomunal ejercicio de anamnesis. Proust reviste su biografía de ficción para averiguar quién es realmente y si ha aprovechado o malgastado la vida. No oculta su temperamento neurótico, que le hace sufrir inmensamente. Cualquier gesto de indiferencia o desafecto lo coloca al borde de la desesperación. Hijo de una madre judía culta, refinada y cariñosa, con catorce años confiesa que nada le produce tanto dolor como estar separado de ella. El mundo le parece un lugar frío y hostil. El rechazo le inspira terror.

El simple hecho de que su madre olvide o le escatime el beso de buenas noches le hace sentirse abandonado. Quizás por ese motivo se mostrará siempre muy generoso con las propinas, recompensando incluso a los camareros que no le han atendido. Su ética es elemental e irrebatible: tratar con gentileza a los demás, no herir su sentimientos, mostrarse especialmente atento con los tímidos e inseguros.

El tono desengañado de las últimas páginas de 'El tiempo recobrado'

refleja la conciencia de un fracaso

La conciencia de su homosexualidad acentuará su sufrimiento interior. Sus

inclinaciones, por entonces perseguidas por la ley, lo sitúan entre los parias y los malditos. No ignora sus privilegios, pero sabe que son insuficientes para borrar esa mancha, agravada por su condición de judío. Proust es un inadaptado. Salvo un empleo de bibliotecario, que solo aceptó para agradar a su padre y que abandonó enseguida con el pretexto de que el polvo de los libros empeoraba su asma, jamás trabajó.

Las rentas familiares le permitieron vivir ociosamente, frecuentando los salones aristocráticos, lo cual hizo que adquiriera fama de frívolo y superficial. Su coche de caballos, un simón, se convirtió en un icono de la noche parisina. Nunca gozó de autoestima. Siempre se consideró perezoso, inconstante y pusilánime, lo cual no le impidió finalizar sus estudios universitarios de derecho, literatura y filosofía.

La vocación literaria de Proust despuntó muy temprano. En el liceo, ya escribía y a los veinticinco años publica primer libro, Los placeres y los días, una miscelánea de poemas en prosa, cuentos y retratos, que saca a la luz con dinero de su bolsillo. A pesar del prólogo de Anatole France, la obra pasó desapercibida y las escasas críticas fueron poco favorables. Más tarde se embarcó en una novela que jamás llegaría a publicar: Jean Santeuil. Con mil páginas, está muy lejos de la maestría alcanzada en la Recherche, pero sin duda contribuyó decisivamente a su madurez como escritor. Suele olvidarse que la escritura no es un don, sino un oficio que exige un largo período de aprendizaje.

Debilitado por el asma, Proust abandona la vida social y se retira al 102 del bulevar Haussmann en París, donde pasará quince años escribiendo de noche y durmiendo de día, según ha contado su criada Celeste Albaret. Allí se gestarán las cinco mil páginas de la Recherche. El resto es historia: el rechazo de André Gide, que descarta la publicación de Por el camino de Swann, el premio Gouncourt por A la sombra de las muchachas en flor, la muerte prematura por culpa de una neumonía, el entierro en el cementerio de Père-Lachaise, la publicación póstuma de las novelas que cierran el ciclo.

Con En busca del tiempo perdido, Proust resolvió los problemas sobre su identidad, si bien no está claro que fuera consciente de ello. Demostró que no era un snob y un indolente, sino un escritor que había cumplido sus metas, plasmando una obra que reflexionaba sobre el difícil equilibrio entre la conciencia, la memoria y la voluntad. Proust nos revela que necesitamos explorar el pasado para averiguar quiénes somos. Eso sí, el pasado no se revela a la conciencia de forma directa, sino mediante signos que activan el recuerdo.

Proust no es ingenuo. Sabe que no podemos recobrar el tiempo tal como fue. La memoria reelabora lo vivido, añadiendo, restando, modificando, deformando. La escritura está sometida a la elipsis, el olvido y la pérdida. El tiempo se desmigaja poco a poco y solo podemos rescatar fragmentos. El arte no puede salvarlo todo. Se limita a fundir el pasado con el presente, creando algo distinto.

Hace unas semanas, me reencontré en las redes sociales con un viejo amigo de la infancia. Al menos habían transcurrido treinta y cinco años desde nuestro último encuentro. No le habría conocido si me hubiera cruzado con él por la calle. Yo he cambiado físicamente, pero tal vez no tanto o eso creo. Nuestros recuerdos solo coincidían parcialmente. Yo no recordaba que mi amigo había escuchado por primera vez Sultans of Swing, de Dire Straits, en mi casa. Él había olvidado que hablamos sobre Luis Cernuda a orillas de la playa, fascinados por su poesía áspera y desgarrada.

La memoria no es un territorio ininterrumpido, sino un archipiélago con infinidad de islas incomunicadas. Las conexiones se establecen a posteriori y a veces son sumamente arbitrarias. El arte es el lenguaje que mejor permite reconstruir el pasado, pero no es un proceso objetivo. Proust sabía que sus recuerdos no eran fieles copias de sus años en Illiers, el pueblo de su padre, a unos veinticinco kilómetros de Chartres. O en Auteuil, cerca del Bois de Boulogne. El imaginario Combray, inspirado en Illiers, es una síntesis de memoria y ensoñación.

Se puede decir lo mismo de Balbec, fusión de lo real y lo imaginario. El tono desengañado de las últimas páginas de El tiempo recobrado refleja la conciencia de un fracaso. El tiempo es irrecuperable, los recuerdos son pálidos reflejos de lo que nos aconteció en el pasado, solo tenemos la certeza de que las cosas declinan y mueren. La literatura es la crónica de esa decadencia, de ese viaje hacia el no ser. Ni siquiera el arte perdura, pues el destino de todo es borrarse. ¿Qué nos queda entonces? La nostalgia, la melancolía, la evocación imperfecta, el instante de lucidez que precede a la oscuridad definitiva.

No sé cómo fueron realmente mis viajes desde Madrid hasta la costa levantina, pero recuerdo el asombro de cambiar de paisaje, de salir del laberinto de hormigón y asfalto para encontrarme con la infinitud del mar, siempre idéntico a sí mismo y siempre en perpetua renovación. Al pensar en el Mediterráneo, me viene a la mente algo que tal vez no pasó por la cabeza de Proust: la esperanza.

No le faltaban razones para vivir atormentado. Consideraba que la homosexualidad era un vicio. No se sentía vinculado a la tradición judía. Nunca conoció un amor sincero y perdurable. Con la muerte de su madre, su sensación de soledad se agudizó insoportablemente. Después de realizar como voluntario el servicio militar, intentó reengancharse, pero su salud no lo permitió.

Aunque en los salones elegantes celebraban su ingenio y su encanto personal, siempre lo consideraron un advenedizo. Solo la literatura le ofrecerá un asidero firme, un techo de palabras bajo el que cobijarse. Proust es consciente de la fragilidad de su refugio. El arte es una de las invenciones más prodigiosas, pero no puede salvar al mundo de su progresiva destrucción.

Hijo de su siglo, Proust cierra el horizonte, restringiéndolo a lo estrictamente material. Cien años después, esa perspectiva se ha generalizado, pero algunos no nos resignamos y miramos más allá. El narrador de En busca del tiempo perdido se apena profundamente al reparar en que la muerte lo separará de su abuela en un futuro no muy lejano. Al advertir su tristeza, la anciana le recuerda que –según Platón- las almas se reencuentran en otro mundo donde el tiempo ya no ejerce su terrible labor de destrucción.

Proust no habla de esperanza, pero la esperanza despunta en algunas esquinas de su obra, quizás porque vivir sin ella resulta inaceptable. Su gigantesca novela, lejos de desalentarnos, nos ayuda a pensar que el tiempo perdido y parcialmente recobrado quizás algún día será restaurado y preservado por una memoria infinita.