¿Cuántas vidas puede vivir un hombre? La fe y la política, dos pasiones con no pocas similitudes, muchas veces introducen una cesura radical en una biografía, transformando a un escéptico en un proselitista implacable. En su juventud, Cioran exaltó el nacionalsocialismo, creyendo que su credo épico y anticristiano despertaría la conciencia histórica de Rumanía, despojándola de su desidia ancestral. En su madurez, más desengañado que arrepentido, desplazó su fervor político al ámbito de lo metafísico, abrazando el nihilismo. Se puede decir que vivió dos vidas. En la primera, prevaleció la cólera; en la segunda, la melancolía.

León Tolstói no se conformó con dos vidas. Su peripecia vital incluyó tres identidades que se forjaron a base de negar con vehemencia la anterior. Durante su juventud fue un hedonista y, en ocasiones, un bárbaro. Jugaba, bebía, contraía deudas, cazaba, alardeaba de su insaciable apetito sexual. Nacido en el seno de una familia de la nobleza rural, perdió a su madre a los dos años y a su padre a los nueve. Fue un mal estudiante, pero leía a Voltaire y Rousseau. Quizás fantaseaba con ser un libertino.

Incapaz de hacer nada de provecho, se marchó a la Guerra de Crimea con su hermano Nikolái, teniente de artillería. No tardó en alistarse como suboficial. Pidió ser enviado a primera línea de fuego y, en su correspondencia, admitió sin problemas de conciencia que disfrutaba de la guerra. En esas fechas, ya escribía un diario y acariciaba la idea de ser escritor, pero su vocación era menos firme que su determinación de explorar todos los placeres de la vida, sin permitir que le estorbaran las objeciones morales.

Hay un retrato de esa época. Con el pelo corto, una especie de gabán de amplias solapas y un pañuelo anudado al cuello, posa sentado en una butaca señorial. Su faz, inequívocamente eslava, transmite dureza y cierto desprecio. La frente alta, los ojos pequeños y crueles, los labios finos y sensuales, la mandíbula afilada, las orejas grandes y casi en punta. Hay algo de Calibán en ese rostro. No se aprecia una pizca de ternura y sí una insoportable combinación de orgullo, insolencia y malicia. La pared desnuda que sirve de fondo evoca el cielo del perro semihundido de Goya, con su pavoroso aspecto de cieno vomitado por una deidad mitológica.

El sitio de Sebastopol, con sus 100.000 muertos, revela al joven León Tolstói la inhumanidad de la guerra. Aquella orgía de sangre y sufrimiento disipa su visión romántica de la violencia en el campo de batalla. Cuando regresa a San Petersburgo, ya no soporta la frivolidad de los salones, ni los excesos bohemios. Una perspectiva humanista ha acabado con la insensibilidad que salpicó su juventud de excesos. Siente deseos de retomar la vida campesina de su niñez. Vuelve a la hacienda familiar, Yásnaia Poliana, con la cabeza llena de ideas sobre reformas sociales y pedagógicas. Su vocación literaria ocupa el centro de su vida. Ya es un artista, con obras tan notables como los Relatos de Sebastopol, Infancia, Adolescencia, Juventud, La felicidad conyugal o Los cosacos.

No tardarán en llegar las obras maestras. Según George Steiner, Guerra y Paz y Ana Karenina lo sitúan a la altura de Shakespeare, Cervantes y Dante. Viaja por Europa y, tras presenciar una ejecución en París, promete no volver a servir a un gobierno. Identificado con el espíritu anarquista, considera que el orden social es injusto y pervierte al ser humano, estimulando sus pasiones más indignas. Regresa a Yásnaia Poliana con la determinación de emancipar a sus setecientas almas, pero el zar se le adelanta, aboliendo la servidumbre.

Hay una imagen de esa época donde posa otra vez sentado, pero ya no es el mismo hombre. Casado y con hijos (su prole llegará a los trece vástagos), su rostro ha perdido dureza. Se ha dejado crecer la barba. Con levita y las piernas cruzadas, ha dejado su chistera sobre una mesa baja cubierta con una tela de rayas. A su izquierda, hay una cortina. Parece un burgués, pero sobre todo es un literato. Sus ojos ya no son crueles, sino curiosos y casi indulgentes. Es el novelista que tanto seduce a Nabokov, el que ha asimilado la lección de Flaubert, según el cual el narrador omnisciente debe ser invisible.

Aunque a veces incurre en incongruencias temporales, sus novelas expresan una profunda comprensión del tiempo. No se limita a encadenar los años y las horas, con las licencias de un novelista. Capta esa duración que funde memoria y devenir, reflejando el espesor de la vida, su creatividad infinita y su indestructible continuidad, inapreciable para los que solo cuentan los minutos. No escribe para entretener, sino para comunicar su visión de las cosas. Apasionado y obsesivo, sus manuscritos revelan su elevada exigencia artística.

Diez años después de la imagen de artista burgués, acontece una crisis espiritual que transforma a Tolstói en un asceta y quizás un profeta. Empieza a pensar que la literatura es un lujo inútil. Aun así escribe dos novelas con un trasfondo moralista, La sonata a Kreutzer y Resurrección, y un cuento magistral, 'La muerte de Iván Illich', la historia de un burócrata que al llegar al final de su existencia descubre que sus sueños, parcialmente cumplidos, constituían una meta absurda. Toda su vida ha sido un trágico y ridículo error.

Atormentado por los errores de su juventud, cuando se dejaba arrastrar por la violencia y el frenesí sexual, Tolstói decide seguir un estricto ideal ético basado en el regreso al cristianismo primitivo. Elogia el pacifismo, la desobediencia civil no violenta, el vegetarianismo, la abstinencia sexual y el trabajo manual. Condena la propiedad privada y renuncia a sus derechos de autor. Escribe al zar Alejandro III para que conmute la pena de muerte de los asesinos de su padre, citando el mandato moral de Cristo: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian”. Se cartea con Gandhi, lee a Thoreau, estudia el Evangelio, escribe a favor del esperanto, fabrica y repara zapatos, abre una escuela para los hijos de sus trabajadores, empleando una pedagogía anarquista que excluye los exámenes, las lecciones magistrales y el principio de autoridad. El maestro no debe calificar ni reprobar, sino escuchar y acompañar. Se dedica escribir ensayos pedagógicos y religiosos. En El reino de Dios está en vosotros reivindica el mensaje evangélico original. Niega la existencia de los milagros y acusa a todas las iglesias de haber traicionado a Cristo. La iglesia ortodoxa lo excomulga y prohíbe a los fieles leer sus obras.

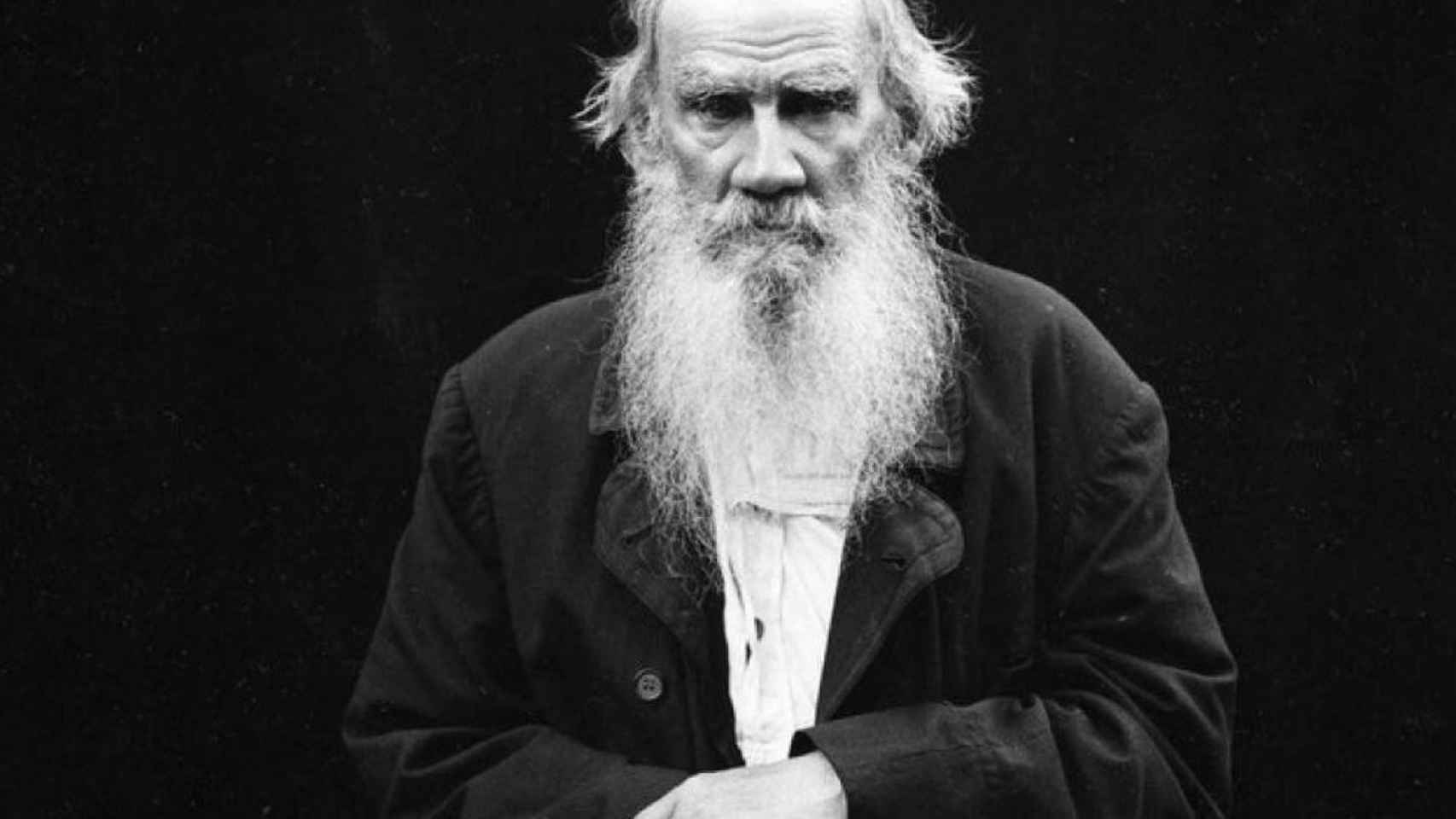

En una fotografía de 1908, con ochenta años, posa en los jardines de Yásnaia Poliana. Ya no queda nada del joven engreído y desdeñoso. Parece un campesino. Sentado en una humilde silla de enea, muy alejada del lujoso butacón en el que posó con veinte años, viste como un campesino: botas altas, pantalón de tela basta y pobre, amplio blusón azul. Se ha quedado parcialmente calvo y su larga barba es enteramente blanca. En sus ojos, ya no hay dureza, sino compasión e indulgencia. Es un asceta que sueña con la santidad.

Algunos atribuyen su transformación a un desarreglo neurótico, pero al observar sus facciones, que en este caso sí son el espejo del alma, no se aprecian los estragos de la locura, sino los signos de una fructífera aventura espiritual. Tolstói ha viajado hacia dentro, se ha desprendido de las pasiones más dañinas y ha adoptado el compromiso de vivir para los demás. Su deriva moral le aleja de las preocupaciones estrictamente literarias y, en cierto aspecto, lastra su pluma, pues se siente obligado a moralizar. Al margen de eso, su vejez se ha convertido en una inspiración para todos los que sueñan con cambiar el mundo pacíficamente.

Cuando en 1901 comienza a circular el rumor de que la Academia Sueca va a concederle el Nobel de Literatura, Tolstói se indigna y anuncia que repartirá el dinero entre los perseguidos políticos. Para muchos, es la conciencia de su tiempo, una voz que se alza contra las injusticias y los abusos. Creo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que ha adquirido la estatura de los profetas. Ya sabemos que los profetas concitan tanto fervor como odio y Tolstói no es una excepción. Algunos opinan que solo es un viejo chiflado, un juicio que aún pervive entre los cínicos y desencantados.

El último acto de la vida de Tolstói está a la altura de su ideal de sencillez y fraternidad. “Es una vergüenza y una bajeza el querer hacerse superior al prójimo”, escribe, abrumado por su fama y sus posesiones. Quiere ser un hombre anónimo, un simple trabajador. Se ha negado a instalar electricidad y agua corriente en Yásnaia Poliana. Siega y cuida sus manzanos, y desea desprenderse de su patrimonio, pues piensa que la riqueza provoca podredumbre moral. Su ética se condensa en una frase: “No hay regla moral más simple que la de hacer que los otros nos sirvan lo menos posible y que uno sirva a los demás cuanto más mejor”.

Su mujer, Sofía Behrs, se opone vehementemente a sus deseos de repartir sus bienes entre los pobres y Tolstói decide abandonar su hogar. Con un humilde equipaje compuesto de libros y manuscritos, se sube a un tren con un billete de tercera. Está enfermo, pero eso no le hace cambiar de planes. Sin embargo, el malestar físico le obliga a detenerse en la estación ferroviaria de Astápovo. Apenas puede respirar. No tarda en descubrirse su identidad e infinidad de personas se acercan para ayudarle o movidos por la curiosidad. Sus últimas palabras expresan su incomodidad por recibir tantas atenciones mientras millones de hombres sufren ante la indiferencia generalizada. Muere el 20 de noviembre de 1910. De acuerdo con sus disposiciones, será enterrado en un túmulo de hierba y tierra -sin cruces ni inscripciones- en el bosque de Stary Zakaz, en Yásnaia Poliana. Aunque las autoridades intentan impedirlo, su funeral se convierte en un acontecimiento multitudinario.

¿Quién era realmente Tolstói? ¿El hedonista, el artista o el asceta? Creo que los tres, pero de forma sucesiva, como una de esas muñecas rusas que se desmontan, mostrando cada vez una figura más pequeña. En su caso, hay que invertir la escala, pues Tolstói se hizo más grande cada vez. Su plenitud como escritor aconteció a medio camino, pero como ser humano alcanzó su momento más alto al final de su vida. Muchos le acusan de santurronería, sin disimular la irritación que les produce su última etapa. Esa indignación es comprensible, pues los seres humanos que logran el milagro de la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen ponen de manifiesto nuestra debilidad, algo que no se perdona fácilmente. Las tres vidas de Tolstói son un canto a la libertad. Nos enseñan que no estamos condenados a ser siempre la misma persona. Convertirnos en otro, romper con nuestro pasado, repudiar lo que fuimos, no es un gesto de incongruencia, sino una de las formas más inteligentes de no quedar atrapados en el barro de nuestras equivocaciones.