El Cultural

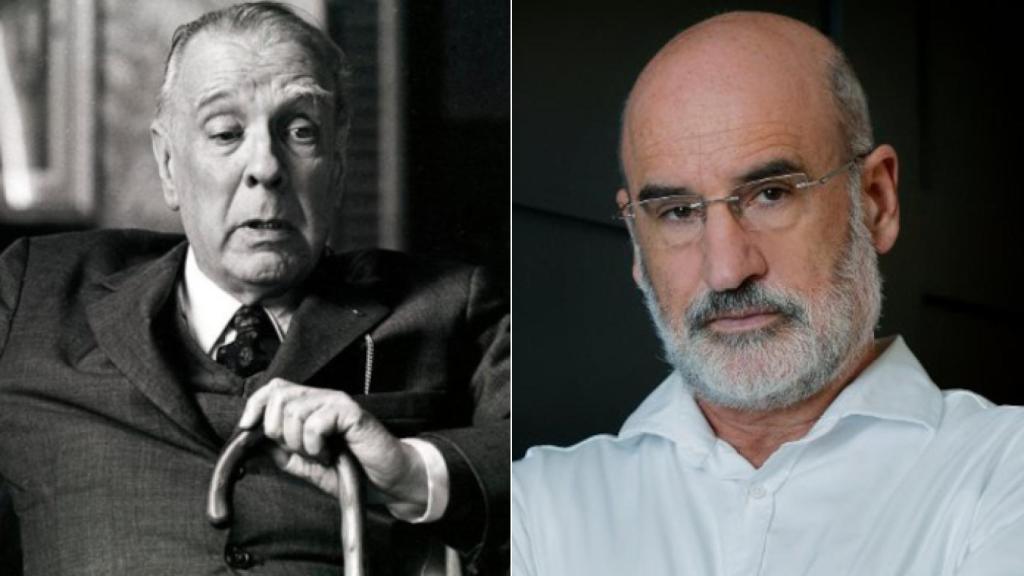

Borges y Aramburu: encuentro en Hannover

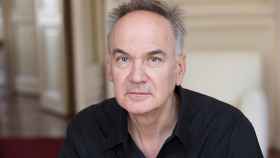

Rafael Narbona reconstruye la conversación que Fernando Aramburu tuvo con Borges en el bosque de Eilenriede, Hannover

1

Debo a Fernando Aramburu una indulgencia inmerecida. Siempre ha sido benevolente con mis artículos y jamás ha cuestionado la veracidad de lo que relato. Cuando hace tiempo leyó que me había encontrado en Ávila con Jorge Luis Borges –o, al menos, con un anciano caballero argentino que se parecía extraordinariamente a él-, lejos de cuestionar el insólito acontecimiento, decidió subirse a un avión y probar fortuna, como esos segundones que en siglos pasados se embarcaban en frágiles carabelas para cruzar el incierto océano, buscando la gloria en las Indias. Su propósito era más modesto: hablar con Borges sobre la felicidad. En su poema 'Los justos', celebra la existencia, manifestando su gratitud hacia las personas que convierten el mundo en un lugar hermoso y grato. Aramburu se subió al avión con un ejemplar de La cifra, el libro donde aparece el poema, fantaseando con una larga conversación sobre la dicha de existir con el “padre y maestro mágico” de nuestras letras. Las enciclopedias aseguran que Borges murió en Ginebra en 1986, pero la muerte solo es una hipérbole que dramatiza innecesariamente una ausencia. Nadie se marcha del todo, especialmente un escritor que ha poblado nuestros sueños de tigres, laberintos y runas.

Durante el vuelo, Aramburu releyó algunos de los poemas de La cifra. Mientras recorría los versos, pensó que la poesía de Borges no incitaba al canto, sino a la elocuencia, a pesar de utilizar formas métricas regulares. Muchos contenían una lección moral que aparecía como corolario de una prolija enumeración. Imágenes y conceptos coexistían en un tono sosegado. Jamás se incurría en la ruindad de denigrar la vida. Sin solemnidad, sin efectismo, sin grandilocuencia, Borges parece asumir la responsabilidad de custodiar la herencia verbal del pasado. Su sentido del pudor le impide convertir la desgracia en un tema literario. Su visión de la existencia se corresponde con la de los estoicos: ama todo lo que ha acontecido, hasta lo trágico, no por fascinación morbosa, sino porque entiende que todo lo vivido conduce hasta el presente, explicando lo que somos.

Gracias a Borges, el viaje hasta España resultó inusualmente breve. Aramburu corroboró que, con un libro en las manos, el tiempo deja de ser una medida objetiva para convertirse en duración, vivencia, prodigio. En Madrid, subió a un autobús y continuó el viaje hasta Ávila. Continuó leyendo a Borges. Sus intuiciones y golpes de clarividencia le hicieron plantearse si el verdadero origen de la vida no era la biología, sino la imaginación. Dios es el Poeta Supremo, el artífice de esos sueños donde nosotros solo somos una sombra a punto de desvanecerse. Cuando llegó a su destino, Aramburu caminó hasta la Plaza de Santa Teresa. Corría el mes de julio y hacía bastante calor. Protegido del sol con un sombrero panamá adornado con una banda negra y unas gafas de sol parecidas a las que empleaba John Lennon, se detuvo ante el Mercado Grande de Rafael Moneo, un cubo con aspecto de edificio estalinista. Al instante, surgió una sombra que se situó a su lado, invadiendo esa distancia de cortesía que tanto cuidan los ingleses. Hablo, claro, de otra época, menos aciaga que la nuestra, cuando aún era posible acercarse a otra persona sin miedo y no había que ocultar el rostro, escamoteando una parte de nuestra identidad. La pandemia, una nueva peste que hace pensar en dramático ocaso de Atenas, ha sembrado la realidad de paradojas e incógnitas. ¿Quién sabe si identificaremos en un futuro cercano a los que hoy solo conocemos por la mitad de la cara? Pienso en ese rey leproso del que habla Borges en uno de sus cuentos, aterrorizado por la posibilidad de que descubran su carne putrefacta, si el azar hace caer el velo que preserva el secreto. No hay nada más expresivo que una mirada, pero si no se conjunta con los labios, las mejillas y el mentón puede adquirir una connotación inquietante. Con la pandemia, muchos hemos experimentado la sensación de que la realidad se ha teñido de hostilidad y espanto.

-¿Qué le parece? –preguntó el desconocido, con la voz destemplada.

-Por su tono, presumo que no le gusta demasiado.

-Me parece tan horrible como las ruinas de Chernóbil.

-¿No exagera un poco?

Aramburu no obtuvo una respuesta, pues el desconocido se escabulló tan inesperadamente como había aparecido. Sin saber muy bien adónde dirigirse, paseó por la plaza. Comprobó con agrado que una librería exhibía en el escaparate un ejemplar de Ávidas pretensiones, no muy lejos de varios libros de Borges. Le pareció una buena señal. Un grupo de carmelitas descalzas le obligó a moverse, pues obstruía su camino. Arqueó las cejas sorprendido, preguntándose cómo podían soportar el hábito con una temperatura que superaba los treinta y cinco grados. Acarició a un perro que se acercó a husmear sus piernas y respondió en inglés a unos turistas que le preguntaban por el Museo de Santa Teresa. Caminó por la penumbra de los soportales, esperando que en cualquier momento Borges saliera a su paso, pero no se produjo el anhelado encuentro. Decepcionado, se sentó en una terraza y pidió una horchata. Pensó que le hubiera gustado hablar con Borges de técnicas narrativas, jardines, música, etimologías, ajedrez, tercetos encadenados y La Hispaniola, el barco donde John Long Silver y Jim Hawkins tejen una de las amistades más memorables de la historia de la literatura. Se preguntó si Borges amaba tanto a Stevenson porque había dejado escapar a Silver, evitando la ignominia de la horca. Al igual que el argentino, el escocés de mirada febril y palidez espectral profesaba la pasión de la amistad. No importa que un amigo sea un pirata. Entregarlo a la justicia constituye una infamia. Pensó en su entrañable amigo Zoki, un hombre ético y pacífico que habría actuado igual que Stevenson. Alérgico a la violencia, jamás habría consentido que Silver acabara sus días en el cadalso, colgando de una horripilante soga.

Conoció a Francisco Javier Irazoki en 1978, poco después de leer su poema 'Habitación 306' en el número cinco de la revisa Kantil. Le sorprendió por su calor humano e intensidad. El poema desprendía dolor, un dolor profundo y nada afectado. Escribió al autor, un desconocido de veintitrés años que vivía en Lesaka. Comenzó así una amistad que se ha extendido a lo largo de las décadas, fortaleciéndose con el paso del tiempo. Mediante las cartas intercambiadas, Aramburu descubrió que la habitación 306 no era una figura literaria, sino el lugar donde había fallecido Nica, hermana del poeta. Con solo veinticinco años, la muerte se había cobrado su vida por culpa de una hidatidosis. Hijo de un campesino navarro, Zoki creció en un caserío donde se hablaba euskera. Su hermana Nica fue quien le enseñó el castellano y le guió en sus primeras lecturas, estimulando su vocación poética. Al leer el poema de Zoki, Aramburu pensó que la muerte es irreversible, pero no invencible. Que treinta años después de la prematura desaparición de Nica se siguiera hablando de ella, revelaba que las palabras quizás no resucitaban, pero sí actuaban como brasas que mantenían viva la memoria de los seres amados. La muerte parece extender un “certificado de irrealidad”, pero no es capaz de deshabitar los días compartidos, ni de borrar las complicidades entre dos corazones que han latido al unísono, mientras leían un poema o escuchaban el sonido de la lluvia. Aramburu pensó otra vez en la muerte de Borges. Tal vez no estaba en Ávila, pero seguía vivo, muy vivo. No había viajado en balde. Ningún viaje es una pérdida de tiempo. Aunque no encuentres lo que buscas, incorporas a tu memoria recuerdos que ensanchan tu comprensión de la vida.

Se levantó, pagó la horchata y se dirigió a la parada de autobús, pensando que la felicidad es una experiencia muy sencilla. Solo requiere algo de sol, un buen libro y el recuerdo nostálgico de un ser querido. Antes de subirse al autobús se entrevistó brevemente con su amigo Juan Martínez de las Rivas, que acudió a despedirlo tras ser informado días antes de la visita de su antiguo compañero del grupo CLOC. Inevitablemente, hablaron de Borges:

-¿Crees que fue un hombre feliz? –preguntó Aramburu.

-Al parecer, no tuvo mucha suerte en lo sentimental, pero siempre pensó que tenemos la obligación de ser felices. Fue su imperativo ético y estético. No se dedicó a deplorar presuntos paraísos perdidos, sino a coleccionar asombros.

-Como nuestro amigo Zoki.

-Exacto. Todos los que escribimos somos coleccionistas de asombros. En ese terreno, Borges fue un maestro insuperable. No pudo ser desdichado. Quizás sufrió por algún desengaño o fracaso, pero un hombre que es capaz de emocionarse con la flor de Coleridge, la noche de Islandia y las visiones de Dante no ha vivido en un infortunio perpetuo.

Mientras se alejaba de Ávila, Aramburu observó que con el atardecer las murallas adquirían una tonalidad azulada que evocaba un campo de lilas.

2

Aramburu suele pasear a su perrita Luna, un bichón habanero, por el bosque de Eilenriede, situado en la parte oriental de Hannover, la ciudad sin rascacielos. Con más de seiscientos años de antigüedad, es más grande que el Hyde Park londinense, el bosque de Bolonia y el Central Park de Nueva York. La presencia humana no ha logrado desalojar a los ciervos, zorros, liebres, martas y murciélagos que deambulan por los senderos y los claros. Sus altos árboles propagan una penumbra esmeralda salpicada de claridad, puntos dorados que chispean entre las hojas y que podrían confundirse con monedas de oro que llovieran suavemente sobre una cúpula vegetal con aire de viejo templo pagano.

Luna suele correr, buscando alguna liebre a la que perseguir, pero en otras ocasiones prefiere pasear tranquilamente, husmeando cada rincón. Aramburu la observa con ternura, experimentando esa sensación de paternidad que solo comprenden los que han convivido con un perro y conocen el estrecho vínculo que se forja con esas criaturas, tan dependientes de los humanos como un recién nacido. Frustrado por no haberse topado con Borges en Ávila, Aramburu caminaba con un ejemplar de El libro de arena bajo el brazo. Con la mirada fija en el suelo, no reparó en que Luna se acercaba a un anciano sentado en un banco, meneando la cola con alegría, casi como si se encontrara con un conocido.

-Luna, por favor, no molestes –dijo el escritor vasco, acercándose al desconocido.

-No molesta –contestó una voz en perfecto alemán, pero con acento argentino-. Soy más aficionado a los gatos, pero los perros siempre me han caído simpáticos. Tuve un hermoso gato blanco llamado Beppo. Jugaba con mis cordones y dormía en mi regazo. En una ocasión se miró en un espejo y se quedó perplejo. Quizás pensó que era otro gato, un rival que le disputaba su espacio, pero yo creo que, después de un rato, se dio cuenta de que veía a ese otro que habita en nuestro interior. Todos tenemos un doble, pero necesitamos objetivarlo, desdoblarlo, para captar su existencia. Cuando me miro a un espejo, pienso que soy el sueño de otro hombre. ¿No le sucede a usted?

Estupefacto, Aramburu no supo qué contestar. No cabía ninguna duda. Era Borges y se había encontrado con él a pocos metros de su casa. A veces, viajamos hasta un lugar remoto buscando algo, sin comprender que está pegado a nosotros. Necesitamos distanciarnos para divisarlo. Quizás es lo que le había sucedido a él. Se había desplazado hasta Ávila para reunirse con Borges, pero el argentino tal vez llevaba varias décadas vagando por Eilenriede, un bosque que bien podría ser el escenario de un mito escandinavo. No descartó que Borges gozara del don de la ubicuidad, pues era lo más parecido a un dios que su imaginación toleraba, siempre reacia a las ensoñaciones irracionales.

-No ha sido justo con los gatos, amigo Aramburu –dijo el anciano, cambiando al idioma español con una sonrisa-. Nadie cree que los gatos son buenos compañeros, pero lo son. Cuando me acostaba en mi apartamento de Buenos Aires, Beppo se tumbaba a mi lado. Solemnemente, como si fuera un dios que me protegiera. Los perros son nobles y transparentes. Es imposible no simpatizar con ellos, pero siempre preferí el enigma que suponen los gatos. ¿Me permite que le recite unos versos?

Aramburu asintió, cruzando los brazos para mejorar su concentración.

Con una voz lenta y morosa, el anciano recitó:

“Más remoto que el Ganges y el poniente,

tuya es la soledad, tuyo el secreto.

Tu lomo condesciende a la morosa

caricia de mi mano. Has admitido,

desde esa eternidad que ya es olvido,

el amor de la mano recelosa.

En otro tiempo estás. Eres el dueño

de un ámbito cerrado como un sueño”.

-“A un gato” –apostilló Aramburu-. Un poema de El oro de los tigres.

-¿Le gusta? Algunos han cuestionado el valor de estos versos y otros similares. ¿No ha pensado nunca que los gatos son pequeños tigres que consienten nuestra presencia, casi dioses que se han puesto a nuestro alcance?

-A mí sí me gusta su poesía. 'Los justos' es uno de mis poemas favoritos.

-No me confunda con Borges. Yo soy el otro. ¿No ha leído el primer cuento de El libro de arena? Se titula así: 'El otro'.

-Sí, claro, pero no entiendo qué quiere decir.

-¿Nunca se ha preguntado qué es eso que llamamos identidad? El concepto de persona lo inventaron los griegos, pero persona significa máscara. ¿No le parece una paradoja? Ya entonces advirtieron que la idea de un yo es una impostura. Convertimos un haz de vivencias y emociones en una ficticia unidad, excluyendo todas las paradojas y disonancias. Es una operación fraudulenta. El yo siempre incluye una escisión, un desdoblamiento. ¿Borges? ¿Quién es Borges? ¿El joven ultraísta que exploraba las posibilidades de un ingenio irreverente? ¿El hombre maduro que escribió poemas no muy celebrados y cuentos fantásticos? ¿El anciano que se ha cobijado en esta dulce penumbra germánica, nostálgico de los mitos que postergó la mitología judeocristiana? El hombre de ayer no es el hombre de mañana y, menos aún, el hombre que ha traspasado el umbral de la muerte, ese hecho tan insignificante contra el que inventamos toda clase de ficciones.

-Pero usted está… vivo.

-Sí, claro. ¿Acaso no me ve y escucha? La muerte es la continuación de la vida por otros medios. Todos somos Lázaro, el amigo del curandero de Nazaret. Dormimos hasta que unas palabras nos despiertan. A mí me despertaron unos versos de Whitman:

“¿Qué hay de bueno en todo esto?”

Y la respuesta:

“Que estás aquí, que existen la vida y la identidad,

Que prosigue el poderoso drama y que quizás

Tú contribuyes a él con tu rima”.

Con un salto felino, Luna se subió al banco donde se había sentado el anciano. Después, apoyó la cabeza en sus rodillas:

-Este perro tiene algo de gato. Me gusta. ¿Cómo se llama?

-Luna.

-Buen nombre. Es uno de los temas universales de la poesía. ¿Qué sería del hombre sin la luna? Sin ella, la historia de la literatura no habría sido tan asombrosa.

-Fui hasta Ávila para hablar con usted. Me dijeron que le habían visto allí.

-¿A mí?

-A Borges.

-Ah, al otro. ¿Qué quería preguntarle?

-Quería preguntarle por la felicidad. Casi todos los escritores suelen ser pesimistas, pero usted celebra la vida. Es fantástico.

-No soy el único, pero es cierto que escasean los ejemplos. Whitman se impuso la tarea de ser feliz, quizás porque era desdichado. En cambio, Jorge Guillén parece sincero. Exalta la hora presente, el momento actual. Sabemos tan poco de la felicidad. Yo me he encontrado con ella al doblar una esquina. De repente. Sin saber por qué me he sentido súbita y misteriosamente feliz.

-En 'Los justos', escoge como ejemplo de felicidad a personas sin relevancia social. Ninguna destaca por su riqueza, ni por su poder, ni por su talento. Dice que todos salvan el mundo con sus actos sencillos y humildes: cultivar un jardín, escuchar música, estudiar una etimología, jugar al ajedrez, acariciar a un animal dormido, componer la tipografía de una página, tornear una cerámica, leer poesía, disculpar un agravio, leer a Stevenson, preferir que los otros tengan razón. Son actos pacíficos, exentos de malicia. No implican ningún daño o destrucción.

-¿No está de acuerdo?

-Claro que sí.

-La vida no deja de regalarnos cosas. Todo es un don. El mar, los astros, la sombra de una corza que se adentra en la espesura, el infinito suspendido sobre nuestras cabezas. Seguro que se le ocurren otros ejemplos.

-Por supuesto. Contemplar los cerezos floridos, una puesta de sol, una montaña nevada.

-Veo que le da importancia a lo esencial. Eso le convierte en un hombre rico.

-Pienso que es ingrato vituperar la vida. Aún peor, injusto.

-Es usted un sabio. No creo que yo pueda aportarle nada.

-Se equivoca. Sus poemas, sus cuentos, sus ensayos. Todo lo que ha escrito me ha proporcionado muchos momentos de felicidad.

-Habla otra vez del otro. No insistamos en ese tema.

Luna se había dormido sobre las rodillas del anciano.

-Es una hermosa perrita.

-Mi alma fuera de mí.

-Una bonita definición. Lamento despertar a su alma, pero tengo que marcharme. Está atardeciendo.

-¿Puede orientarse? Este bosque es muy grande. Si me lo permite, le acompañaré hasta la salida.

-No hace falta. Ya vienen a buscarme.

Aramburu alzó la vista y vio una silueta estilizada que caminaba con la delicadeza de una bailarina. Se trataba de una muchacha japonesa que avanzaba con expresión de timidez.

-Me ha agradado hablar con usted. Se nota que es un estoico. Yo también cultivo esa religión. Quizás volvamos a vernos.

El anciano se alejó, fundiéndose con las sombras de un lento atardecer de verano.

3

-¿Crees que era Borges, amigo Fernando? –preguntó Zoki, mientras colocaba sobre la mesa los filetes de pescadilla con una salsa aliñada con pasas de Corinto, nata líquida y moscatel.

-Se parecía a Borges, hablaba como Borges; luego…

Juan Gracia Armendáriz, que compartía mesa con sus dos viejos amigos, culminó la frase:

-Luego, era Borges. ¿No habló de épica? Todos los que conviven con problemas de salud, sueñan con las proezas de los héroes clásicos. Aquiles, Ulises, Áyax… Toda esa peña.

-Hablamos de muchas cosas –dijo Aramburu-, pero no recuerdo todo. El encuentro perdura en mi recuerdo con la vaguedad de un sueño.

-Siempre he pensado que Borges no conoció la amistad –aventuró Armendáriz.

Todos pensaron en el libro que publicó Bioy Casares sacando a relucir las conversaciones íntimas que había mantenido con su amigo, violando su confianza, pero los tres se abstuvieron de hacer ningún comentario.

-Borges es el interlocutor –añadió Armendáriz-. El autor que siempre nos convoca, obligándonos a reflexionar.

-Borges veía con la inteligencia –intervino Zoki-. Su mente es una vasta biblioteca inundada por una abrumadora claridad. Sin retórica, nos orienta por los laberintos filosóficos, arrojando luz sobre los enigmas más impenetrables. Como Tiresias, como Homero, tiene el don de la clarividencia.

-Sancho, no seas pesado –resopló Armendáriz-. Si le dejamos, nos quitaría los filetes de pescadilla. Es un pozo sin fondo. En otras cuestiones es muy civilizado, pero cuando se trata de comida se comporta como un terrorista.

Sancho, un pequeño perro blanco con manchas marrones, comprendió que perdía el tiempo y se fue a un rincón, tumbándose cerca de dos gatos ovillados sobre un cojín.

-¡Qué buenos son tus gatos! –exclamó Armendáriz-. Los que han convivido conmigo parecían discípulos del Cojo Manteca. Destrozaban mis libros, tiraban los adornos de las estanterías, arañaban los muebles.

-Veo que has traído la batería –observó Aramburu-. ¿Con qué vas a deleitarnos?

-Algo de Keith Moon y Stewart Copeland. Quizás también me atreva con Buddy Rich. Me pregunto qué cara pondría Borges. María Kodama asegura que le gustaba el rock y que se encontró con Mick Jagger en el Westin Palace, un hotel de Madrid. Cuenta que Jagger le confesó su admiración y le aseguró que había leído toda su obra. Al parecer, Borges contestó: “Sé quién es. Escucho su música, me interesa, me gusta mucho, me da mucha fuerza”.

Un silencio que se prolongó más de lo previsible puso de manifiesto que los tres amigos se mostraban escépticos con esa historia. El sonido del timbre rompió el paréntesis. Sancho ladró y corrió hacia la puerta. Los gatos se limitaron a desperezarse.

-Es Juan Cerezo –dijo Zoki-. Le he invitado para que hable con Aramburu de su próximo libro.

-No sabría que vendría, pero me parece estupendo. Así podrá escuchar cómo toco la batería. Seguro que no conoce esa faceta.

Juan Cerezo saludó a todos con cordialidad y se sentó a la mesa.

-¿Qué tal, Fernando? ¿Se te ha ocurrido alguna idea?

-Estaba algo atascado hasta hace unos días, cuando me encontré con un anciano en el bosque de Eilenriede. Hablamos de literatura y de las cosas de la vida.

-¿Quién era? ¿Un escritor?

-Tal vez. No me dijo su nombre.

Cerezo arqueó las cejas mientras se servía un vaso de vino.

-Continúa, Fernando. Tu historia parece interesante.

-Le conté que escribía novelas y que acababa de publicar una, pero que no lograba encontrar una nueva trama. Sonrió y me dijo que en la literatura solo hay un puñado de historias: un hombre que vuelve a casa, un amor imposible, una amistad que se rompe, una guerra, una venganza, una traición. Me preguntó dónde había nacido y le respondí que en el País Vasco. Me propuso entonces que contara la historia de dos familias separadas por el terrorismo de ETA. Violencia, amistad, nostalgia de una complicidad destruida por el fanatismo, culpa, expiación.

-Un buen cóctel –dijo Cerezo-. ¿Se te ha ocurrido algún título?

-Patria.

-Será un buen libro. Un libro importante. Lo presiento.

-Bueno, a comer –interrumpió Zoki-. La mesa es algo sagrado. El anciano con el que habló Fernando omitió otra historia que ha inspirado grandes libros: un banquete, una cena donde un grupo de amigos dialogan alrededor de una mesa con buenas viandas y buen vino.

-Sí, ya está bien de literatura. Tenemos que hablar de cosas importantes –dijo Aramburu-, como qué va a suceder este año con el Real Zaragoza.

-Yo he seleccionado mis temas favoritos para tocarlos con mi batería –comentó Armendáriz-. No quiero acabar la velada sin demostraros que no he perdido reflejos ni inspiración.

Sancho bostezó y, con paso confiado, invadió lentamente la cama de los gatos, con los que había firmado un armisticio y con los que tal vez iniciaba una bonita amistad. Ya se había hecho amigo de un grupo de vacas con las que se topó en un prado y que aceptaron su presencia sin exteriorizar prejuicios. Si se quiere acabar con las barreras entre las razas, hay que destruir la incomprensión y desconfianza que separa a las especies.

El resto de la noche transcurrió con las dosis de risas, bromas y gestos de complicidad y afecto que caracterizan a las reuniones entre buenos amigos. Armendáriz deleitó a todos con su batería, atacando temas de Supertramp, The Who y Police. Sancho se ocupó de los coros, emitiendo aullidos perfectamente sincronizados con la música. Cuando todos se despidieron intercambiando abrazos y palabras cariñosas, comenzaba a amanecer y el cielo de París resplandecía como las plumas de un flamenco incendiadas por la insolencia del sol.

Al día siguiente, Aramburu escribió la primera página de Patria con la sensación de que alguien le soñaba, guiando su mano para encontrar las palabras que le garantizarían un lugar destacado en la memoria de los hombres.