Desde Descartes la historia de la filosofía occidental ha sido un viaje hacia la soledad radical. Cuando Heidegger proclama que el hombre es el “pastor del ser”, relega la preocupación por el otro a un segundo término. Si el papel del ser humano se reduce a ser el testigo ontológico de la verdad, la ética queda rebajada a saber complementario, no esencial. Dicho de otro modo: el otro desaparece o se vuelve irrelevante. Emmanuel Lévinas combatió la ontología fundamental de Heidegger, atribuyendo a la ética el papel de filosofía primera. El hombre no es el pastor del ser, sino el guardián de su hermano. Nuestra responsabilidad es infinita y nos convierte en “rehén del otro”. No se trata de una servidumbre, sino de la relación que nos permite trascender el yo y comprender nuestra proximidad con lo infinito. La responsabilidad no es algo aprendido, una convención social, sino algo que nos antecede y que imprime su huella en nuestra conciencia. Cuidar al otro no es una exigencia de la razón, sino una demanda que nos convoca, provocando un trauma que nos libera de las ataduras de un yo ensimismado. Lévinas utiliza el nombre de “anarquía” para referirse a eso que nos antecede o excede y que actúa como sinónimo de lo indecible. No se refiere a una ideología política, sino a lo que no tiene principio, fundamento ni origen. Lo anárquico nos incita a ejercer nuestra libertad, eligiendo entre cubrir la desnudez del otro o ignorarla. Ese acontecimiento es la situación originaria del ser humano. No es un punto de partida sino una asignación, una llamada.

Lévinas habla de Dios, pero rompiendo con la tradición metafísica que lo presenta como un ente al que se puede conocer y adorar. En ese sentido, coincide con Jacques Derrida, según el cual “es necesario pensar la huella antes que el ente”. Hay algo más allá de lo que se da, de lo que está a la vista: “Solo un ser que trasciende el mundo puede dejar una huella”. Lévinas habla de una “trascendencia irreversible” que nos impide callar ante un rostro herido. Una trascendencia que se manifiesta de forma indirecta, conservando su condición de enigma. La huella nos impele a buscar un sentido, pero sin caer en el antagonismo entre lo trascendente y lo inmanente. El enigma “es una tercera persona que no se define por el Sí-mismo”. Esa tercera persona es lo que Lévinas llama Dios o “Illeidad”. Dios no es presencia, sino exposición, apertura. Es incognoscible, pues no podemos re-conocerlo, hacerlo presente, pero es lo que nos empuja hacia el Bien. El tiempo no es una caída, sino una subida hacia el Infinito. “Lejos de significar la corruptibilidad del ser –escribe Lévinas–, el tiempo significaría la ascensión hacia Dios, el des-inter-és, el paso al más allá del ser, la salida del es”. La huella de Dios es “un deseo que no se identifica con la necesidad. Un deseo sin hambre y sin fin”. Lévinas se rebela contra la onto-teo-logía, que reduce a Dios al orden de los seres: “La palabra Dios es única, porque es la única palabra que no extingue o no ahoga o no absorbe su Decir. No es más que una palabra, pero revoluciona la semántica. La gloria se encierra en una palabra, se hace ser, pero al mismo tiempo destruye esa morada”.

La “situación originaria” del hombre es la inquietud por el otro, que se revela como prójimo, como fragilidad que pide nuestra atención. La herida que nos produce el espectáculo del dolor ajeno es la huella de un enigma situado más allá del ser. Es lo que Lévinas llama “fondo de humanidad” y que se concreta en la historia como fraternidad universal. No es un sentimiento, sino algo que está más acá del Yo, pero que remite a un más allá. Es una vivencia interior, pero su raíz última excede la totalidad del ser. Es lo que los griegos llamaron Bien en sí. No descubrimos el Bien: “El Bien no se ofrece a la voluntad, me ha elegido antes de que yo lo elija”. Acoger la llamada del Bien significa transigir con la heteronomía, refutando la posibilidad de un yo que legisla autónomamente, sin reconocer ningún mandato externo. El Bien está más allá del ser, como señaló Platón, no porque se esconda o se muestre reacio a verificaciones, sino porque siempre es lo que está por hacer, lo que está por venir. Cuando irrumpe en la historia, el Bien se revela como una tarea infinita. Es la utopía de la fraternidad universal, siempre incompleta, siempre necesaria. Por eso, la ética es filosofía primera, pues la llamada del otro precede a la razón y es lo que introduce un sentido en la existencia humana.

“Llamamos ética –escribe Lévinas– a una relación entre dos términos en los que el uno y el otro […] están unidos por una intriga que el saber no podría ni desvelar ni discernir”. Descifrar esta intriga es la tarea de la filosofía. Lévinas no pretende construir una ética, sino encontrar su sentido. “No creo que toda la filosofía deba ser programática”, precisa. Su intención es que la filosofía desplace su atención del Ser al Otro. El hombre no es un ser-para-la-muerte, sino un ser-para-el-otro. El Otro no es el término de una búsqueda. No es el fin de un itinerario que conduce a la felicidad, sino una brecha infinita que nos impide permanecer impasibles ante la miseria ajena. La palabra ética no pretende asimilar y someter la alteridad, sino acogerla, comprenderla y dejarla existir, asumiendo su cuidado. El pensamiento totalitario es la negación del otro. Su objetivo es erradicar la diferencia. El otro no ya como tarea, sino como variable de una ecuación, donde solo cuenta la hegemonía del yo. Auschwitz, el Gulag, Hiroshima, son los frutos de esta concepción de lo humano.

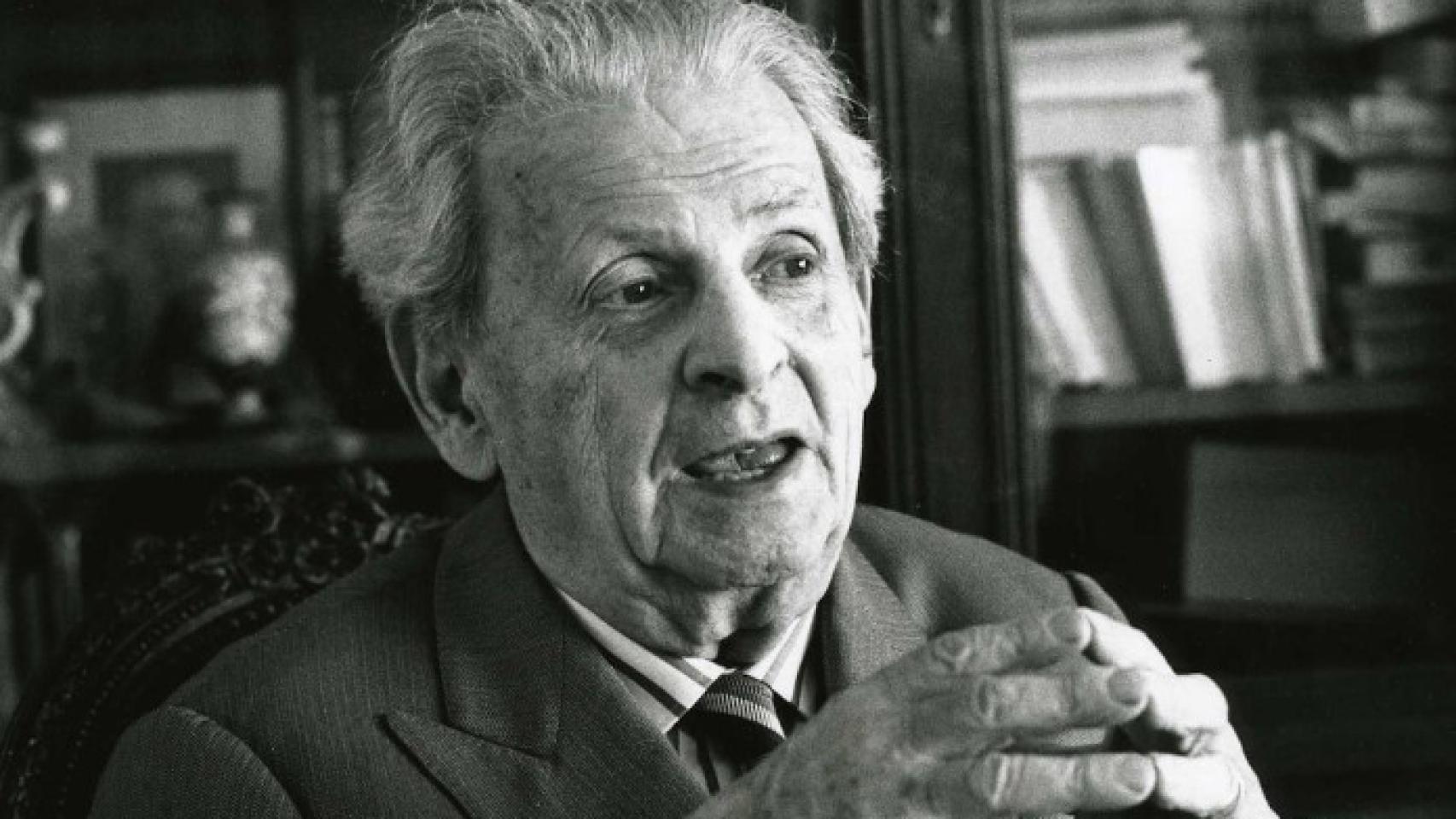

La filosofía de Lévinas descansa sobre un substrato biográfico que soporta las grandes tragedias del siglo XX: destierro, exilio, exterminio. Emmanuel Lévinas nace en 1906 en el seno de una familia judía afincada en Kovno, una ciudad lituana situada a orillas del Niemen. Su padre posee una librería. En la familia se respira el amor a la cultura. Lévinas comienza a leer muy pronto a los clásicos rusos, estudia hebreo y se familiariza con la Biblia, donde detectará esas cosas “que tenían que ser dichas para que la vida humana tenga un sentido”. No tardará en sumergirse en Platón y Kant. El descubrimiento de Shakespeare lo dejará deslumbrado. Años más tarde, escribirá: “A veces parece que toda la filosofía no es sino una meditación de su obra”. En 1914, la familia se traslada a Jarkov, Ucrania, huyendo de la Primera Guerra Mundial. Allí presenciará el pequeño Emmanuel la revolución bolchevique, que le causará una honda impresión. Hijo de una familia burguesa, siempre recordará el terror revolucionario como simple barbarie. Tras un breve regreso a Ucrania, se establece en Estrasburgo, comenzando sus estudios filosóficos. Conoce a Maurice Blanchot, con el que inicia una amistad que durará toda la vida, y entra en contacto con la fenomenología. Fascinado por la obra de Husserl, acude a Friburgo para escuchar sus lecciones. La fenomenología le conduce hasta Heidegger. Presencia la famosa polémica en Davos entre Ernst Cassirer y el autor de Ser y tiempo. Subyugado por el genio de Heidegger, su entusiasmo se enfriará cuando el filósofo alemán manifiesta públicamente su apoyo al nazismo. Años después, escribirá: “Se puede perdonar a muchos alemanes, pero hay alemanes a los que es difícil perdonar. Es difícil perdonar a Heidegger”.

En 1931, Lévinas publica su primer libro, Teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl. Se instala en París, donde asiste a los cursos de Brunschwig y Kòjeve. Entabla amistad con Gabriel Marcel y colabora con la revista Esprit, fundada por Emmanuel Mounier. En 1935 publica un artículo titulado 'De la evasión', donde advierte que las filosofías centradas en la comprensión del Ser abren el camino al pensamiento totalitario por su desdén hacia lo humano. Nacionalizado francés, Lévinas es movilizado en 1939 y sirve en el ejército como intérprete de ruso y alemán. Cae prisionero en Rennes y pasa toda la guerra en un campo de concentración de Hannover. Durante la ocupación nazi de Lituania, su familia es exterminada por los nazis. En Francia, Blanchot esconde a la mujer y a la hija de Lévinas, salvándolas de las redadas organizadas por el gobierno de Vichy para deportar a los judíos. La experiencia de la Shoah acentúa la conciencia judía de Lévinas. La lectura de Franz Rosenzweig le ayuda a clarificar su pensamiento. En el plano político, Lévinas se convertirá en su firme defensor del Estado de Israel, pero se abstendrá de opinar sobre temas de actualidad, como el Mayo del 68 o la guerra de Vietnam. Sin embargo, protestará contra la muerte del hombre anunciada por el estructuralismo, una idea –a su juicio– tan nefasta como la muerte Dios de Nietzsche. Atribuirá el éxito de estas teorías al “hastío parisino” y al triunfo del academicismo sobre la aventura de pensar. Lévinas muere en París en 1995. Deja como legado algunas obras esenciales, que ya gozan del reconocimiento reservado a los clásicos: De Dios que viene a la idea, De la existencia al existente, Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad, La realidad y su sombra: libertad y mandato, trascendencia y altura, Dios, la muerte y el tiempo.

Tras meditar sobre el dolor causado por la Segunda Guerra Mundial, Lévinas afirma que el hombre no es un-ser-para-la-muerte, sino un ser-contra-la-muerte. Nuestro destino es rebelarnos contra la finitud y buscar un más allá. No se refiere a un hipotético paraíso, sino a un más allá del ser. La filosofía occidental es una síntesis de la herencia griega, que busca la verdad, y la tradición judía, que ordena amar al prójimo. Debemos examinar críticamente ese legado para poder escapar del ser de Parménides, que no deja espacio para lo Otro. Ser hombre solo adquiere sentido en el calor del encuentro ético. No hay que permitir que la densidad de los principios borre o difumine los rostros de nuestros semejantes. Lévinas se muestra escéptico con las ideologías políticas: “No existe ninguna solución del drama humano mediante un cambio de régimen. No hay un sistema que salve. Lo único que queda es la bondad individual de un hombre para con otro hombre. […] Ética sin sistema ético”. Para prevenir la inhumanidad solo cabe escuchar la voz del otro. Mirar el rostro humano y reparar en su fragilidad. Es la única prueba que puede medir el valor de una filosofía. Siempre hay que remar hacia la otra orilla, anhelando el encuentro con la Diferencia. Lévinas reivindica el capital filosófico de las religiones. Sus respuestas no son tan interesantes como sus preguntas: ¿qué es el hombre?, ¿qué es el Bien?, ¿a qué podemos llamar Dios? En la Biblia, hay un sentido humano y un sentido cósmico, pero aún no ha sido totalmente clarificado. De hecho, no lo será nunca, pues la religión es un quehacer interminable. La mala conciencia forma parte de ese itinerario, pues permite rectificar, sin renunciar a los hallazgos del pasado. No es un camino que pueda hacerse solo. El Reino del Espíritu es el Reino del Nosotros.

Cuando siento que un hombre me urge a no dejarle solo, descubro –según Lévinas– que Dios ha hablado. Dios no es el Ente que existe por Sí mismo, sino el que obra con justicia, tal como enseña el Talmud. La gloria Dios es que el rostro mande, que la llamada del otro nunca quede sin respuesta, que la piel despierte al yo, catapultándolo más allá de sí mismo. La trascendencia es lo absolutamente Otro en mí. La huella del “Infinito en mí” es la huella de la responsabilidad sin fin hacia el otro. El Infinito se cuela en el Yo como un ladrón, ordenándole amar al prójimo. Es una orden que surge de no se sabe dónde, pero que revela la trascendencia de la ética. Es así como Dios “viene a la idea”. La responsabilidad hacia el otro no es fruto del aprendizaje social. Tampoco es un producto de la evolución de nuestra especie. No es una convención o un acuerdo, sino un mandato ineludible que nos pone del revés. La responsabilidad rompe el techo de nuestra subjetividad, revelando que el otro no es un intruso, sino un rosto que exhibe su vulnerabilidad, pidiendo que no lo matemos. “Yo me acerco al Infinito en la medida en la que me olvido de mí mismo en favor de mi prójimo que me mira –escribe Lévinas–. Me acerco al Infinito sacrificándome. El sacrificio es la norma y el criterio de acercamiento. Y la verdad de la trascendencia consiste en poner de acuerdo las palabras con los hechos”.

El sentimiento de obligación es un mandato universal, no algo referido tan solo a los más próximos: “El otro es de golpe el hermano de todos los demás hombres. El prójimo que me obsesiona es ya rostro, comparable e incomparable al mismo tiempo, rostro único y en relación con otros rostros, precisamente visible en la preocupación por la justicia”. Lévinas distingue entre el Decir y el Dicho. El Decir es el momento de la relación ética, el encuentro radical con el otro. El Dicho es el momento posterior, cuando la responsabilidad con el prójimo se transforma en discurso de igualdad, equidad y justicia. Ese discurso debe ser examinado y revisado sin tregua para preservar la radicalidad o altura del Decir original. Lévinas aclara que la ética no es un invento de la civilización occidental. Es un despertar que precede a cualquier construcción cultural, un requerimiento que desplaza los intereses de nuestro ego, exigiéndonos que nos hagamos cargo del otro. Cuando concedemos una prioridad absoluta al bienestar ajeno, cuando el cuidado del otro se sitúa por encima de las demandas del yo, surge lo que llamamos santidad. “No digo que el hombre es un santo –matiza Lévinas–, únicamente digo que hombre es aquel que ha comprendido que la santidad es incontestable. Este es el comienzo de la filosofía, es lo racional, es lo inteligible”. La santidad consiste en arrojar sobre nuestras espaldas el sufrimiento del extranjero, la viuda y el huérfano, aplacando su hambre y desamparo. El problema de la ética no es el simple reconocimiento de la alteridad, sino la obligación de ponerse en el lugar del otro. Por eso es invención, imaginación, utopía y religión. Sin la idea de Dios, resulta incomprensible ese amor sin eros, amor no concupiscente, que nos ordena priorizar el desinterés sobre el deseo, el Tú sobre el Yo, sin exigir a cambio reciprocidad. “Dios no es simplemente el primer otro –escribe Lévinas–, sino que es distinto a los otros, otro de otra manera, otro con una alteridad previa a la alteridad de los otros, a la constricción ética al prójimo. Diferente, por tanto, de cualquier prójimo. Y trascendente hasta la ausencia, hasta su posible confusión con el barullo del hay”.

La filosofía de Lévinas rescata a la filosofía occidental de su fatal deriva hacia la soledad, señalando la urgencia de regresar a sus orígenes griegos y bíblicos. En el 75 aniversario de Hiroshima y Nagasaki nos muestra con crudeza las consecuencias de reducir al otro a simple polo de una relación de poder. En El tercer hombre (Carol Reed, 1949), Harry Lime (Orson Welles) se burla de los escrúpulos de su amigo Holly Martins (Joseph Cotten), que le recrimina su actividad como traficante de penicilina adulterada, lo cual ha causado la muerte de personas inocentes, a veces niños. Subidos a una noria, Lime le pide que mire hacia abajo. Desde arriba, el ser humano solo es un puntito en movimiento y si pararlo conlleva grandes beneficios económicos, no hay que desperdiciar la oportunidad. Los gobiernos no piensan en términos humanos. ¿Por qué han de hacerlo los individuos? Lévinas pediría a Harry Lime que bajara de la noria y mirara al rostro de esos puntitos. Entonces descubriría que el Otro es un rostro que nos interpela desde su desnudez, desde su miseria, desde su humildad, desde su altura. Probablemente, Harry Lime se encogería de hombros y seguiría su camino. Esa es la historia de occidente: una creciente indiferencia hacia el Otro, hacia el Extranjero. Solo eso explica que se hable de un Tercer Mundo, como si la humanidad pudiera dividirse en grupos heterogéneos con derechos decrecientes. Heidegger pontificó contra el humanismo, pidiendo que la civilización se pusiera al servicio del Ser. Consideró que el nazismo asumía esa tarea. Ya conocemos las consecuencias de ese experimento histórico. Lévinas restauró el valor del humanismo, pero no desde la óptica triunfante del Renacimiento, sino desde la perspectiva bíblica, que exige a Caín ser el guardián de su hermano. La muerte de Abel simboliza el fracaso del hombre, pero saber que constituyó un pecado abrió un horizonte nuevo, donde se asume que la forma más alta de libertad consiste en ser rehén del otro. La filosofía occidental es filosofía de lo mismo, filosofía de la apropiación y el poder, filosofía centrada en el ego, que sueña con la conquista del ser. Es el viaje de Ulises hacia lo Mismo, un viaje que simboliza la hegemonía de la política sobre la moral, de la libertad sobre la justicia, de la totalidad sobre el infinito, de la muerte sobre la esperanza, de la angustia sobre la escatología. Lévinas opone al mito de Ulises la historia de Abrahán, que abandona para siempre su hogar por una tierra todavía desconocida. Abrahán es la apertura total, la exterioridad absoluta, “movimiento de lo Mismo hacia lo Otro que jamás retorna a lo Mismo”. Ulises vuelve a Ítaca, cierra el círculo con el retorno a lo conocido. Abrahán viaja hacia lo incierto, movido por una promesa. Su destino es un lugar nunca hollado, un lugar sin lugar, una utopía. La filosofía occidental solo superará su delirio fáustico de poder, que en último término es un canto a la muerte, cuando transite de la existencia al existente, del ser al hombre, de lo terrenal a lo utópico, del sueño dogmático a la vigilia permanente de la fraternidad.