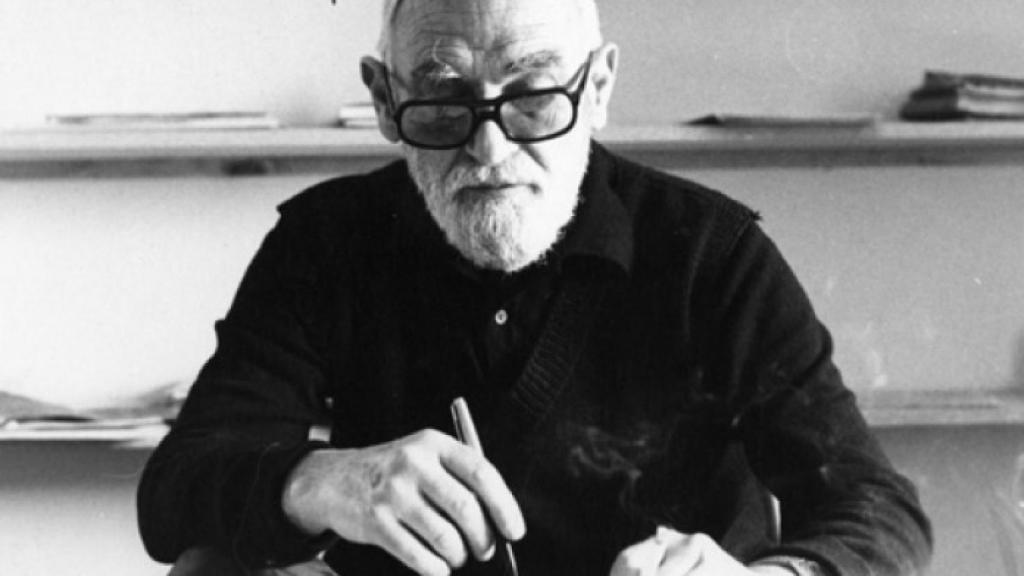

Jorge Oteiza. Foto: Fundación Museo Oteiza

Jorge Oteiza: ¿Sois policías, lleváis pistola?

Esta conversación del escultor con el escritor Manuel Hidalgo en 1976, nunca antes publicada, nos muestra al Oteiza genuino

17 abril, 2003 02:00Fue la tarde del 19 de octubre de 1976, la tarde de un día soleado y frío. Mi amigo Ignacio Aranaz y yo nos presentamos por las buenas, sin avisar, en la casa de Jorge Oteiza en Alzuza, en la ladera de un monte, frente a un valle cercano a Pamplona. Teníamos la pretensión de conversar, sin la cortesía y la prudencia obligadas de una cita previa, con el artista. Con el mito, diría yo. Éramos muy jóvenes, veinteañeros escasos, y sabíamos muy poco de casi todo. Incluso de la buena educación.

Llamamos al timbre con insistencia, pues nadie respondía, y nos abrió, al fin, Oteiza, con su pinta de misionero jesuíta, todo en los matices del gris, pantalones amplios, un polo de manga larga, una chaqueta de punto, barba y pelo blancos y revueltos, rostro encendido: “¿Qué carajo quereís vosotros?”. Pues nada, una entrevista.

No nos dio con la puerta en las narices -milagro, pensamos- y nos invitó a pasar de mala gana. O de buena. “Estoy jodido, muy jodido -nos espetó-. Quiero estar aislado. Estoy harto de la gente. La gente me distrae. No quiero decir nada. Estoy cansado de hablar. No sirve de nada. Sólo sirve para que la policía anote mi nombre. Me han hecho muchas jugadas con las entrevistas. Lo que yo digo no interesa a nadie. ¿Para qué voy a hablar? Ya no quiero ni hablar mal de nadie. No creo en nada. Estoy desengañado de todo”.

"Ya sé que soy un pesimista, pero os digo una cosa: para ser un revolucionario hay que ser pesimista. Pesimista, pero no derrotista"

Nos acompañó a un cuarto de estar caótico: libros, carpetas, sus famosas tizas por todas partes, cuadros, el caballito de juguete de una sobrina, un televisor. A partir de ese momento, no calló en toda la tarde.

Oteiza estaba sentado en el sofá que ahora compartíamos, escribiendo en un cuaderno que descansaba abierto sobre una mesita revistera. “Me habéis jodido la tarde. Ahora iba yo a ver Colombo. ¿Os gusta a vosotros Colombo? A mí me hace mucha gracia el tío ese de la gabardina sucia. ¿No os hace gracia el inspector Colombo?”. Sí, mucha, por supuesto.

El enemigo se ríe de nosotros

“¿Y vosotros dónde escribís?”. Nosotros... “Bah, da lo mismo. Leo todos los periódicos y todas las revistas. No valen para nada. Energía desperdiciada. Los periodistas escribís sin saber. Habría que hacer un Estado Mayor de los buenos periodistas que coordinara y distribuyera los pocos artículos valiosos que se pudieran escribir para que llegaran adonde tienen que llegar. Pero aquí no hacemos nada, somos un país de tontos. El enemigo se ríe de nosotros, nos maneja como quiere”. Sobre la mesita, ejemplares de “Triunfo” y de “Punto y Hora de Euskal-Herría”.

“¿Qué quereis preguntarme, a ver?” Bueno, esto, nosotros hemos dejado en el coche un cuestionario, una cámara y un magnetófono -un Phillips prehistórico- por si usted nos daba ahora el permiso para... “¡Nada de cintas! A mí me han hecho muchas faenas con las cintas. No reconozco mi voz en un aparato de esos. Cuando me oigo, me digo que quién será el idiota que sale por ahí”. Así que la grabadora y la máquina se quedaron en el coche para el resto de la tarde. Como las preguntas.

"Acabo de volver de Venecia. Fui dispuesto a que no me gustara el Renacimiento y, en efecto, no me ha gustado. Venecia no vale nada si se hunde, que se hunda"

“Sí, ya sé que soy un pesimista. Pero os digo una cosa: para ser un revolucionario hay que ser pesimista. Pesimista, pero no derrotista. Sólo el pesimismo ante lo que hay te puede llevar a querer cambiar las cosas. Los optimistas se sienten satisfechos con lo que tienen. Los del PNV, esos son muy optimistas. Dicen: tenemos escritores, tenemos artistas, tenemos músicos. Pero no tenemos nada. A ver, ¿qué figuras tenemos? ¡Ninguna! Cuando se organizan aquí semanas culturales, siempre salen los mismos, pequeños mitos que se han construido sin ningún fundamento. No hay nada. Esto no es un país. Un país es Cataluña, carajo. Nosotros, por no tener, no tenemos ni una burguesía propia”. Oteiza se refiere todo el rato, claro, al País Vasco. No piensa en otra cosa.

Llegó Itziar, su mujer, con una amiga. Itziar Carreño tenía el pelo corto y también blanco. Sobre el pecho, prendidas a sendas cadenillas, le colgaban dos pares de gafas. Todo lo que en la cara de Oteiza era tensión y violencia, era dulzura y suavidad en Itziar.

“¿Qué queréis tomar?”, dijo Itziar. Y respondimos que, si pudiera ser, un café con leche. Oteiza dijo que también un pacharán. “Ya sabes, Jorge, que a ti el pacharán no te conviene”, dijo Itziar. “Lo digo por estos”, dijo Oteiza. El café lo tomamos con leche condensada. “Ni puedo beber, ni puedo fumar, ni nada de nada. Estoy jodido de verdad”. Oteiza se agenció un vaso y se sirvió, a espaldas de Itziar, un poco de pacharán. Cuando Itziar regresó a la habitación, sin decir nada, se bebió el pacharán del vaso de Oteiza, que no protestó.

“Acabo de volver de Italia, de Venecia. Fui dispuesto a que no me gustara el Renacimiento y, en efecto, no me ha gustado nada. Hace años sí me hubiera gustado, pero ahora ya no. He visto mucha pintura y escultura, algunas cosas buenas. ¿Venecia? ¡Bah! Venecia, como ciudad, no vale nada. Si se hunde, que se hunda. He visto mucho de Donatello, pero me carga. Donatello me carga. Prefiero a nuestro Ancheta. El que me ha parecido fantástico ha sido Giotto. ¡Qué tío, Giotto! ¡Fantástico!”.

Nadie tiene imaginación

No paraba de moverse en el sofá, para adelante, para atrás, para todas partes. Tomó una pipa que había sobre la mesa. “Esta pipa, ¿la veis?, es un invento mío. Funciona al revés de todas. En vez de tener la cazoleta para arriba, la tiene para abajo, ¿os dais cuenta? Tiene un doble fondo y un filtro para que pase el humo, de manera que el humo tiene que recorrer más trecho hasta la boca y, entonces, la pipa no se calienta tanto. En las pipas normales, enseguida te llega el humo muy caliente y tienes que dejar de fumar. Eso pasa porque las pipas normales están mal pensadas. Me pidieron permiso para comercializarla, pero el asunto se fue al traste porque hasta en la industria de las pipas hay intereses creados, carajo. Es muy fácil inventar. Sólo hace falta tener imaginación, pero ya nadie tiene imaginación”. No entendimos muy bien, la verdad sea dicha, lo de la cazoleta para abajo. Nos hicimos un poco de lío, pero no dijimos nada para no estropear la tarde, que no iba del todo mal.

“Me imagino que estaréis grabando todo esto”. Ay, Dios... “Lo estáis grabando, ¿verdad?” Como usted dijo que no quería grabadoras...“¡Y qué carajo importa lo que yo haya dicho! Teníais que haber traído un aparato escondido entre la ropa. No nos vamos a pasar aquí las horas hablando para que no se registre nada”. Opté por bromear, no sin miedo: bueno, sí, yo lo he grabado todo. “¡Qué vas a grabar tú! Tú no has grabado nada de nada. ¡Hay que tener ingenio, carajo! Bueno, y el fotógrafo, ¿cuándo me va a hacer unas fotos o qué?” Como usted no quiso que fuéramos al coche a por... “¡Qué coche ni qué coche! Ya teníais que haber tirado varios rollos sin que yo me hubiera dado cuenta. ¡Menudos periodistas estáis hechos! ¿De qué revista decís que sois?”.

"Ser revolucionarlo no es ser un tío que protesta en la calle. Un revolucionario es un tío preparado. Un tío con imaginación, dispuesto a todo"

Ignacio y yo colaborábamos para “Berriak”, una revista que se hacía en Bilbao y que estaba en la órbita del Partido Comunista de Euskadi. “Ya la conozco. No me interesa. O sea, ¿vosotros sois comunistas?”. No. “¿Y qué sois vosotros, si es que puede saberse?”. A Ignacio, con una sonrisa beatífica, se le ocurrió un medio chiste dudoso: somos, dijo Ignacio, hombres de buena voluntad. Oteiza pegó un salto en su asiento. “¡Pamplinas! Vosotros seréis comunistas, claro. A mí no me interesa el comunismo sucursalista. No quiero saber nada de sucursalistas. Yo soy un socialista vasco, abertzale. Pero el socialismo vasco no existe, ¿verdad? Pues ya es hora de inventarlo. Todo lo que hagamos tiene que ser nuestro, nacer de aquí. Los mesetarios que se las entiendan en la meseta. Si en nuestro país hay maricones, pues que se organicen en una asociación de maricones abertzales. Y si hay drogadictos, lo mismo. Todo tiene que ser nuestro. Lo que viene de afuera no no nos interesa. Si no sois comunistas, ¿no seréis policías, eh?”. Por favor, en absoluto, qué ocurrencia. “¿Y no lleváis pistola?” ¿Nosotros? “Pues teníais que llevar una pistola, porque ahora mismo van y se nos presentan aquí unos guerrilleritos de Cristo Rey, nos pillan hablando entre comunistas y nos matan a palos sin que podamos defendernos.

He pensado alguna vez en inventar una especie de mango de paraguas, uno de esos que se abren automáticamente dándole a un botón, pero que tuviera dentro un estilete desplegable de unos cinco metros, de manera que, si ahora aparece aquí un tío para molernos a palos, cojo, agarro, aprieto el botón y, zas, sale el estilete y lo engancho”. Dos tragos de pacharán seguidos, Ignacio y yo, por barba, en este momento. Nuestros amigos de “Berriak” prefirieron no publicar la entrevista que escribimos.

Las haches del euskera

“Aquí sólo hay inventiva para lo que no hace falta. Ahora están venga a meterle haches al euskera. ¡Pero si el euskera nunca ha tenido haches, carajo! El palo de la hache es como una chimenea, una forma de llamar la atención, y del palo sale una meada. Eso es la hache, una meada de perro para delimitar el territorio, para decir aquí estoy yo. Las haches las han metido los seminaristas en el euskera. Las haches son meadas de seminaristas. Bah, ¡con todo pasa igual! Han descubierto unas cenizas cerca de un cromlech nuestro, y ya están diciendo que nuestros cromlechs eran monumentos funerarios. Dicen eso porque así ocurría en otras partes. Y eso, a nosotros, ¿qué? Nuestros cromlechs eran algo asombroso porque no tenían explicación. Ya le han buscado una explicación que nos hace iguales a los demás. ¡Serán burros! Lo que pasa es que no valoran nuestra Prehistoria de verdad, no se dan cuenta de que nuestra Prehistoria es ya nuestra Historia. ¿Más café?” No, gracias. No nos queríamos poner más nerviosos.

“¡Qué tíos! Me estáis echando a perder la tarde. ¿Qué hora será?” Tal hora, dijimos. “¡Me cago en la mar! Ya me he perdido a Colombo por hablar con vosotros. A mí me gusta el cine, me distrae. Y me ha interesado mucho también, eh. Yo he querido hacer cine. Los Huarte fundaron una productora para que yo hiciera cine. íbamos a hacer Acteón con el tal Jorge Grau, pero reñimos ese Grau y yo. Lo que hizo no tiene nada que ver con mi idea. Pedí que me quitaran de los letreros, me dijeron que sí, pero, luego, nada. Siento mucho no haber podido hacer cine, y es que, la verdad, yo no domino las técnicas. Se ofrecieron a ayudarme varios directores, Eceiza entre ellos, pero no se ha podido hacer nada. Esos tíos lo que querían era brillar ellos. Les habían enseñado cuatro cosas en la Escuela de Cine, y ya se creían directores. No saben hacer cine sin poner focos. ¿No os parece que eso tenía que estar superado? No saben más que poner focos y mirar por el agujero. Así no se hace nada...” Atención, Oteiza se puso en pie y escenificó. “...Hay que coger el tomavistas como si fuera una pistola, coño, así, y, en vez de meter el ojo en el agujero para mirar no se sabe qué, encañonar con el aparato, así, y que salga lo que tenga que salir”. Se sentó, más tranquilo. “Cuando el cine avance técnicamente, que me avisen”.

"Siento mucho no haber podido hacer cine, y es que yo no domino las técnicas. Se ofrecieron a ayudarme varios directores, pero no se ha podido hacer nada"

Le mirábamos. Le mirábamos con mucha atención, sobre todo. Con mucho interés y, supongo, que, de vez en cuando, asentíamos. No diré que a todo, pero asentíamos. “¿Entendéis lo que digo? Ugalde, cuando estaba haciendo el libro sobre Chillida y sobre mí, me dijo algo que no me gustó nada. Me dijo que tenía que cambiar mi modo de expresarme porque no se me entendía bien. Yo le dije que ni hablar. Yo hablo y escribo como me da la gana. Si escribo mal es porque quiero. Yo, a mi manera, digo el doble de lo que dicen otros. Eso es como cuando decían, con mala sombra, que el Quousque Tandem tenía que traducirse al castellano. Esa es mi forma de escribir, y ni tengo otra ni lo pretendo. Y no quiero que nadie me la cambie”.

Estaba desengañado de todo, decía, pero en especial con los jóvenes. O estaba desengañado de nosotros, por supuesto, que le dábamos poco juego. “No veo revolucionarios entre nuestra juventud. ¿Sois vosotros revolucionarios? No me lo parece”. Nosotros... “Ojo, que ser revolucionario no es ser un tío que protesta en la calle. Un revolucionario es un tío preparado, que sabe, que conoce, que domina la política, la ciencia, todo. Un tío con imaginación, con inventiva, decidido, dispuesto a todo. Yo soy un revolucionario, pero un revolucionario inofensivo. Yo no voy a matar a nadie. Si sois policías, ya lo sabéis: soy inofensivo”.

Para el niño de cada país

Llegó Itziar y puso una mano sobre los hombros de Oteiza. “¿Qué, ya habéis arreglado el mundo?”, preguntó con una sonrisa. Oteiza respondió: “El caso es que no quería hacerles caso y les estoy haciendo caso. ¡No puedo sustraerme a la gente, carajo!”.

Volvimos a ver a Oteiza días después para leerle en voz alta la entrevista que habíamos redactado. No es ésta, claro. Habíamos procurado reproducir, eso sí, su modo de hablar vigoroso, vertiginoso y barroco. Le hicimos una especie de interpretación, con gestos y todo, para que quedara mejor. A Oteiza le gustó y se río bastante. Nos regaló la separata de un epílogo que había escrito para un libro de un amigo. Había titulado sus páginas Un modelo de hombre para el niño de cada país. El texto de Oteiza, que conservo, se cerraba con estas líneas: “Mis complejos, digamos así, de niño, me llevaron al arte, a la terapia del arte para la vida, me sirvieron para saber a qué dedicarme. No he querido psicoanalizarme nunca, no he querido curarme. Creo que el hombre es un enfermo, o no es hombre”.

Y se abría con una cita, las últimas palabras pronunciadas por Jonathan Peter Jackson, un joven de dieciocho años, instantes antes de morir. Son éstas: “Ya es suficiente, señores: ahora soy yo quien decide”.