Agosto es también un mito cultural. Dado que nos hacemos de la cultura un concepto eminentemente lúdico, festivo y recreativo, ésta permanece ligada de forma muy estrecha al concepto de ocio, y por ahí, al de vacaciones. Se supone, así, que el mes de agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, incrementamos todos nuestra actividad cultural. Los festivales de verano ofrecen un testimonio convincente de ello.

También ciertas modalidades –las más esforzadas, sin duda– de turismo urbano y monumental. Y, por supuesto, el libro o los libros que, quien más quien menos, cada uno mete en la maleta, persuadido de que estos días de vacaciones por fin va a encontrar el momento de leerlos.

Siempre me ha sorprendido la naturaleza ocasional que para muchos tienen sus intereses culturales. He aquí que, porque este verano visita Londres, mi amigo Teodosio, durante los días que pasa allí, se mete una traca de museos y exposiciones que se compadece mal con el hecho de que durante todo el año no haya acudido a ninguna de las que se han celebrado en su propia ciudad, cuyo museo más importante no visita desde niño.

Con lo sencillo que era escaparse una tarde, al salir de trabajo, o cualquier domingo por la mañana. Algo semejante ocurre con los libros. Vale que las circunstancias familiares, laborales y materiales de no poca gente prácticamente colapsan cualquier amago de leer con tranquilidad a lo largo de la semana. Así y todo, no deja de sorprender que alguien que se declara aficionado a la lectura no encuentre en todo el año ningún hueco para leer un libro, así sea delgadito, y desplace a sus vacaciones de agosto la resolución de ponerse a la tarea.

Será que, pese a la progresiva pérdida de atractivo y de predicamento que padece la lectura continuada, la imagen de una persona que lee sigue constituyendo una especie de fetiche cultural comúnmente apetecido.

De hecho, la imagen de una persona leyendo, ya sea en la playa, ya en un parque, bajo los árboles, ya en una hamaca colgada vete a saber dónde, no deja de ser una de las representaciones más plausibles de lo que supone estar de vacaciones, con ese plus añadido de recogimiento y de vida interior que entraña la lectura, por mucho que luego, al acercarnos, descubramos que el libro en cuestión es un trepidante best seller.

La lectura –si alguna vez lo tuvo, al menos en determinadas clases sociales– ya no tiene el rango de imperativo social que sí poseen, en cambio, el deporte y el turismo. Pese a lo cual, la imagen de uno mismo leyendo sigue siendo una de las fantasías más recurrentes que todos cultivamos.

Admitamos que el criterio de extensión (eso de aprovechar para zamparse un tochazo) suele ser muy influyente a la hora de escoger las lecturas de agosto

De ahí seguramente que, a la hora de planear las vacaciones, sean tantos los que, contra todo pronóstico, metan un libro en la maleta. Un gesto que, dadas las circunstancias, en absoluto cabe pensar que se realice despreocupadamente. Muy al contrario: cuanto menor sea el caudal de las lecturas anuales, más trascendencia adquiere la elección del libro con el que uno se dispone a revalidar su condición de lector.

Resulta de lo más entretenido, así, especular con los criterios de selección con que todos operamos a la hora de elegir nuestras importantes lecturas del mes de agosto. Quienes lo tienen más fácil son los que, sin darle más vueltas, optan por el libro de moda, el más vendido, el “libro del año”, ya se trate del premio Planeta, ya de la nueva novela de Joël Dicker, ya de la última novedad que ha armado alboroto en la prensa o que ha recomendado algún famoso.

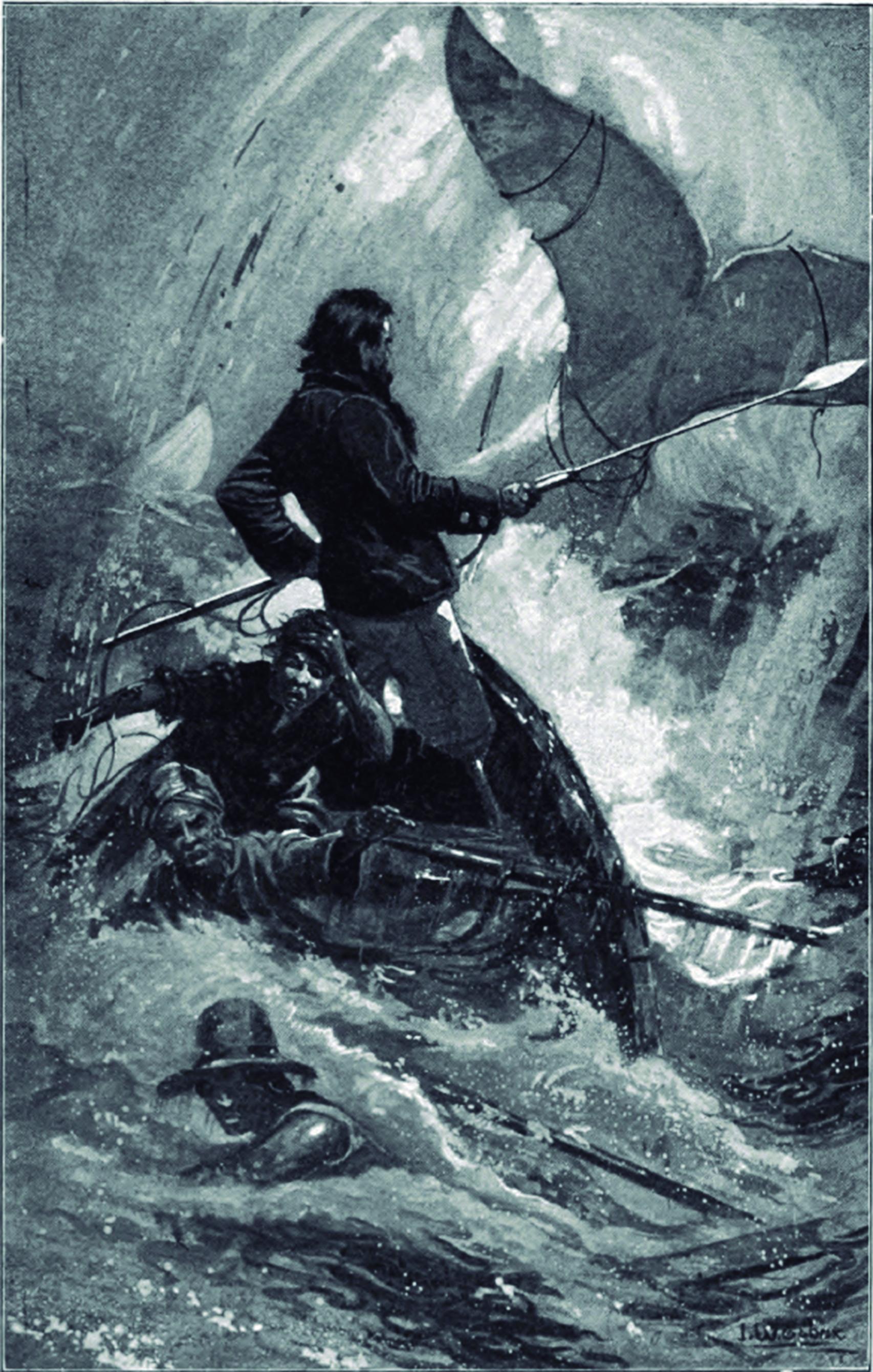

Ilustración de I. W. Taber para una edición de 'Moby Dick', de Herman Melville (1902)

Más peliagudas –y más a menudo desastrosas– son las elecciones determinadas por la culpabilidad o por los complejos que todos arrastramos como lectores llenos de deudas con nosotros mismos, de lagunas por rellenar, de propósitos incumplidos. ¿Dedico el mes de agosto a leer de una vez Moby Dick, pongamos por caso, o Fortunata y Jacinta, por seguir la imperiosa recomendación de Vargas Llosa?

Admitamos que el criterio de extensión (eso de aprovechar para zamparse un tochazo) suele ser muy influyente a la hora de escoger las lecturas o más bien “la lectura” del mes de agosto. Y que se funda en una radical, incurable ceguera a la hora de explicarse uno mismo las razones de que no lea tanto como se propone.

Pues las vacaciones, quién lo ignora, duran cada vez menos, y para muchos resultan, como está visto y comprobado, de lo más estresantes. Esa imagen del tipo tirado en la hamaca con un libro entre manos se corresponde poco y mal con las colas en el supermercado, la vigilancia de los niños en la piscina, la resaca producida por la juerga que siguió al concierto de la noche anterior, o la obligada excursión a esas malditas ruinas arqueológicas de la que este año era imposible ya zafarse.

Por no hablar de los estragos que producen las sobredosis de vida familiar o, simplemente, de pareja. Lo más desolador de todo –más desolador todavía que ese anuncio navideño que no han arrancado aún de la valla publicitaria, pese a que estamos a comienzos de marzo– es el libro que, tres semanas después, reintroducimos en la maleta con la 182 doblada, señal de que lo abandonamos allí, que no alcanzamos más.

Hay que cuidarse mucho de la frustración que genera esta pequeña catástrofe, fácilmente disimulable pero que en nuestro fuero interno lo cuestiona todo: nuestra verdadera aptitud para leer, nuestras propias ganas, nuestra forma de gestionar las vacaciones, la auténtica orientación de nuestros apetitos culturales, ¡nuestro prestigio ante el espejo! Y por supuesto el interés real de ese libro que al parecer interesa a todo el mundo.

O lo que es peor: el dudoso interés que en realidad nos despierta ese libro consagrado como obra maestra por el canon y por la tradición pero que, cómo decírtelo, a mí no me ha enganchado,

menudo latazo.