Image: Me llamo barro

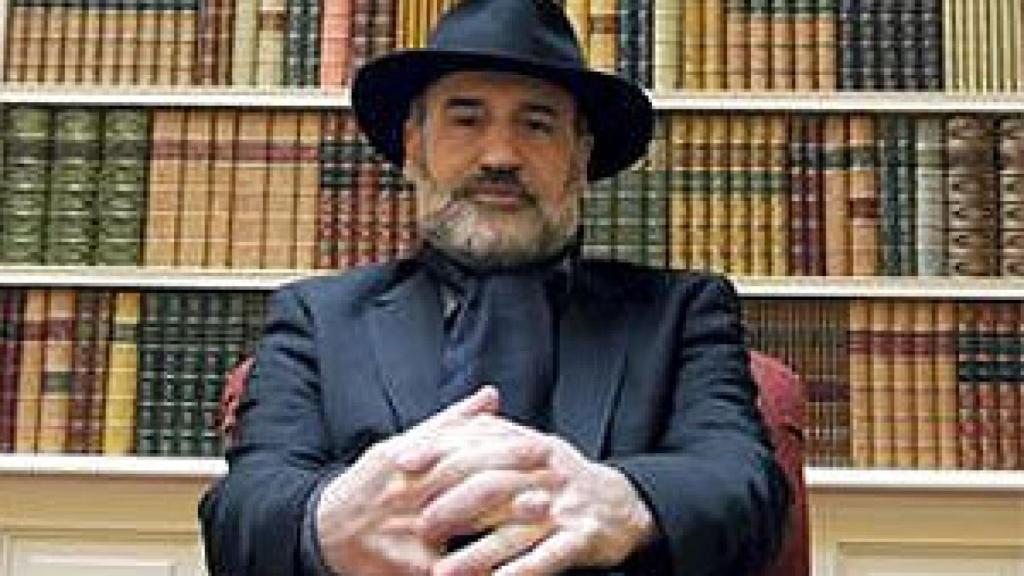

Me llamo barro

Fernando Aramburu

De niño, su padre, un cabrero iletrado, le pegaba cada vez que lo sorprendía leyendo. Predestinado a la pobreza, pronto abandonó la instrucción escolar para ser pastor. No cejó, sin embargo, en el propósito de abastecerse de cultura con afán de autodidacto. Diversos testimonios describen a Miguel Hernández con alpargatas por Madrid, impulsado por una elemental afición a trepar a los árboles. Con similar entusiasmo creyó en Dios y creyó en Stalin. Sostuvo la noble pero ingenua convicción de que el género humano es primordialmente bondadoso. Hay sin duda una niebla de mito en torno a su imagen de buen salvaje, pero lo cierto es que no pocos tramos de su obra (hoy los menos retumbantes y combativos, mañana ya veremos) han resistido el desgaste del tiempo. En boca de cantautores, en recitales clandestinos, sus poemas incentivaron la lucha antifranquista. Difícil no venerarlos habiendo padecido aquella época.