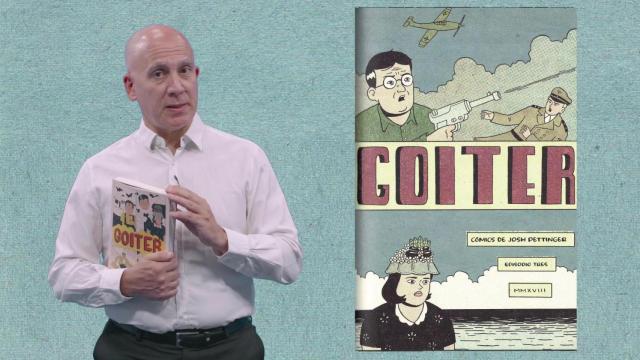

Enrique Vila-Matas. Foto: Mercedes Rodríguez

París no se acaba nunca

El lector de Enrique Vila-Matas sabe muy bien que el tema central -y acaso único- de su literatura es, precisamente, la literatura. Cualquiera que sea el envoltorio escogido, las obras del escritor catalán son variaciones sobre el mismo tema.

Esto implica que su originalidad no reside, pues, en el tema, sino en las variaciones; no en la posada -digámoslo cervantinamente-, sino en los infinitos caminos, rectos, circulares o zigzagueantes, que puedan conducir a ella. Vila-Matas, que es un excelente escritor, posee una envidiable capacidad combinatoria. Todas sus novelas acaban siendo ramas diferentes de un mismo tronco, y en ninguna tiene el lector la decepcionante sensación del déjà vu, sino de encontrarse frente a una nueva y fresca invención. París no se acaba nunca -frase tomada de Hemingway- se presenta como una larga “conferencia” -más bien seminario, puesto que dura tres días- en la que el narrador cuenta al auditorio sus experiencias como aprendiz de escritor en París a comienzos de los 70. Habrá quien prefiera leer estas páginas como las memorias de una época y no como una novela, pero ¿existen memorias que no sean anoveladas, que no maquillen o transformen en cierta medida, aunque sea involuntariamente, los hechos evocados? Raúl Escari asegura en un momento dado: “Una autobiografía es una ficción entre muchas posibles”. Y así hay que leer la obra de Vila-Matas: como una novela “entre muchas posibles”.

Pero la novela tiene forma de “conferencia”, de texto oral dirigido a un público, con improvisaciones, alguna reiteración (véanse págs. 94 y 190) y vueltas atrás, e incluso con algún uso rechazable (como el del infinitivo en “Dicho esto, advertirles también que...”, pág. 11). No hay, pues, un relato lineal. Los recuerdos no brotan forzosamente obedeciendo a un orden temporal, sino que cuando surgen se insertan en el relato, porque el modelo seguido no es la autobiografía, sino los libros de memorias. La unidad proviene del tema y del tono narrativo. En cuanto al primero, creo que ninguno de los 113 capitulillos en que se divide el texto deja de hablar de literatura: aparecen escritores -como Marguerite Duras, que se convierte en casera del autor-, se habla de otros, se recuerdan libros, frases, o bien el autor da noticias de sus esfuerzos para escribir su primer libro, La asesina ilustrada. éste es uno de los hilos conductores del relato; el otro, la continua evocación de Hemingway, modelo operante en el aprendizaje del escritor.

La mirada del narrador es esencialmente literaria: los lugares mencionados se relacionan con escritores que vivieron allí, comieron, pasaron o tomaron café. Esta actitud reverencial está, sin embargo, exenta de beatería y teñida a menudo por un humor que hace descender a los personajes de su pedestal -aunque sean Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, Perec-, y los humaniza, como si los rescatara de los manuales y libros de texto. Pero los dardos humorísticos -como los que se refieren a los consejos para escribir dados por Duras- y las observaciones amablemente críticas recaen sobre todo en el autor, que se contempla a sí mismo, pasados los años, y percibe, aunque no lo confiese, que él también, como la ciudad en que pasó dos años de su juventud, ha cambiado. El desenlace, con el apagón de luz que se convierte casi en un símbolo, es un acierto narrativo, y las muestras de buen narrador abundan en la obra (como el espléndido cierre del capítulo 25, de dificilísima simplicidad) y compensan de la traza un tanto deshilvanada que en algunos momentos posee.

Ésta es literatura para aficionados a la literatura, para lectores empedernidos, especie en vías de extinción. Vila-Matas nunca será un autor “popular”, de grandes tiradas y firmante de autógrafos a granel, porque si lo fuera, dejaría de ser el escritor exquisito que es, aunque a veces se le atasque una frase (“seguí siendo su seguidor”, pág. 51) o se empeñe en reiterar usos anglómanos (“básicamente”, págs. 12, 212, 231) o modas de acarreo (“comentarios [...] que no entendí para nada”, pág. 232).