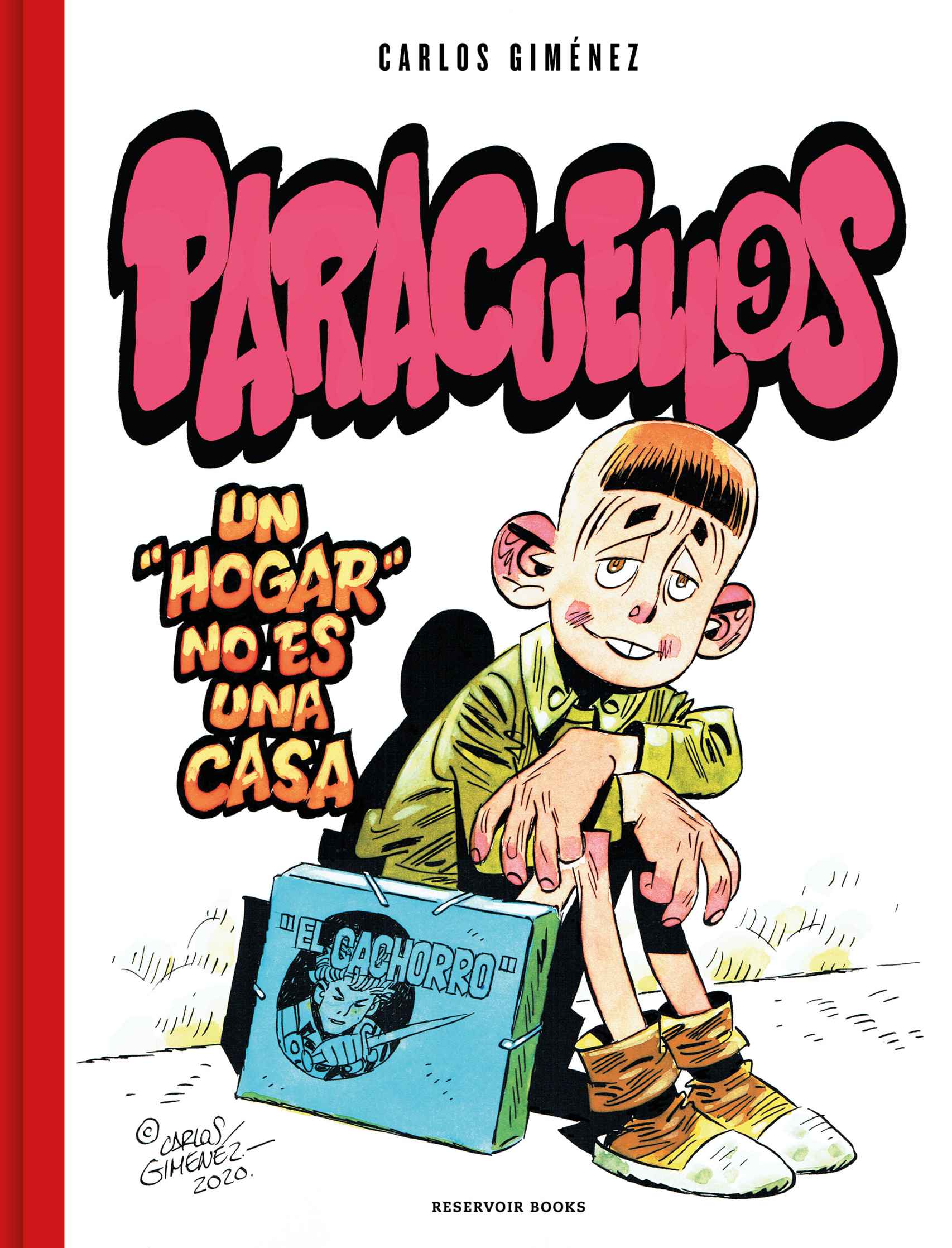

Una viñeta de 'Paracuellos', de Carlos Giménez

Aquellos espantosos años: Carlos Giménez cierra con brillantez 'Paracuellos'

El noveno y último álbum es uno de los mejores de esta serie que recrea el ambiente de aquellos hogares de Auxilio Social que marcaron a los niños que pasaron por ellos

21 enero, 2023 02:10Después de cuarenta y cinco años, en los que intermitentemente Carlos Giménez (Madrid, 1941) nos ha ido haciendo partícipes de esta serie, la misma llegó a su fin con este noveno álbum que es, a mi parecer, uno de los mejores de esa ambiciosa obra dedicada a recrear el ambiente de aquellos hogares de Auxilio Social que de manera indeleble marcaron a todos los niños que pasaron por ellos.

A través de Pablito, sosias del propio Carlos, y de sus compañeros de vicisitudes, hemos ido familiarizándonos con el ambiente claustrofóbico de algunos de estos centros (en este volumen el de Barajas es el de mayor protagonismo) que iba alzándose como el microcosmos de una sociedad presidida por toda clase de penurias, en consonancia con la situación que también se vivía extramuros, y, las más de las veces, por un autoritarismo con esos visos de sadismo extremo que suele conllevar el abuso del poder.

Yo vi arrancar este proyecto en aquellos lejanos días en que Giménez y sus compañeros del Grupo Premiá, denominado así por su ubicación en Premiá de Mar y en el que le acompañaban los dibujantes Adolfo Usero y Luis García, se embarcaban, junto a otros profesionales, en una lucha por la dignificación de la historieta y los legítimos derechos de los creadores.

[Carlos Giménez: "Me da igual cómo los llamen, para mí son tebeos. Y a mucha honra"]

Pero aquel Carlos Giménez, que gozaba ya de una gran reputación por la brillantez de sus trabajos (las aventuras de Dani Futuro, con guiones de Víctor Mora, muy especialmente), tenía pendiente hacer su duelo particular de la herida que le roía desde niño: su estancia durante ocho años en aquellos recintos dependientes de la Sección Femenina de Falange a los que le abocó la circunstancia de ser un muchacho huérfano de padre y con una madre que hubo de ser hospitalizada, aquejada de una severa tuberculosis que le impedía hacerse cargo del cuidado de sus hijos.

Giménez se entregó a esa memoria subterránea impelido por una suerte de deber que le empujaba a dar testimonio del infierno que padeció desde los cinco años, cuando soñaba ya con ser única y exclusivamente un dibujante de tebeos, como aquellos creadores (Ayné, Gago, o el Iranzo de El Cachorro, fundamentalmente…) que, junto a la camaradería de algunos compañeros y la bondad de pocos de los que controlaban sus días y sus noches, le ayudaban a protegerse momentáneamente de una realidad estremecedora.

Estaba, además, espoleado en ese viaje por La forja de un rebelde, la excelente trilogía de Arturo Barea, de la que circulaba entre nosotros de manera clandestina la edición argentina, y por las peripecias personales no menos amargas de personajes omnipresentes en aquel entorno, como los escritores Víctor Mora y Francisco Candel, ambos comunistas, o la escritora Armonía Rodríguez, esposa de Mora y miembro de una familia libertaria.

Pero para defenderse del egotismo y el ilusionismo de la memoria al que podía verse arrastrado fue contrastando todos aquellos recuerdos con los de otros supervivientes de aquellos “hogares” de la ignominia, empezando por los de su amigo y compañero de grupo Adolfo Usero, víctima también de aquel ominoso sistema y obsesionado por recuperar algún miembro de la familia de la que había sido segregado.

Giménez se entregó a esa memoria subterránea impelido por una suerte de deber que le empujaba a dar testimonio del infierno que padeció desde los cinco años

Y es ese mismo mecanismo de trabajo el que me ha llevado siempre a no inscribir su obra en ninguna corriente de memoria histórica o memoria democrática, que introducen en su propia denominación una contradictio in terminis, sino a hablar de memoria colectiva, a la manera en la que la entendió el psicólogo judío Maurice Halbwachs, partidario del autoexamen del grupo a partir de su propia subjetividad coral.

Aquel Carlos, dejando de lado los muchos recursos que nos habían deslumbrado (solíamos citar a menudo su Miserere de 1971, versión del cuento de Bécquer), optó entonces por una depuración formal extremadamente rigurosa que evitara cualquier distracción de una lectura planificada para que cumpliese una función casi hipnótica, iluminada por el sentido que adquirían aquellos sucesos que parecían brotar de su cerebro voluntaria e involuntariamente por igual, una suerte de malla viñetística ajena a toda veleidad compositiva.

Y si el recuerdo consiste en contar una historia, aunque sea mediante fragmentos, pocos autores han sabido contar historias como Carlos (reparen, por ejemplo, en todas esas secuencias de este libro entre Peribáñez y Pablito en pos de recuperar una amistad rota por una disputa), maestro en la fluidez de las conversaciones y en la administración de esos contados y muy calculados silencios a los que recurre para encapsularnos en instantes especialmente conmovedores.

El azar hizo además que esta entrega llegara en el momento en que estábamos celebrando el centenario de la muerte de Marcel Proust, que nos recordaba que nuestro yo está hecho de la superposición de muchos estadios sucesivos. Pero, decía, esta superposición no es inmutable como la estratificación de una montaña, porque permanentemente los movimientos de tierra hacen aflorar a la superficie capas antiguas. Carlos Giménez ha estado cuatro décadas y media atento a cada capa nueva que pudiera desencadenar nuestra interacción con un pasado del que solo él y sus compañeros de infortunio tienen el patrimonio.