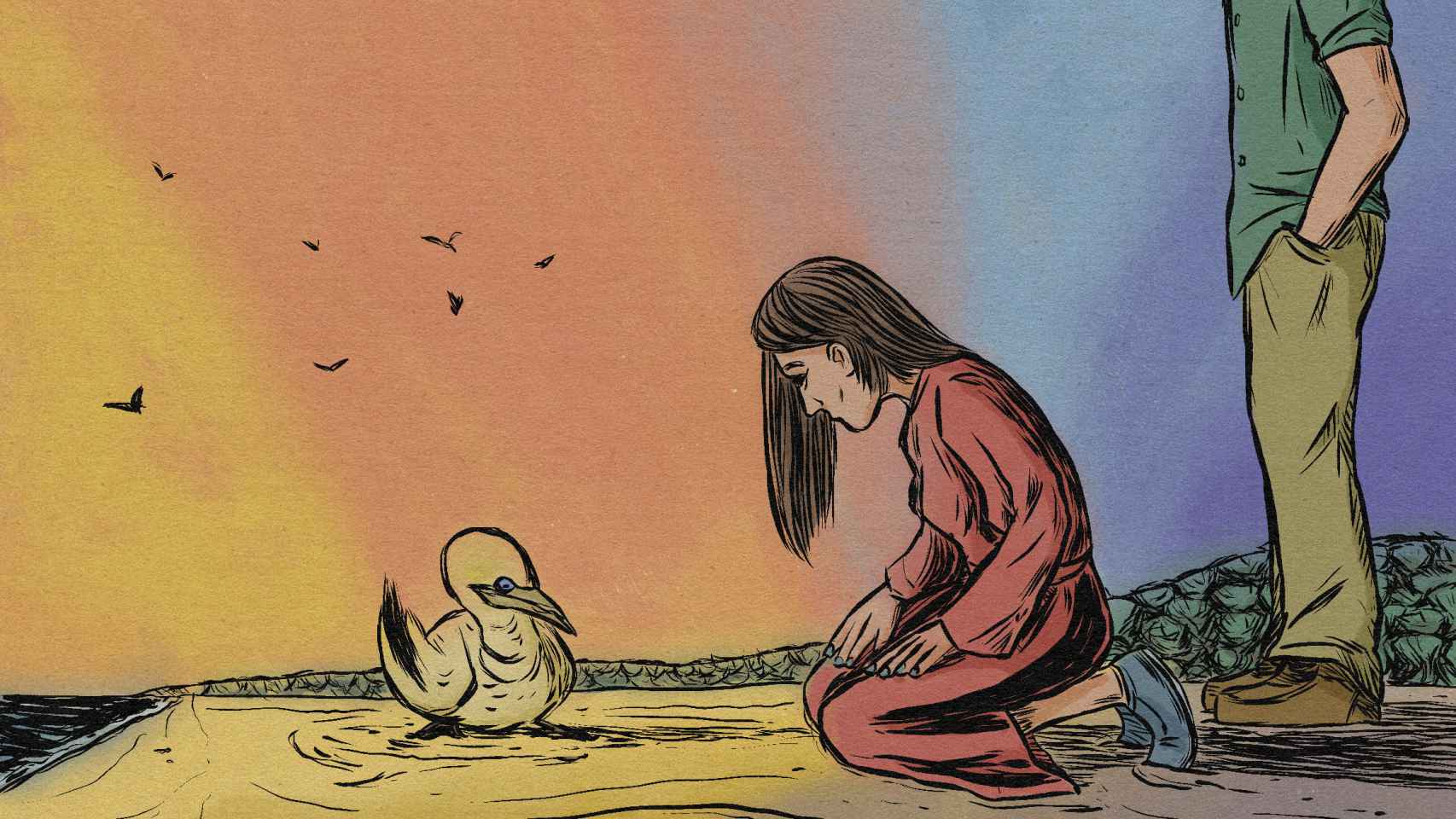

Reposaba en la orilla. Era un alcatraz atlántico. Lo vieron a mediodía, cuando volvían al embarcadero para coger el ferry hasta Olhão. Estaba sentado como los gatos cuando descansan, con esa quietud que conserva la tensión del cuerpo. O como una gallina empollando.

–Qué gustosón –le dijo él.

Ella se había criado cerca del mar y sabía que ningún ave se quedaba tranquila en la orilla, salvo las gaviotas y los chorlitejos, aunque era verdad que el animal parecía a gusto cerca de la línea del agua, como si ese lugar y esa postura sólo pudieran significar placer, unas vacaciones de la caza en altamar, de su majestuoso batirse en picado contra el océano.

–No sé qué le pasa, pero no está descansando –respondió.

Ignoraban qué ave era. Esa noche, al sentarse en la terraza del hotel –frente a ellos, las montañas por las que bajaban para ir a Fuseta, el cerro de Manuel Viegas, el barranco San Miguel y el monte San Esteban; también los olivos y los naranjos y las higueras y los almendros y los pinos y las genistas y el clamor de las chicharras y el mar que se avistaba en los días claros– él le diría que se trataba de un alcatraz. Por la mañana a ella sólo le vino a la cabeza el nombre de albatros porque su sonoridad suave y rotunda le iba bien a aquellos ojos inexpresivos y psicodélicos, cual joyas extrañas en vez de ojos, y al color anaranjado de su cabecita. En cambio, Alcatraz le sonaba a cárcel, a huida, a una isla de roca y también a la calle de Carabanchel donde había vivido. Pero era un alcatraz, no un albatros, aunque todavía no lo supieran por la tarde, cuando volvieron y se encontraron otra vez al pájaro en la orilla. Entonces se hizo evidente que no se trataba de ningún descanso. Había dos mujeres junto a él.

–Tiene el pico roto –les dijo en español la más mayor. La joven, que debía de tener unos veinte años, le acercaba agua al pico roto con una pajita mientras sostenía el móvil con la otra mano. ¿Lo estaba grabando? Hacía demasiado sol, no era capaz de verlo, además iban cargados con las mochilas, las toallas, la sombrilla.

–Vienen a la orilla a morir –afirmó la joven. Luego aplaudió cuando el pájaro abrió el pico, aunque era difícil saber si bebía o sólo era un acto reflejo. El ave se puso en pie, avanzó unos centímetros, volvió a sentarse, resignada a aquella atención no pedida sobre la que sus ojos de diamante no expresaban nada.

–¿Y si llamamos a una protectora? –dijo ella. Le angustiaba que la muchacha no parase de acercarle la pajita. Únicamente lograba importunarle. Si había ido a la orilla para morir, ¿por qué no le dejaba en paz? Pero quizás ni siquiera estaba moribundo, sino solo hambriento.

Le angustiaba que la muchacha no parase de acercarle la pajita. Únicamente lograba importunarle

Abrió Google en su móvil. Una protectora de aquella zona se hacía cargo de aves. Le pasó el teléfono a la portuguesa más mayor porque ellos no sabían hablar portugués. Nadie cogió el teléfono. La joven se había puesto ahora a bailar alrededor del pájaro, que se levantaba asustado para avanzar un poquito y luego volver a sentarse sobre la arena.

–Vámonos –le dijo ella a él. Se despidieron y se alejó de allí furiosa por no haber sido capaz de amonestar a la niñata idiota que subiría a Tik Tok sus bailecitos con la pobre ave como paisaje (por supuesto, después de demostrar lo humanitaria que era por darle de beber con la puta pajita). Se esforzó por dejar atrás la pequeña tragedia. Sin embargo, cuando más de un kilómetro después pusieron las toallas sobre la arena, todavía temblaba de rabia. Aquella gilipollas con el mismo culo de saco de cemento que Kim Kardashian, le gritó a él, iba a acabar jodiéndole la muerte al pobre animal.

–El camino del infierno está sembrado de buenas intenciones –le respondió él.

Tuvo ganas de abofetearle por soltar ese lugar común para salir del paso. Para que se olvidaran del pájaro porque “la vida es así”. Cogió un puñado de arena y se la arrojó a la cara. El viento soplaba con fuerza en dirección contraria y la tierra voló lejos. Él ni siquiera se dio cuenta del movimiento de ella, aunque sí de su enfado.

–No puedes salvarle la vida al bicho. ¿O es que te lo vas a llevar al hotel? Olvídalo –insistió, pero ella siguió insultando a aquella estúpida. No quiso bañarse hasta que no pasó una hora y odió lo suficiente el sol y la playa que por la mañana se le había antojado paradisiaca, y también a sí misma pues, si bien no podía meter al pájaro en el hotel, tal vez no resultase descabellado llevarlo en el coche hasta esa protectora. Si no había nadie, con dejarlo en la puerta sería suficiente.

Luego nadó durante un rato. El agua no le quitó el odio ni la quemadura del sol ni el angustioso recuerdo del ave. Procuró no mirar hacia atrás, no ver cuántos paseantes más se habían parado junto al animal tratando de hacer el bien cuando sólo podían hacer el mal. Al salir, le dijo a él:

–Quiero irme. Estoy cansada.

Recogieron trabajosamente, como si fuera la niñata lo que estaban metiendo en las bolsas junto con la furia de ella contra esa playa y contra él por disfrutarla. Cuando casi llegaron a la altura del pájaro, vieron un tractor. Él dijo:

–Van a socorrerlo.

–Vienen a por el pescado muerto –replicó ella. Se trataba de un pez muy grande que yacía sobre la arena y que tampoco estaba allí por la mañana, como si solo por la tarde el mar escupiera sus miasmas. Se extrañó de haberse olvidado de ese pez muerto que exhalaba su putrefacción varios metros a su alrededor, del que las olas iban desprendiendo trozos, tal que si se lo comieran. El pájaro seguía allí, aún vivo, con sus ojos de diamante y su pico partido. Si no avisaban a los del tractor, acabaría atropellado. Él la miró a ella, expectante. Ella siguió andando sin decir nada.

El primer libro de Elvira Navarro (Huelva, 1978) fue un volumen

de relatos: La ciudad en invierno (Caballo de Troya, 2007). Desde entonces ha publicado las novelas La ciudad feliz (Premio Jaén de Novela 2009), La trabajadora (Random House, 2014) y Los últimos días de Adelaida García Morales (Random House, 2016). En 2010 fue incluida en la lista de los 22 mejores narradores en lengua española menores de 35 años de la revista Granta. En 2019 regresó al cuento con 11 perturbadoras historias en La isla de los conejos (Random House).