Galdós era Madrid. Aquel chico de Las Palmas de Gran Canaria que había llegado a la ciudad, forzado por sus padres para apartarlo de un amor inconveniente, cayó en los brazos de Madrid, en brazos de los cafés, de las tertulias, de los teatros, de los museos, de los conciertos, de las calles populacheras y las plazas desordenadas, de los edificios imponentes (el de la Academia, el de la Equitativa, la Casa de Correos en la Puerta del Sol, la de la Panadería en la Plaza Mayor), de los cerros de menestrales, de los mercados y las tiendas de ultramarinos. En las postrimerías del siglo XIX, Madrid se preparaba para ser más moderno, más audaz, más libre. Y allí llegó Benito, con el primer abrigo de su vida, una maleta de cartón y la voluntad difusa de estudiar derecho sin saber aún que en él latía el pulso del escritor. Tardó poco en escapar de las clases magistrales y las inclemencias del código civil para entregarse a la vida del hombre de letras: las horas de lectura, las tardes de tertulia, los interminables paseos por el Madrid castizo escuchando al pueblo, atravesando las arterias de la ciudad a bordo de un tranvía donde, tal vez, su vecina de asiento era una Fortunata.

Empezó su actividad periodística, los artículos, las críticas musicales. Y el género del reportaje, que le permitió viajar por primera vez a París para seguir los fastos de la Exposición Universal. Allí descubriría también la obra de los realistas franceses, en especial Honoré de Balzac, cuyas obras leería con fruición. Muchos años más tarde, es imposible no ver la huella del miserable Monsieur Grandet en el marido avariento y roñoso de “La de Bringas”.

No es posible saber cuándo decidió Galdós que iba a ser escritor. Quizá el día que entregó sus primeros folios emborronados en La Nación, o cuando conoció a Clarín tras una conferencia, o cuando se iniciaron las lecturas desbocadas con las que robaba tiempo a sus clases de derecho. El alumno disperso y ausente, que pasaba más tiempo en la biblioteca del Ateneo que en las aulas de la Facultad, ya sabía que nunca sería abogado, ni sería juez. Seguramente recibió su expulsión de la universidad con un encogimiento de hombros, mientras latía en su bolsillo una entrada para el Teatro Real, el borrador de alguna crónica o el programa de un concierto. Habrían de pasar algunos años y muchas páginas en los diarios madrileños antes de que la generosidad de su cuñada Magdalena le permitiese publicar su primera novela. La fontana de oro salió en 1870, en una de esas “ediciones de vanidad” en las que el riesgo corría a cargo del autor o el mecenas.

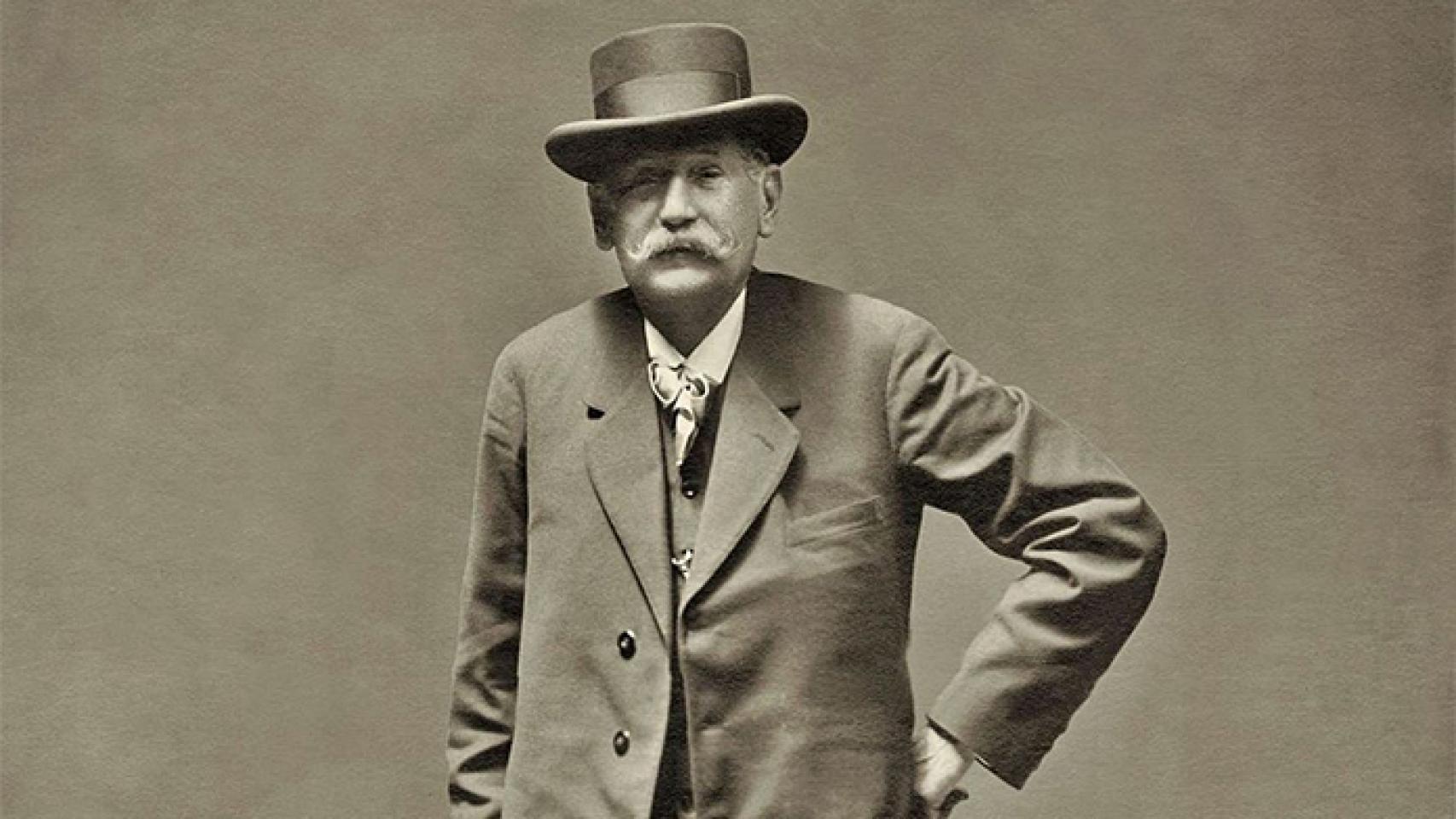

Fue la primera piedra en el camino del éxito. Porque Galdós, el de las lecturas apasionadas, el asistente a las tertulias, el traductor de Dickens, el admirador de Balzac, el periodista voluntarioso, el crítico implacable, conoció en vida las mieles del triunfo. Se convirtió en un personaje de la vida madrileña. En un indispensable. En la figura familiar reconocida en los cafés, en los estrenos de teatro, en los salones de aristócratas y de intelectuales. Su obra crecía y Madrid también, y se elevaban los nuevos edificios y se sucedían las vicisitudes de la historia. Allí estaba don Benito para contarlas, desde su mirada implacable y su lengua versátil que tan bien entendía el pueblo llano, allí estaba, liberal y libertario, republicano, patriota. Amado por tantos y odiado por un puñado de poderosos que obstaculizaron su camino hacia el Nobel. Respetado por igual por la sociedad cultivada y los analfabetos que se hacían leer en voz alta sus crónicas y sus novelas. Todos ellos reconocían su figura desmañada paseando por Madrid, que se había convertido en el personaje principal de casi todas sus historias.

El 2 de enero de 1920 murió don Benito, y, la ciudad entera se echó a la calle para decirle adiós. Fue su entierro una excepcional manifestación de duelo colectivo en la que se mezclaron los ricos y los pobres, los políticos y el pueblo llano, los intelectuales y los iletrados. Aquella mañana gélida, un inusual cortejo fúnebre honró a quien había retratado con fidelidad y crudeza a toda la sociedad de su tiempo, e hizo de Madrid el telón de fondo para la excepcional galería de personajes de su particular comedia humana.

Galdós es el símbolo de tantos y tantos chicos de provincias que llegan a Madrid pensando que va a ser un lugar de paso, casi siempre sin imaginar que esta ciudad es siempre un punto de partida. Que Madrid alumbra vocaciones, ve nacer voluntades, espolea los sueños, alienta los anhelos. Y el muchacho de Las Palmas (o el de Tarrasa, o la chica de Lugo, o de Soria, o de Valladolid) se convierte de pronto en madrileño sin tener que rengar de su lugar de origen. Galdós era un madrileño de Gran Canaria, que conservaba el deje dulzón y los ojos chiquitos arrugados por la memoria del sol de las islas. Galdós vivió y murió en Madrid. Fue rico y fue pobre, alcanzó el éxito y se asomó al abismo del fracaso, y eligió esta ciudad como telón de fondo para una obra colosal e irrepetible. Cien años después, a pesar de todas las trampas que nos pone el destino, Madrid sigue rindiéndole tributo.

Marta Rivera de la Cruz es escritora y consejera de Cultura

y Turismo de la Comunidad de Madrid