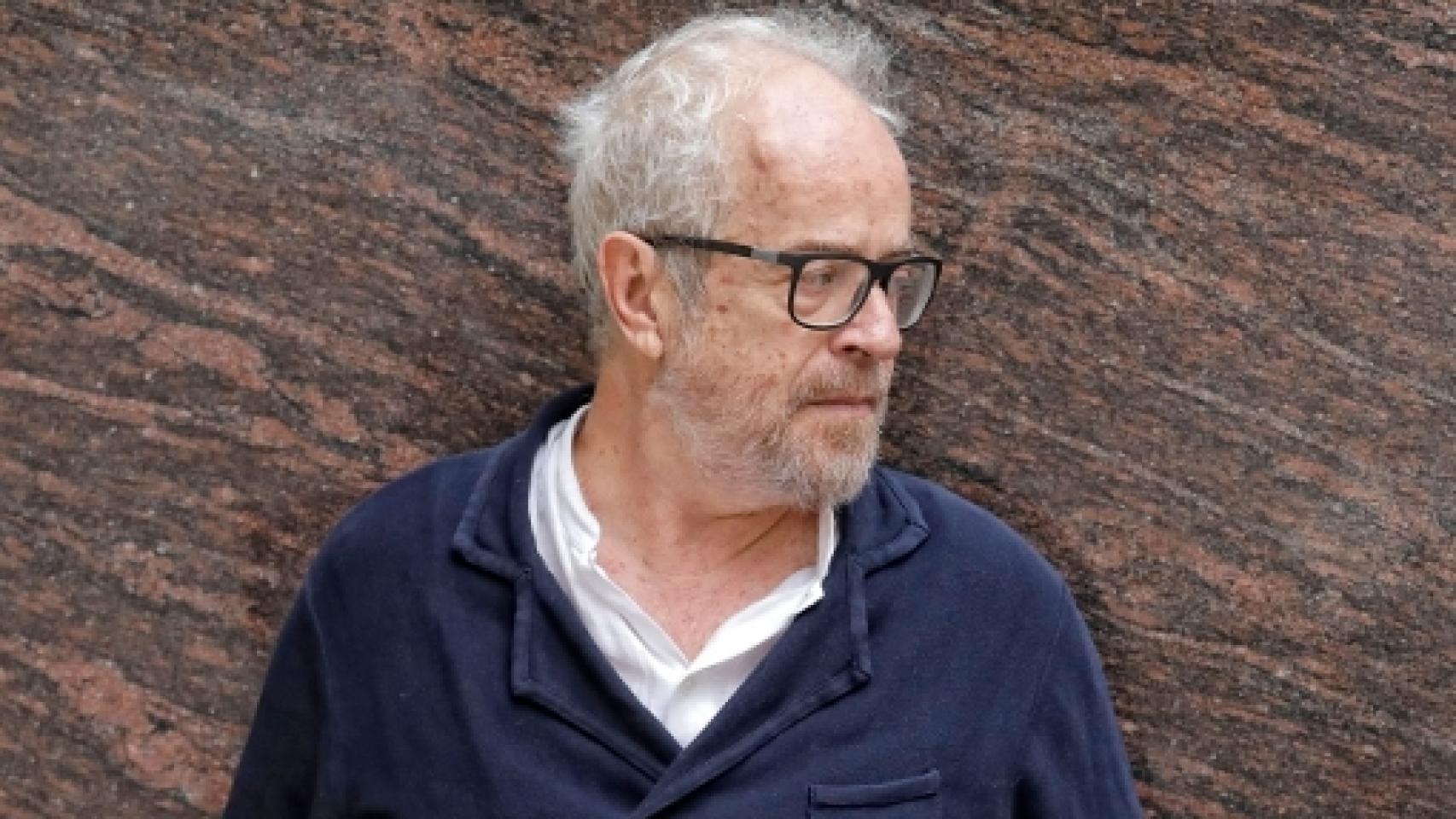

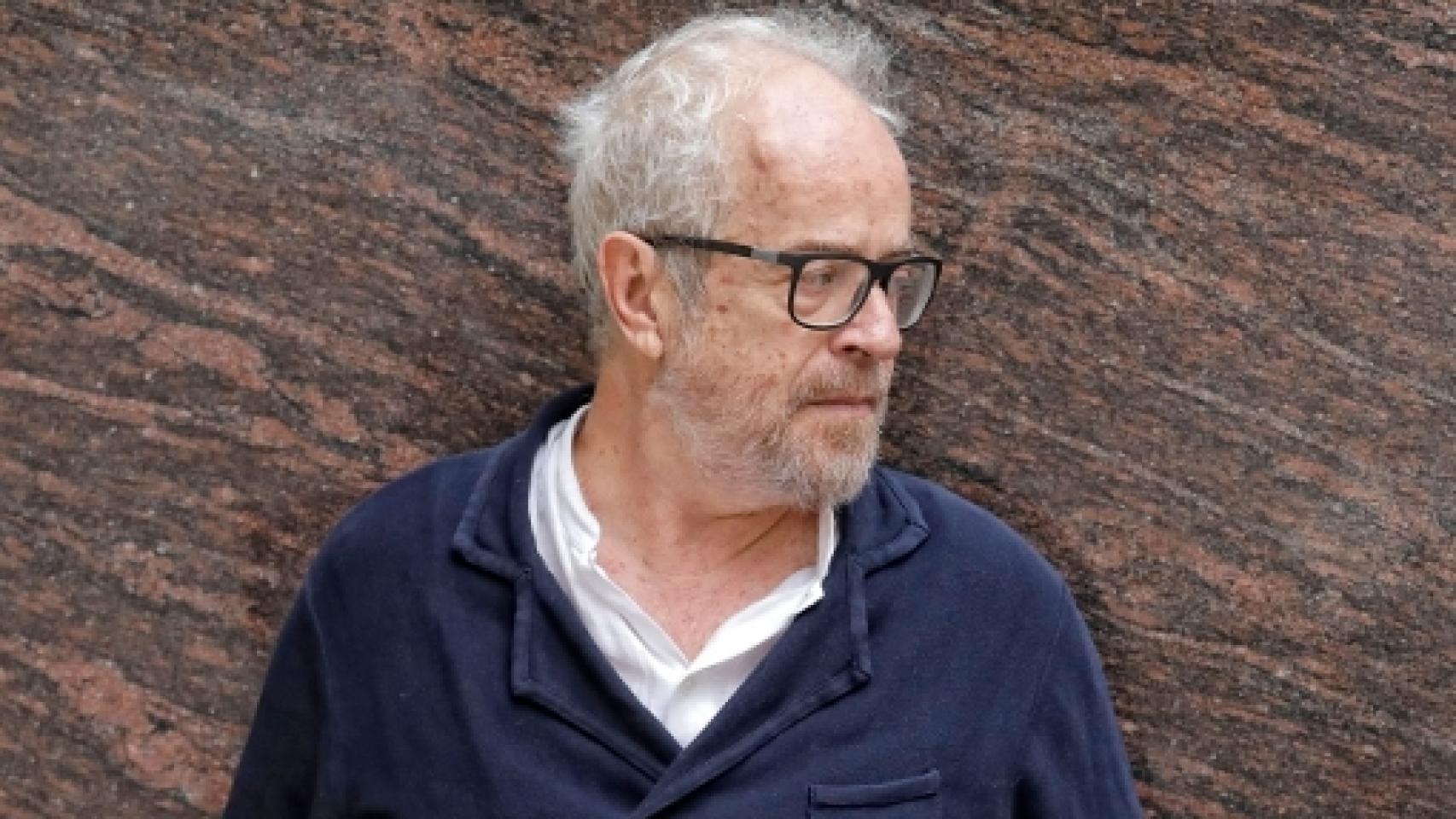

Claudio López Lamadrid. Foto: Santi Cogolludo

Robar a Claudio

Luna Miguel

No sé cuál era tu música favorita, pero recuerdo un día, o tal vez una semana, en la que de la puerta de tu despacho sólo salía "Aligers", de Calexico. Cuando se terminaba, la volvías a poner. Creo que es la única instrumental de todo el disco. Una y otra vez esos acordes que hacían pensar en los viajes larguísimos que a menudo nos contabas y de los que traías libros que aquí, tal vez, nunca llegarían. Más de una vez me sentí tentada de robarlos, pero no hacía falta porque tú preguntabas ¿cuál quieres?, y nadie de tu alrededor se sentaba hasta que apareciera un ejemplar del mismo.

No sólo proveías, también escuchabas. "¿Qué libro de tal poeta me compro? ¿Algún descubrimiento reciente en Estados Unidos? ¿Merece la pena que encargue algunos libros de esta editorial tan nueva?" Y lo hacías. Los comprabas. Como por arte de magia aparecían en tu escritorio y al poco tiempo ya lo sabías todo sobre su contenido. Llegué a pensar que tenías rayos láser en los ojos. Era imposible que leyeras así de rápido. Me preguntaba si algún día yo podría presumir de ese don. Pero es que tú ni siquiera presumías.

Basta un vistazo a lo que en las últimas horas cientos de personas escriben sobre ti para darse cuenta de que una de las cualidades que mejor podían definirte era la generosidad. No tengo dedos en las manos como para contar las muchas veces que tú lo fuiste conmigo y con Antonio. Nos diste trabajo cuando nadie daba trabajo a dos estudiantes enclenques. Nos presentaste a algunos de nuestros escritores favoritos.

Nos advertiste de sus egos para que este mundo no nos hiciera daño, y hasta nos perdonaste los nuestros cuando empezaron a aflorar. De entre todo, sin embargo, lo que más recuerdo es la manera en que me defendiste una vez por una anécdota que no vamos a rememorar pero tras la que tú me miraste a los ojos y me dijiste: "yo te creo". ¿Qué decir después de eso? ¿Cómo agradecer esa ternura?

Uno de los libros que sí dejaste sobre mi mesa, quizá con la intención de que al fin cumpliera mis ansias de robarte, fue una edición anticipada del manuscrito original de

Noches azules, de Joan Didion. Con ese libro minúsculo sobre una muerte mayúscula, aprendí que al morirnos nuestras vidas se convierten en un puzle. Mientras te escribo esta carta,

las páginas de los periódicos, las redes sociales y los chats de nuestros teléfonos se llenan de innumerables las piezas que conforman tu historia. Los que más te conocieron, los que saben qué música te gustaba, guardarán para siempre las más grandes y poderosas. Mi pieza es pequeña, y está garabateada de recuerdos que tal vez no fueron demasiado importantes para dibujar con claridad a la persona que fuiste. Me da igual poseer algo diminuto, porque lo que he aprendido contigo Claudio, es que es el cariño lo que nos hacía importantes.

El mago necesario

Manuel Vilas

Una de las virtudes de Claudio López Lamadrid era su raro don para la sinceridad. Yo creo que a los cinco segundos de ver a una persona ya sabía a quién tenía delante. Decía la verdad de una forma prodigiosamente objetiva, lo que evitaba cualquier enojo de parte y levantaba de inmediato la curiosidad. Sabía muy bien qué era la literatura y sus límites, y aún sabía mejor cómo hacer que la literatura pudiera ser conocida por todos. Sus gustos literarios eran los de la alta cultura, y eso lo vamos a echar todos en falta.

Ayudó como pocos al desarrollo de la posmodernidad de la literatura en español. Contribuyó a la modernización de la literatura española y de la latinoamericana. Es decir, hizo magia. Porque eso que llamamos literatura necesita magos.

Claudio era el mago de la literatura en español. Era el editor que escondía en su corazón un alto poeta irreductible. Conmigo fue siempre de una enorme generosidad y cariño. Coincidir con él siempre era una alegría y un placer, un lujo de la vida.

Claudio

Elvira Navarro

Imponía. Tenía todo lo que se precisa para ello. Alto y apuesto, como se dice de los príncipes en los cuentos de hadas, aunque su nombre sonaba más bien a emperador. Lucía una mirada inteligente, incisiva, algo socarrona. Tenía clase verdadera, esa que no procede del estatus, sino de la sabiduría. En Claudio había una comprensión profunda, intuitiva, del otro. Era un relaciones públicas muy peculiar, pues no hablaba mucho, amén de

un editor como la copa de un pino, a saber: aquel que posee no sólo proyecto, sino también visión. Tímida irredenta, en mis primeras reuniones con él sentí terror, pero Claudio se comportaba como los buenos maestros, sin mirar hacia donde una tiene el diente roto, y observando, a cambio, lo reluciente, para que así la alumna aprendiera a extraer su fuerza. Además, él también era tímido. Y tierno. Y de corazón gigante.

Le vi por última vez ocho días antes de su muerte. Siempre invitaba a comer a sus autores cuando estaban a punto de sacar libro, para celebrar y darnos su bendición. Como un padre.

Escribo esto el día que te has ido, Claudio, y te diré que yo jamás me acuerdo de mis sueños y que, sin embargo, me levanté hoy recordando con nitidez uno. Nada más despegar, un avión se topaba con una tormenta de nieve. La tormenta era hermosísima, aunque tan densa que el aparato no logró atravesarla. Perdió el control y comenzó a caer. Pensé que nos matábamos, pero aterrizamos sobre el agua. Sentados sobre las alas de la máquina, los pasajeros contemplamos las luces de la costa con la paz de saber que íbamos a regresar, que incluso podíamos volver a nado. El avión estaba posado sobre el mar, como un ave tranquila y poderosa.

Un seductor insustituible

Sergio del Molino

Hace cosa de un par de años, Claudio dejó el café y se pasó al té. "Ya te pasarás tú también", me dijo una tarde en Madrid cuando le repliqué que mi adicción a la cafeína era vitalicia y que no entendía esa afición por el agua sucia que es el té. Íbamos paseando hacia Atocha para coger el tren, cada uno a nuestra casa, y me propuso desviarnos porque quería comprar té en una tienda buenísima. Entramos, pero no tenían la variedad que quería. Lo volvimos a intentar en dos más que quedaban de camino, y en todas estaba agotado y Claudio no consentía sustituirlo por otro. Seguimos paseando, hablando de escritores, de lo que tenía que leer, de lo que iba a publicar, y me di cuenta de que su actitud con el té era la misma actitud que tenía hacia todo.

Sabía perfectamente lo que quería, y si no lo encontraba, no se conformaba con lo más parecido. Como editor era así, por eso

no tuvo empacho en rechazar libros que a otro le habrían parecido irrechazables. También era así como melómano y como gourmet. Y, por supuesto, como amigo: no descuidaba un detalle. Se sabía los nombres de los hijos de todo el mundo y qué estudiaban, los gustos literarios y musicales de personas de tres continentes y se tomaba la hospitalidad como una cuestión de honor. Claudio era excepcional en la larga distancia y en las cortas. Magnético, intimidante, divertido, cáustico y encantadoramente tímido. Un seductor insustituible que ha marcado el paso de la literatura publicada en España y al que los lectores -aunque no lo sospechen- van a echar tanto de menos como ya le añoramos sus autores y amigos.

Un hombre accesible en la casa del azar

Mercedes Cebrián

Claudio López de Lamadrid hacía un uso lúdico de las redes sociales. Nos divertían sus selfis en los que aparecía de refilón con grandes de la literatura, fuesen o no autores de Random House, pues en esas fotos lo que hacía era compartir su entusiasmo hacia la literatura. Su gusto por hacernos partícipes de sus buenos momentos vitales me llevó a ver alguna imagen en las que aparecían los López de Lamadrid en una reunión familiar: eran un verdadero clan, siempre sonrientes en las fotos; yo, de familia exigua y mal avenida, los miraba con admiración y no sin cierta envidia.

Como cuando nos cortan el agua en casa y ahí nos damos cuenta de lo valiosa e insustituible que es, ahora es cuando reparo en el cariño con el que

Claudio logró que todos nos sintiésemos parte de una familia algo más numerosa que la suya en Random House, en esa "casa azarosa" que es ese enorme grupo editorial. He dicho todos y todas, y eso incluye a una autora como yo, de las que no integran las listas de los más vendidos y que se convirtió por un año en editora de uno de los sellos gracias a su confianza.

Si alguien tiene dudas acerca del significado exacto del adjetivo "accesible", que piense en Claudio, pues él lo encarnaba a la perfección. Lo podías abordar en el Museo del Prado mientras él lo visitaba junto a Orhan Pamuk y en ningún caso te despachaba rápido por lo inoportuno de la aparición; al revés, te saludaba y escuchaba con amabilidad e interés genuinos. Accesible es también quien te da la confianza de llamarlo en cualquier momento a su móvil y quien vela por los autores de la casa en momentos vitales difíciles para ellos, como me consta que él hacía. Ese era Claudio, el cabeza de una gran familia a la que, con su maestría habitual, él nos invitó a pertenecer.

El arte de volverse humo

Emiliano Monge

En cada comida, en cada reunión, en cada presentación, Claudio López desaparecía de manera repentina. Esperaba a que la concurrencia estuviera distraída, para marcharse apurado y en silencio. ¿Cuántas veces habremos escuchado la misma pregunta? ¿Y Claudio? ¿A poco ya se fue otra vez?

Él nunca lo supo, pero esto: saber cómo volverse humo, también me lo enseñó -como me enseñó a terminar un libro, como

me enseñó que el castellano es un país que está en dos continentes, como me enseñó que la generosidad sólo tiene sentido cuando es justa, como me enseñó a aparentar que uno presta atención hasta en las situaciones más incómodas, como me enseñó todo lo que sé de perros atigrados, como me enseñó la importancia de encontrarse un tornillo tirado en la calle, como me enseñó a echar para delante, a pesar de tener ganas de sentarse-.

Uno pensaría que se tendría que haber acostumbrado, que

debería haber aprendido a vivir con la costumbre ésa de que Claudio no se despedía, de que, de él, uno no se despedía. Qué tristeza más profunda descubrir que no es así: que, a esto, a despedirme de Claudio López Lamadrid, no me acostumbré. Y descubrir, además, que no aprendí como debía todas sus lecciones. Porque de haberlas aprendido, hoy también me habría vuelto humo. Aunque fuera para escapar una vez con él.