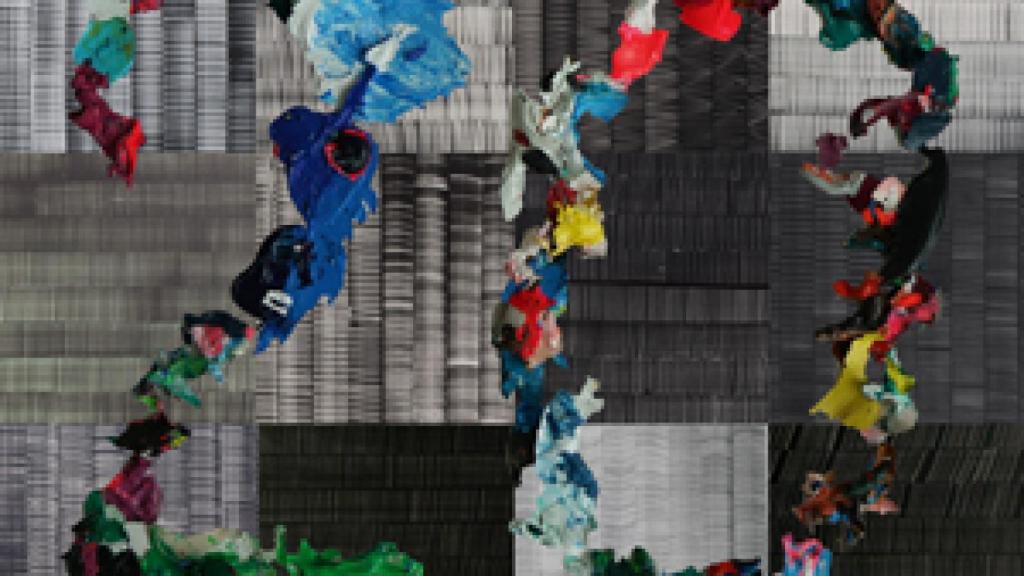

20_Juan-Usle

Veinte ovejas

El hombre dijo que no me moviera de allí hasta que no estuviesen recogidas las veinte ovejas y que, al llegar la última, cerrara la puerta del aprisco. Sólo entonces podría marcharme a mi casa. Lo último que dijo fue: “Prepárate para una noche larga y fría. Sé buena chica". Desde el recodo del camino, me enseñó el puño en señal de que me castigaría si por la mañana no estaban todas sus ovejas a buen recaudo.

La primera oveja fue la única que llegó antes de la anochecida. Era joven, casi un cordero. La vi bajar dando brincos por la ladera. Vino corriendo a que la acariciase. Por pasar el rato me entretuve quitándole garrapatas.

Ya oscuro, llegaron otras dos, atraídas por el resplandor de las antorchas, que encendí conforme a las instrucciones que había recibido del hombre. Las dos entraron rápidamente en el aprisco, una de ellas con la lana cubierta de lodo, como si se hubiera revolcado en una ciénaga.

Precedieron a la cuarta sus balidos, tan lastimosos que parecían lenguaje humano. Al llegar a mi lado, fijó en mí la mirada, pero yo ¿qué podía hacer? Vi que tenía rota una pata.

A medianoche conté la quinta. Una flecha le atravesaba el lomo de parte a parte.

Transcurrió largo tiempo hasta que aparecieron las tres siguientes. A la luz de las antorchas, comprobé que las dos primeras hacían de guía de una tercera a la cual los cuervos u otras aves similares habían arrancado los ojos.

La novena y la décima llegaron con tanto sigilo que por poco no las veo. Temí quedarme dormida y perder la cuenta. Para evitarlo me mojé la cara con el agua del pilón. Se había formado una capa fina de hielo en la superficie.

A todo esto, oí una especie de estertor agudo. En el camino encontré a la oveja caída, tan exhausta que no se tenía de pie. No tuve más remedio que arrastrarla hasta el aprisco.

Amanecía cuando divisé a un anciano que trataba de alcanzar a tres ovejas, demasiado rápidas para él. Me pidió con ojos llorosos que le regalase una con que matar su hambre y la de sus hijos. Le respondí que el dueño del rebaño no lo consentía. El anciano me dijo palabras feas. Entonces le arrojé piedras hasta que no tuvo más remedio que marcharse.

La decimoquinta oveja tenía una raja en el vientre por la que le asomaba un cacho de tripa. Perdía sangre, pero no tanta como las dos que llegaron poco después, con mordeduras por todas partes. A duras penas, balando angustiosamente, lograron refugiarse en el aprisco.

Clareaba cuando apareció una oveja a la que faltaba media cara, quizá como consecuencia de una descarga de perdigones. No estoy segura. La oveja sólo podía ver por un ojo. Quise acariciarla, pero me esquivó asustada.

Las dos últimas aparecieron en lo alto de la ladera con los primeros rayos del sol, perseguidas por un trío de lobos. Estos se lanzaron sobre una de ellas. La otra, empavorecida, aprovechó para escapar. Yo corrí a todo meter con una de las antorchas. El fuego espantó a los lobos. La oveja yacía ensangrentada en el camino, el terror detenido en sus ojos yertos. Me daba igual que estuviera muerta. A mí el hombre sólo me había dicho que por la mañana debían estar las veinte ovejas en el aprisco. Si vivas o muertas, de eso no había hablado.

Las conté. Eran veinte. Cerré la puerta y me fui rendida de sueño a mi casa.