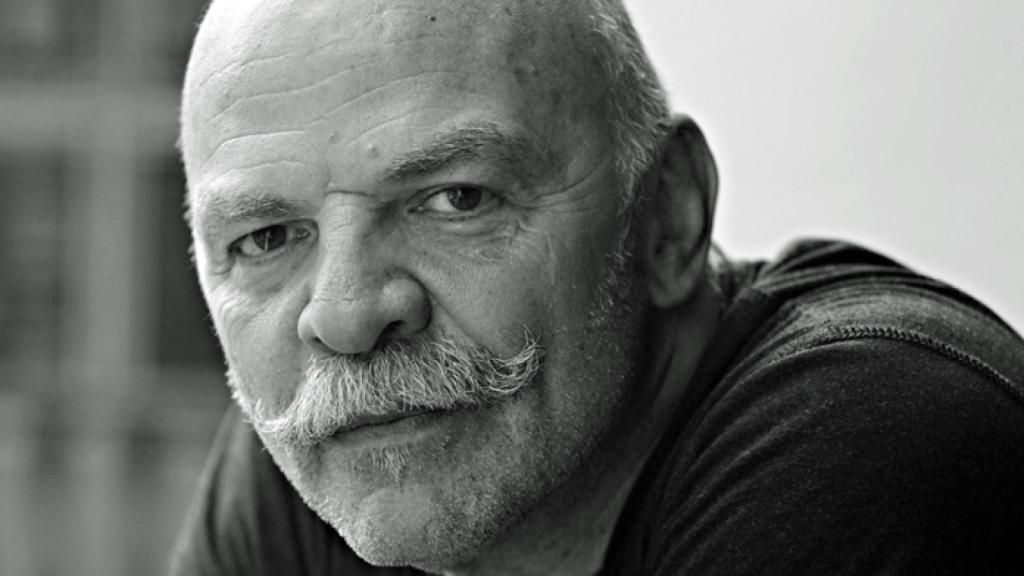

Martín-Caparrós

Echeverría

El lector de Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) ya conoce la riqueza de recursos que exhibe su escritura, desde el fragmentarismo que no lo parece hasta el oído casi sinfónico para las inflexiones del idioma, pasando por su capacidad de utilizar la prosa condensándola hasta el haiku o expandiéndola hasta la frase acumulativa que nunca acaba.

También reconoce la alta citabilidad connatural a Caparrós, porque no hay página en la que no cuaje un aforismo, sentencia, máxima o metáfora felices, tan perfecta para el periodismo de largo recorrido y que tan bien sabe manejar cuando se trata de ficción, un género en el que esa virtud podría acarrear el peligro del subrayado. Ni modo: Caparrós es un escritor superdotado, seductor, con un talento natural para mantener el equilibro narrativo. Ahora, después de tres libros de crónica consecutivos e imprescindibles (El interior, Lacrónica y El hambre), el argentino vuelve a nuestro mercado editorial con una novela, Echeverría, que no es una novela histórica (“el refugio más canalla”, considera Caparrós al subgénero) pero sí una novela que enfoca la historia, el modo en que la historia se construye, esto último en doble sentido: la conciencia que a veces adquieren algunas personas de estar construyéndola, y la escritura que viene después y la apuntala, reconstruye o inventa con materiales que dejan, así, de significar lo que significaron.

Echeverría es Esteban Echeverría, escritor nacional argentino cuya biografía atraviesa la primera mitad del siglo XIX, marcada por la voluntad de dirigir a la recién inventada República argentina a un destino de civilización y verdadera libertad, enarbolando para ello una idea que hoy ha menguado su prestigio, aunque no lo suficiente: la construcción de una literatura nacional, propia, genuina. Así, estas páginas desgranan la biografía de un hombre que perdió pronto y trágicamente a sus padres, se formó en París, regresó a Buenos Aires (entonces, una ciudad de cuarenta mil habitantes, una migaja del tiempo que le arranca a Caparrós algún pasaje magistral que puede recordar o comentar la “Fundación mítica de Buenos Aires” borgiana: “Buenos Aires es tan modesto que no tiene origen. Buenos Aires no cuenta sus principios, o lo que cuenta es pura pérdida”) para escribir libros a menudo más importantes e imborrables, se enfrentó en la primera hora a la tiranía de Juan Manuel de Rosas, conoció el exilio, murió, y acabó dando nombres a calles y plazas.

Todo esto cuenta un narrador en tercera persona, como cuenta las flaquezas y sus pasiones privadas de Echeverría. Es un narrador que a veces duda y al final de cada capítulo incorpora un pasaje encabezado con la palabra “Entonces” (así pues, el tiempo como factor esencial de lo que se nos cuenta) y otro pasaje que da cuenta de los problemas que ha tenido que encarar la escritura: ¿cómo recuperar la información, por qué escribirla, qué hacer para que el pasado sea presente en el libro? Etcétera.

De Echeverría a Argentina y viceversa, la novela recorre continuamente el camino intrincado que une esas dos palabras-ideas-realidades-ficciones, y acaba siendo al mismo tiempo una pregunta sobre el sentido de una vida y el sentido de un relato colectivo. Esa vida encuentra su sentido en la escritura, incluso aunque “Echeverría supone que escribir no es necesario: que quizás ese fue su error”. Y el relato de la patria, o mejor de una cultura al servicio de la patria, no sé si tiene sentido pero sí destino: “la mayor trampa que tienden todas las culturas: que esa cultura va a durar para siempre. Todos los tiempos creyeron que serían así para siempre: que nunca se volverían pasado. Todos los tiempos se volvieron”.

Por cierto, no será casual que en sus temas el libro se parezca, sin parecerse del todo, a La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez: tiempo de preguntarse qué cosas son un país y su historia. El caso es que todo esto se desarrolla ante el lector con un admirable sentido del ritmo y de la construcción de personajes (extraordinario, el protagonista; muy notables, su círculo de amigos, su amante Candela, su hermano y su madre entrevista). Y la citabilidad, de nuevo. Caparrós provoca esa necesidad sonriente de subrayar, compartir en redes, reproducir sus trallazos. Como este: “España fue anatema. Es tan mullido tener un anatema”. Este: “Y siempre es fácil, piensa, una buena salida, creer en el poder”. Este: “Lo más insoportable de los muertos es que están en todas partes” (otra argentina, Mariana Enriquez, escribe algo no tan distinto en su reciente Las cosas que perdimos en el fuego). O este: “Ya no piensa en la muerte; ahora piensa en su muerte”. Ejemplos al azar de una novela excelente.