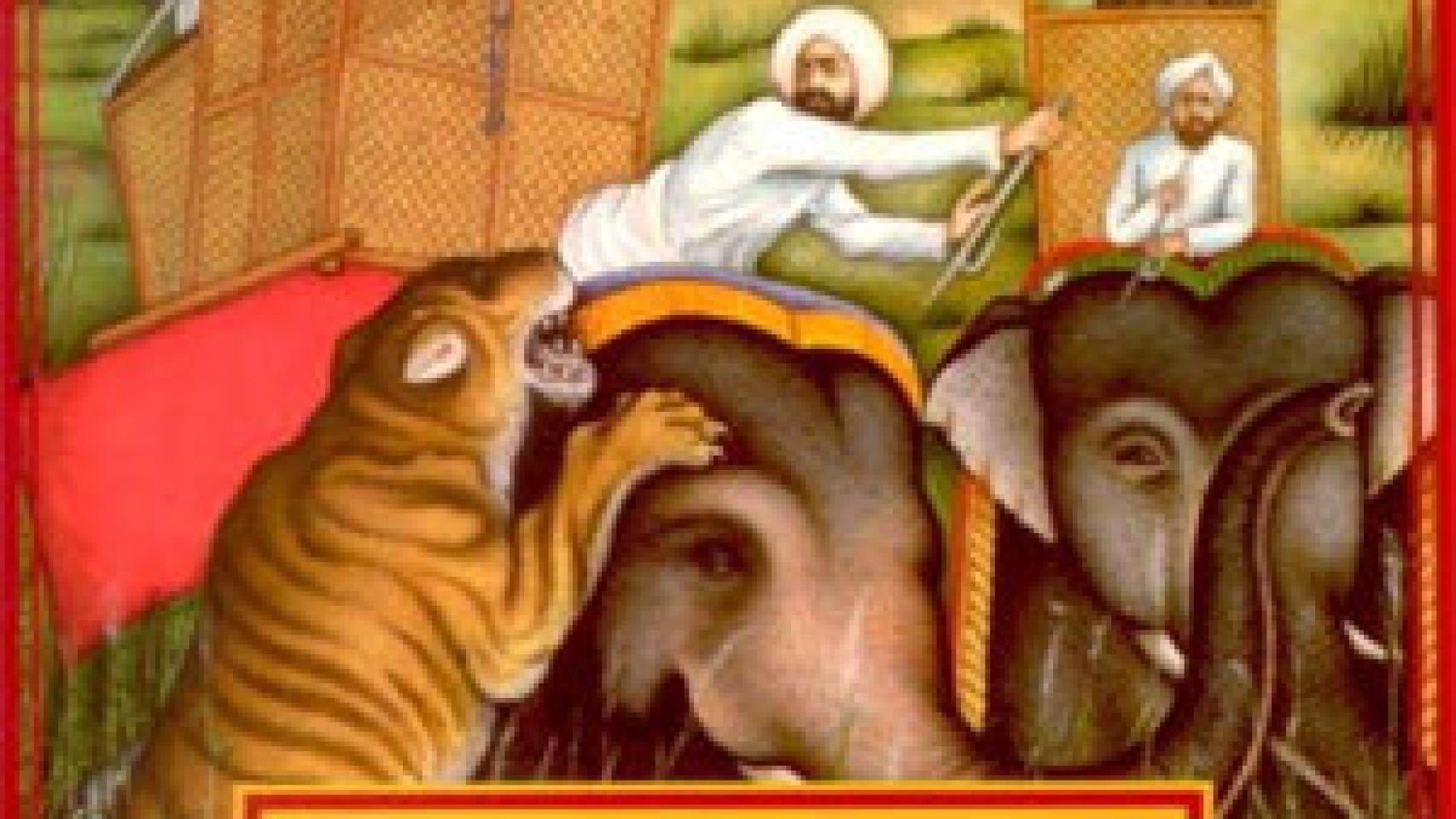

Portada de las memorias apócrifas de Salgari.

Es bien conocido que Emilio Salgari, por mucho que firmara con el título de capitán, no fue el aventurero que decía ser. Estudió para marino, pero nunca llegó a adquirir el rango del que presumía; de hecho, sólo hay constancia de que realizara unos cuantos viajes a bordo de un buque escuela. Fue, en cambio, un escritor enormemente popular, el primer europeo que batió la marca de los cien mil ejemplares, y no necesitó conocer de primera mano los exóticos escenarios donde se desarrollan sus novelas para recrearlos con maestría. En contraste con su gigantesco éxito, Salgari y su familia malvivían porque los editores exprimían al máximo las habilidades del escritor, se quedaban con sus derechos de autor y le pagaban una porca miseria. Con el agua al cuello y el corazón destrozado por la demencia de su esposa, el 25 de abril de 1911 se suicidó mediante el rito japonés del seppuku -conocido vulgarmente como harakiri-, usando un yatagán como el que blandía su personaje más famoso, Sandokán.Diecisiete años más tarde, sus hijos publicaron sus supuestas memorias, pero en realidad fue un encargo que le hicieron a Lorenzo Chiosso, profesor de uno de ellos. Ahora, la editorial Renacimiento reedita en español Mis memorias con un breve prólogo de Fernando Savater y, para mantener viva la incertidumbre que siempre ha rodeado al italiano, eluden mencionar su verdadera autoría. "En el prólogo -aclara el filósofo- menciono el ficticio carácter aventurero de Salgari, por lo que es de suponer que todas las aventuras que se narran en el libro son inventadas, como el hecho de que conociera en persona a Sandokán".

Para el autor de Los invitados de la princesa, último Premio Primavera, las memorias son interesantes porque reproducen muy bien el estilo de Salgari. "Probablemente, los hijos de Salgari encargaron el libro para que fuera un homenaje a la figura de su padre y, a la vez, un negocio rentable", opina Savater. "En cualquier caso -añade- reflejan muy bien lo que Emilio Salgari habría querido ser en realidad".

A continuación reproducimos el prólogo y el comienzo de las "no memorias" de Emilio Salgari.

Prólogo

El Capitán Salgari

Siempre he sentido gran admiración por quienes proclaman que su afición a la lectura se despertó a los siete años, cuando una tía les regaló el día de su santo La montaña mágica, para confirmarse a los nueve, cuando acabaron En busca del tiempo perdido. Confieso que mi vocación tiene orígenes más modestos: me convirtieron en lector los relatos de aventuras y muy especialmente las novelas de Emilio Salgari, de cuyo suicidio se cumplen este mes los primeros cien años. Quizá desde entonces vivo de rentas y sigo nutriéndome de aquel gozo que no se extingue: residuos radioactivos de la imaginación...Salgari nació en Verona, para después marchar a Génova y finalmente morir en Turín. Quiso ser marino, pero dejó a medias su formación náutica y en toda su vida apenas hizo en barco unas pocas excursiones y un crucero modesto por el Adriático. Sin embargo, como periodista primero y como novelista después, ya nunca dejó de navegar. En junco, en fragata, en bergantín, en galeón y en canoa, por el golfo de Bengala, el mar de la China o de las Antillas, por el río Orinoco y el padre Nilo, por el Ártico... Navegó ya toda su vida por el azul de los atlas y las ilustraciones coloreadas de las enciclopedias. Hay poetas de lo íntimo que escriben hacia adentro y poetas de lo exótico y remoto, que escriben hacia fuera y a lo lejos. A esta última tripulación perteneció Salgari y no seré yo quien le hubiera querido de otro modo.

Casi desde sus comienzos como cronista y novelista, Salgari obtuvo un notable éxito de público. En sus últimos años, era el escritor con mejores ventas de Europa: algunas de sus ochenta y cuatro novelas superaron la cota hasta entonces desconocida de los cien mil ejemplares y tuvo multitud de imitadores, como Luigi Motta o sus propios hijos. Sin embargo, Salgari vivía acosado por la penuria, trabajando como un forzado de la pluma para editores que le estafaban con impávida constancia. Sus quejas al respecto recuerdan a las de tantos autores antes que él, empezando por las del muy pirateado Cervantes en «El licenciado Vidriera». Fue esa explotación laboral, mientras luchaba por mantener a su mujer trastornada y a sus hijos pequeños, lo que finalmente le empujó al suicidio. Esta solución trágica era la maldición de su estirpe, pues su padre se había suicidado también como luego hicieron dos de sus hijos. Pero en su caso, los que le empujaron a la muerte fueron quienes le robaban impunemente el fruto de su trabajo. Un día se hartó, cogió uno de los yataganes modelo Sandokán que coleccionaba y se hizo el harakiri, no sin dejar una nota para sus verdugos: «A vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria o aún peor, sólo os pido que en compensación de las ganancias que os he proporcionado os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo la pluma». Tenía cuarenta y nueve años. No deja de ser triste que hoy, cuando ya los escritores parecían haber conseguido asegurar razonablemente sus derechos, las nuevas tecnologías brinden a otros desaprensivos posibilidades de reinventar el viejo expolio...

Leí en mi infancia mucho a Salgari en los pequeños volúmenes editados por Saturnino Calleja. Los compraba en la librería Paternina de la calle Fuenterrabía, frente a mi casa en San Sebastián. Rebuscaba en la trastienda, tratando de hallar alguno para mí desconocido todavía, cosa cada vez más difícil. Mi madre aguardaba para pagar ante el mostrador, repitiendo: «¡Sólo uno! ¡No cojas más que uno!». Hace bastante más de medio siglo... y ya se ha borrado casi todo, empresas, amores, ilusiones. También argumentos y psicologías de libros sesudos que me recomendaron como imprescindibles. Pero no olvido los mares y las selvas de Salgari, sus peligros y travesías que me educaron, sus tigres y sus árboles gigantescos en cuyo tronco hueco podía refugiarme. ¡Y la Montaña de Luz!

Fernando Savater

Abril de 2011

Abril de 2011

Mis memorias

I

La primera de mis últimas páginas

Escribir las propias memorias, cuando las luces de la esperanza van amortiguándose, cuando ya no se está en condiciones de desear nada en la vida, cuando se está cansado por el trabajo hecho a lo largo de los años y por las mil luchas soportadas, no es cosa fácil ni agradable.Sin embargo, en mi caso, esta tarea no es sino una necesidad y un deber. Y yo no intento substraerme a la obligación, porque deseo que mis hijos y cuantos me amaron y me conocieron a través de mis libros, saquen, de la sincera narración de mi extraña vida de aventuras, aquellas enseñanzas y aquella áspera voluntad de batallar, aquel deseo de aventuras y de gloria que yo quisiera estuviesen infundidos en el alma de todos los jóvenes italianos. Mis memorias serán, por eso, el coronamiento de toda mi obra: la síntesis, el epílogo.

Escribo estas líneas en una melancólica mañana de enero, mientras el cielo está gris y todo es gris en torno mío. Pero la constancia, para llevar a término esta especie de testamento moral, no me faltará. Al menos así lo espero.

Se dice que algunos célebres escritores de libros de aventuras fueron, por una ironía que acaso no es tan rara como parece, hombres completamente sedentarios. El grandísimo Julio Verne, por ejemplo, según algunos, no había viajado más que alrededor... de su ciudad natal, de la cual era alcalde.

Por el contrario, yo he sacado siempre, más que de las bibliotecas, de mi experiencia personal, la sustancia de mis libros.

Fue la necesidad de desprenderme, por así decirlo, del frenesí de aventuras que todavía me poseía, lo que guio mi pluma: y así encontré, en el desarrollo novelesco de sucesos que verdaderamente sucedieron, una compensación a mi forzosa inmovilidad. No pudiendo ya correr por mares y continentes, lancé sobre el globo terráqueo a mis héroes y mis heroínas; y escribí, escribí, escribí hasta el punto en que el escribir, de remedio liberador se convirtió en una profesión. Peor: en una dolorosa profesión.

* * *

Y aquí estoy hoy, después de tantas luchas, después de haber publicado un montón de volúmenes, después de haber hecho la fortuna de, al menos, dos editores, aquí frente a las más serias necesidades de la vida.

Aquí estoy hoy obligado, para buscar un poco de azul, a recordar los lejanos días de mi mocedad.

La colina turinesa que distingo desde la ventana, está blanca de nieve; en mi estudio reina la sombra; oigo las voces de mis niños que se divierten ignorantes... Un poco de fiebre me pone espanto en la carne... Sé que mañana se presentará el angustioso problema del durísimo pan cotidiano... El terror de que mi adorada esté incubando el germen de una insidiosa enfermedad oprime mi corazón... Sin embargo, ¡misterios del alma humana...!: El recuerdo de mi agitada y violenta juventud me produce una extraña sensación de calor; una especie de embriaguez que me enorgullece.

* * *

¿Orgulloso de qué...? ¡Bah! Quizás mi vida no ha sido del todo inútil, quizás las aventuras de las que fui protagonista, los jóvenes italianos hayan sacado, sacan y sacarán una enseñanza de energía, de heroísmo, de vida intensa... Acaso mi modesta y popular literatura no ha sido meramente un sencillo y ocioso entretenimiento...

Este pensamiento me da fuerza para no sucumbir bajo las duras necesidades materiales y morales; me da fuerza para escribir mi último libro. Mi libro póstumo.

II

La misteriosa influencia del pasado

Nací en Verona, el 25 de septiembre de 1863, en una acomodada familia de Negrar-Valpolicella. Pero yo siempre he tenido la manía de haber nacido mucho tiempo antes.

El Salgari que fue fatalmente empujado a la más extraña vida aventurera nació seguramente antes.

Diré más: la idea de escribir novelas se me impuso -es la palabra adecuada-, a modo de consuelo y desahogo, cuando por la grave fiebre contraída en las tierras tropicales me vi, a despecho mío, obligado a la vida sedentaria.

Mi padre, un comerciante de tejidos, solía decir que entre los recuerdos confusos de su mente aparecía con frecuencia una leyenda familiar que hacía descender a los Salgari de guerreros persas, uno de los cuales había llevado sus hazañas hasta Venecia.

Un sabio en estudios heráldicos me quiso convencer de que la leyenda era una realidad. Dejando en paz Persia y sus famosos guerreros, lo cierto es que mi madre descendía de una familia de bravísimos marinos dálmatas, que habían combatido por una noble causa en Dinamarca. Mi madre decía también que en mis facciones reconocía las de un heroico antepasado, que había realizado verdaderos milagros de valor. Y acaso la buena señora, inconscientemente, pensase que yo sería la reencarnación del aventurero marino dálmata, y en las largas noches de invierno me hablaba de las grandes hazañas de mi abuelo, de sus viajes, de su entusiasmo por la liberación de los oprimidos; y entre tanto me miraba con afligida ternura.

En medio de la sencillez de sus narraciones, ella poseía el arte de hacer brillar la nota de valor y de audacia.

Mi imaginación quedaba fuertemente impresionada por aquellos cuentos ingenuos y pintorescos; como lanzado por invisible mano sobre el vasto mundo, yo atravesaba montes y océanos, descubría nuevas tierras, tomaba parte en los más portentosos sucesos, en las más lejanas comarcas... Me abstraía de toda realidad cotidiana, no existían las paredes de nuestra casa; como el héroe de la novela de Wells, las atravesaba para volar sobre los mundos nuevos, en busca de las más emocionantes aventuras.

Sin percatarse de ello, mi madre preparaba así su destino y el mío.

Pero, acaso, ¿quién sabe?, aun sin estos cuentos yo habría igualmente sentido palpitar en mí el alma de mi inquieto antepasado.

***

El mar ejercía sobre mi espíritu una verdadera fascinación. No imaginaba la posibilidad de otra vida que la del hombre que se confía a las ondas del océano, para ser llevado por el destino y por el huracán hacia inauditas empresas en tierras desconocidas, donde todos los instintos ancestrales pueden encontrar su desahogo, donde se goza la embriaguez de la lucha contra los indómitos elementos de la naturaleza y donde la voluntad y el arrojo son las únicas virtudes necesarias. Antes de ahora yo pensaba que un hombre no puede llamarse tal verdaderamente, sino después de haber traspasado las fronteras de la civilización, para espaciarse en los inmensos reinos de lo inexplorado. Me figuraba que todo el mundo estaba sin explorar y que todos los hombres tenían el deber de lanzarse a la conquista de la tierra.

Y con estas ideas tempestuosas en el cerebro, me preguntaba a veces ingenuamente, qué harían en sus casitas, en las oscuras oficinas, en los ociosos cafés, tantos jóvenes veroneses que perdían así el mejor tiempo de su vida, en lugar de lanzarse de cabeza a las aventuras de la tierra y del mar... Del mar especialmente. Porque estaba convencido de que todos los hombres tenían el deber de ser marinos.

Y ahora confesaré un deplorable defecto mío: no tenía ganas de estudiar. Fui un pésimo estudiante. Los bancos de la escuela me parecieron siempre un instrumento de tortura. No me gustaba hacer con mi pluma más que bosquejos y dibujos. Para el arte figurativo, tenía, sí, cierta disposición. Lo sabían bien mis cuadernos, mis libros de texto, los atlas, las paredes de mi casa, las maderas de las puertas; lo sabían hasta los puños de mis camisas; toda superficie blanca tenía para mí una sugestión irresistible, y me veía impelido a cubrirla con los más extraños dibujos. Naturalmente, eran siempre dibujos de escenas salvajes y marineras, en las cuales se desfogaba mi pasión romántica, trazando figuras de un realismo fantástico.

Pero al indomable deseo de aventuras que me inflamaba, no siempre le bastaban los pacíficos e inocuos dibujos: y entonces me desfogaba sobre las espaldas y las cabezas de mis compañeros de escuela.

Era el responsable sin discusión, de toda empresa que implicase algún riesgo.

Un buen anciano, maestro, me tomaba con frecuencia por el cogote y me decía una frase cuyo significado no comprendía.

-¿Sabes, Emilio...?, temo que tengas una enfermedad.

-¿Yo? Me encuentro perfectamente.

-Pues, sin embargo, tú estás enfermo de una enfermedad incurable.

Me reía en la cara del venerable maestro, con la sana impertinencia de los muchachos que tienen salud incluso para vender.

-¿De qué mal estoy enfermo señor maestro?

El buen hombre daba unos golpecitos en su enorme tabaquera y clavándome dos ojillos que querían ser maliciosos me decía con tono un poco melodramático:

-Tú estás enfermo de... donquijotismo.

Estas palabras me las repetía de cuando en cuando, en realidad muy frecuentemente, porque lo hacía siempre que debía castigarme por haberme puesto a la cabeza de alguna expedición guerrera, y numerosas cabezas de mis condiscípulos llevaban las señales de mi donquijotismo.

***

Aquella palabra me era entonces completamente ignorada porque no conocía siquiera la existencia del inmortal héroe de la locura generosa. Más tarde me convencí de que el viejo y buen maestro de escuela tenía en parte razón.

Un poco de la enfermedad de don Quijote se incuba en el alma de todos los que aman las aventuras y que son arrastrados a combatir contra los molinos de viento y los odiosos monstruos de la realidad.

Pero, ¿es una enfermedad, de la cual se deba uno curar por completo? No lo sé. Todavía hoy, después de haber dado, sin ningún provecho material, varias veces la vuelta alrededor del mundo, impulsado por la ilusión de descubrir siempre alguna cosa y de salvar a alguien, todavía hoy pienso que un poco de donquijotismo no hace daño a la humanidad.

Después de todo, cuanto es bello, noble y generoso; acaso cuanto es verdaderamente espiritual y humano en la vida, tiene por impulso secreto la locura que lanzó al pobre hidalgo a combatir, débil y escuálido, contra tanto fingido gigante con el vientre lleno. Sí, es verdad, combatir a los fingidos gigantes es tonto: la gente seria se ríe de ello, pero yo pienso también que combatir a los monstruos es una gimnasia útil, porque nos prepara para luchar contra los monstruos verdaderos, y cuando llega la ocasión nos encontramos en condiciones de poder darles una buena paliza.

***

Pero, para ser completamente sincero, debo confesar que no siempre era la defensa de alguno lo que me impulsaba a organizar batallas: muchas veces sentía la salvaje necesidad de combatir para dar desahogo al fuego interno que me devoraba, para calmar mi fiebre de aventuras, para acostumbrarme al peligro y a la violencia. Así, yo mismo comprendía que me estaba convirtiendo en un injusto perdonavidas; me identificaba, de vez en cuando, con el tipo odioso del prepotente, del pequeño don Rodrigo, que abusa del poder sobre los otros. Porque, en suma, como he dicho antes, yo era siempre el jefe en todas las guerrerías y todos me temían.

Y, desgraciadamente, la certidumbre de ser temido engendra con frecuencia en los muchachos un exagerado concepto de la propia fuerza y del propio valor.

Poco a poco, casi sin darse cuenta de ello, el niño, por naturaleza generoso, se transforma con frecuencia en déspota, especialmente si se convence de que la fortaleza de sus puños y el miedo de los otros le hacen dueño de la situación.

Afortunadamente, tenía en mi temperamento más de don Quijote que de don Rodrigo, y sabía detenerme a tiempo en el límite de la prepotencia. En muchas ocasiones, yo mismo, un poco humillado, iba a ofrecer mis excusas a los desgraciados que habían probado la fuerza de mi brazo. Volvía a mí la humanidad de don Quijote.

Por aquel tiempo, sin haber oído nunca hablar del caballero inmortal, encontré... encontré una Dulcinea, que debía, sin culpa alguna por su parte, hacer nacer en mí uno de los más tenaces odios de mi vida: odio tan tenaz que, todavía hoy, alguna vez renace en mi espíritu.

¡Qué inexplicablemente se encadenan a veces las cosas en la vida!

Si a la edad de doce años no me hubiese enamorado de una seductora inglesita, acaso no habría escrito la vida del más encarnizado enemigo de Inglaterra: Sandokán...

Y no habría escrito la historia de los piratas de Malasia.

Pero no anticipemos. Cuando se escriben las memorias de la propia vida, se experimenta una curiosa desviación. Quisiéramos abolir el tiempo y la sucesión de los acontecimientos para contemplar nuestra existencia como en una vista panorámica.

Acaso al que se dedica a escribir sus propias memorias le pasa algo parecido al que va a morir o cree que va a morir.

En el momento en que entrevé, en su grave peligro, la muerte, instantáneamente se presenta a su mente toda la vida. En aquel segundo se resumen lúcida y nítidamente todos los episodios de la vida pasada.

¿Por qué? Con frecuencia me he preguntado la razón de este extraño fenómeno, que tantas veces experimenté. He pedido la explicación de ello a profesores de psicología. Nunca he logrado una respuesta satisfactoria.

Acaso la naturaleza nos hace revivir en aquel instante toda la vida, para apartarnos de la idea de perderla.

Ven, pequeña Dulcinea inglesa, ven: que vuelva a ver tu bellísimo perfil de diosa, tus ojos luminosos que penetraron con su esplendor en mi alma de niño inquieto y ansioso de maravillosas aventuras... Vuelve, todavía, ante mí, como viniste aquel lejano día en Verona, en el Corso Porta Borsari, donde por primera vez te vi y comprendí cómo el amor dominante, torturador, puede apoderarse del alma de un niño y hacerla sangrar atrozmente... Me encontraba con mi hermano en el Corso, cerca de nuestra tienda de tejidos. Ella pasó por delante de mí y me miró.

Todavía hoy no puedo sustraerme al divino hechizo de aquella mirada. Me pareció que repentinamente se formaba en torno de mí un halo de misteriosas vibraciones. Sentí que un escalofrío me recorría desde las raíces de los cabellos a las plantas de los pies y experimenté de improvisto una extraña mezcolanza de alegría y de dolor, un vehemente deseo de gritar y de llorar... Aquel día sentí el formidable impulso de acometer cualquier gran empresa.

¡Pobre de mí! No logré otra cosa que hacerme despedir de la casa de mi maestro, que había encontrado un poco excesivo mi donquijotismo: había abierto la cabeza a un desgraciado que osó reírse cuando le preguntaba si conocía a aquella muchacha que había pasado por delante de mí en el Corso.

La volví a ver otras veces e irremediablemente, al buscarla, me proponía con heroica simplicidad el raptarla. Era lo menos que podía hacer, dados mis instintos de gran corsario. Pero, a pesar mío, cuantas veces se ponía por delante, el raptado... era yo.

Era raptado por la más extática inmovilidad. Permanecía incapaz de la menor acción y de la más inocente propuesta. El terrible soñador de las más heroicas aventuras quedaba como atacado de parálisis.

Un día vencí aquella parálisis. Balbucí: «Señorita...».

Me miró y sonrió; pero una espantosa figura de institutriz me dirigió, en el acto, una terrible mirada, con ojos donde, en aquellos instantes, leía toda la hosquedad de la rigidez inglesa. La horrenda mujer hizo apresurar el paso a la muchacha, que desapareció tras de una esquina de la calle.

Desde aquel día, que señaló en mi vida una fecha decisiva, no volví a ver más a la bellísima niña que había levantado tal tumulto en mi corazón. Sí; Inglaterra me la raptaba, haciéndome verter las primeras lágrimas, verdaderamente amargas, de mi vida.

Inglaterra me arrebataba mi Dulcinea, y creaba en mí un irreconciliable enemigo. Aquel odio nacido de un amor desgraciado, no me abandonó por muchos años. Lo hubiera sacrificado todo, con tal de provocar un nuevo bloqueo continental contra los ingleses, y este estúpido pensamiento continuó después asediando mi mente en los periodos febriles, cuando se piensa en las cosas más absurdas.