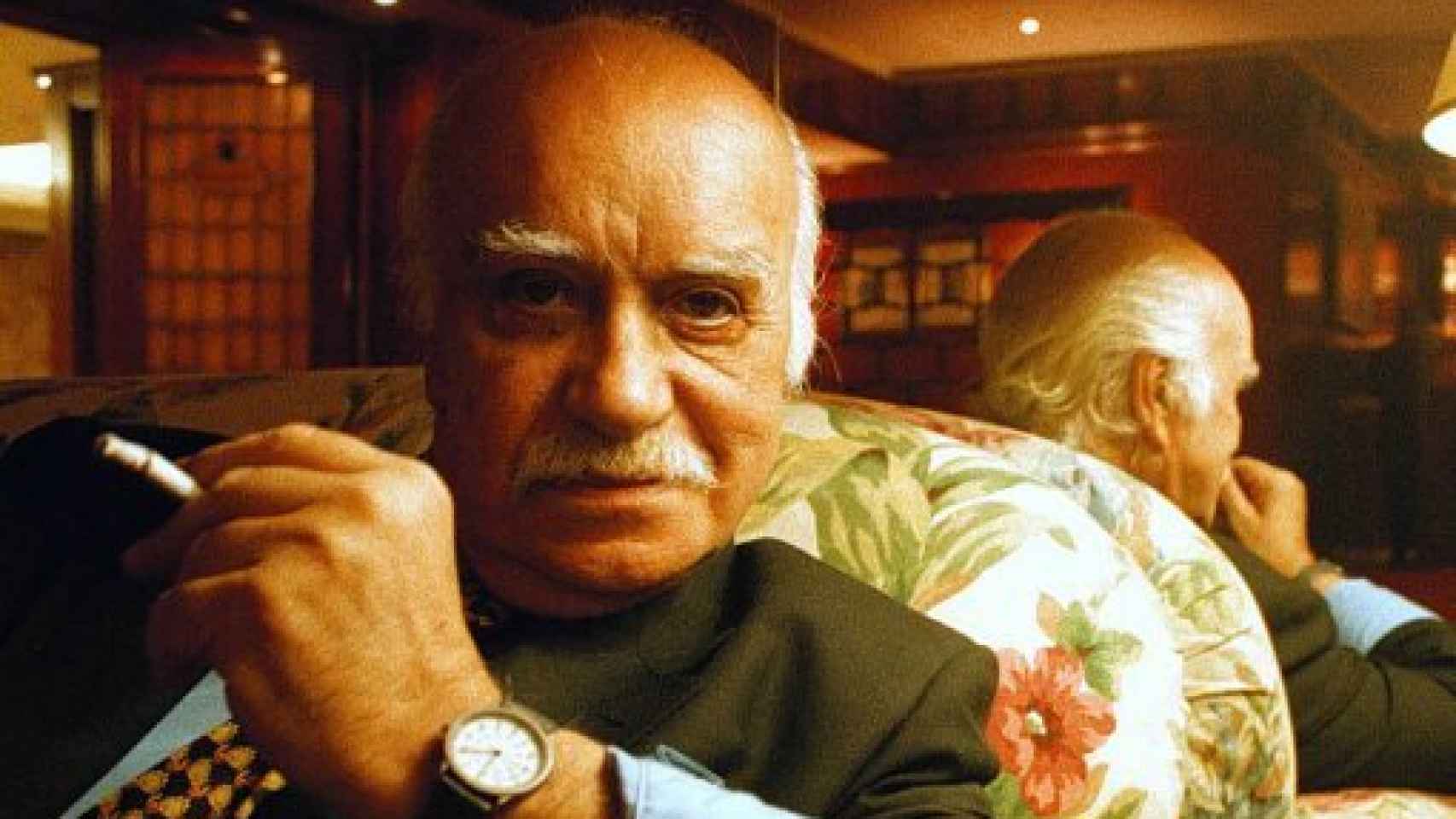

Francisco Nieva. Foto: Iñaki Andrés

A José Pedreira

Antes de saber que era un genio de la literatura y de la escena, ya estaba fascinado por la figura de Francisco Nieva. En los últimos años ochenta, yo era un estudiante manchego recién llegado a Madrid que andaba por los teatros descubriendo un nuevo mundo de fantasías e irrealidades; y allí, en muchas ocasiones, más que las obras sobre el escenario me interesaba un espectador habitual que acudía a los estrenos junto a una espléndida señora siempre tocada con una boina. Ella, a quien sí había leído, era Carmen Martín Gaite. De él no sabía nada, pero de estreno en estreno iba creciendo mi admiración hacia alguien de mirada tan inteligente y vestuario tan diferente. Recuerdo sus terciopelos y bordados, sus ocasionales corbatas de lazo, los broches cerrando el cuello de la camisa, los puños que con creciente frecuencia irían dando la vuelta sobre la bocamanga de las chaquetas... Era, para mí, un dandy venido de cien o doscientos años antes, despreocupado de la actualidad y, por ello mismo, muy moderno a fuerza de ser muy antiguo.

He dicho que tenía una mirada inteligente, y tendría que añadir que además era acuosa. Llegaría un momento en que no estaría seguro de adónde miraba. Sus ojos se dirigían a uno pero se perdían más allá, y sentía que me iba incluyendo en alguna alucinación subacuática que mezclaba tiempos sin orden pero con un sentido particular de la lógica. Me daba la impresión de que flotaba, caminando sobre las cosas sin mancharse. Era un hombre como no había visto ninguno jamás, ni guapo ni feo, ni alto ni bajo, sino todo a la vez: un ser magnético.

Para entonces me había maravillado Corazón de arpía sin saber que era suya, pero a El baile de los ardientes sí acudí deseando conocer algo más de quien ya sabía que era admirado por su talento dramático y escenográfico. Fue viendo aquella obra como entendí que su encanto personal, su distinción, era un trasunto de un universo creativo como no he conocido otro. Me convertí en un adicto y durante varios meses no hacía sino buscar y leer sus textos, pasando de sorpresa en sorpresa, nadando entre delicias.

En 1992, tuve la ocasión de hablar con él por primera vez. En un breve espacio de tiempo había publicado su Teatro completo y recibido los premios Nacional de Literatura Dramática y Príncipe de Asturias de las Letras, y lo entrevisté en su casa para Telemadrid. No podía imaginar que volvería muchas veces a aquel piso del Madrid de los Austrias, el más extraordinario que nunca he visto. Su acogida no pudo ser mejor. Descubrí que era cordial, divertido y un punto socarrón. Le encantaba poder hablar de manchego a manchego, como años más tarde, cuando empecé a estrenar, lo haría de colega a colega, deferencia que tenía conmigo y que a mí me abochornaba un poco al tiempo que me llenaba de orgullo.

Supe enseguida que ese altruismo hacia los jóvenes no era una excepción, sino que estaba vinculado con su condición de maestro. No llegué a tenerlo como profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático porque ya se había jubilado cuando me matriculé, pero había dejado gran huella; no tanto por la precisión de conocimientos teóricos cuanto por la transmisión de experiencia: cuando él hablaba lo hacía el Teatro, el Arte, la Literatura. Eso, que me decían sus antiguos alumnos y compañeros, no lo había perdido y cada conversación con él seguía siendo una inmensa lección de humanidad y sabiduría.

En 2001, la providencia en forma de Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Centro Dramático Nacional, nos unió. Programó en la misma temporada su Manuscrito encontrado en Zaragoza y mi primera obra, La misma historia. Ambas fueron coproducidas por la Comunidad de Castilla-La Mancha y de repente me encontré emparejado a él en una gira y su correspondiente promoción. Para mí fue un sueño aparecer bajo el amparo de Nieva, máxime cuando mi espectáculo había sido dirigido por Juanjo Granda, su gran amigo y colaborador, además de profesor mío. Si para entonces ya era devoto confeso de Nieva -del Nieva narrador también, que en aquellos años se había descubierto con El viaje a Pantaélica, Granada de las mil noches, La llama vestida de negro y Oceánida-, mi paulatino paso del periodismo al teatro fue acompañado de su aliento, sus consejos y sus comentarios, siempre cálidos y estimulantes.

Sin embargo, la publicación en 2002 de Las cosas como fueron, sus asombrosas y descarnadas memorias, me permitieron comprender mejor a la persona que yo todavía veía como alzada sobre un pedestal. Y lo admiré aún más si cabía. De este amenísimo y sustancioso libro se podría hablar horas. Cito solo un detalle, para mí, inolvidable: cuando era un joven pobre, es invitado a una cena de gala en París y no tiene dinero ni para alquilarse un traje, así que acude con la vieja chaqueta de terciopelo negro de su padre; y es elogiado por el despreocupado y sofisticado desaliño de los españoles... Lo elegantísimo de su atuendo coincide con la prestancia de su persona y de su creación: todo está en nuestros orígenes, en el pasado reinventado, en el asombro inicial y el pasmo iniciático, el ayer lleno de fuerza y brío que se burla de la razón y la lógica.

Me gustó especialmente la anécdota de la chaqueta porque, al fin y al cabo, yo había apreciado de Nieva su apariencia antes que su obra, y entendí que las formas nos preceden y consecuentemente nos delatan. Sus formas eran irreprochables e inimitables; su talento también.

El azar volvió a unirnos en 2008, cuando ambos recibimos el Premio Ciudad de Alcalá, en su caso el honorífico de las Artes y de las Letras, y en el mío el de periodismo Manuel Azaña. Un año después, con una generosidad que nunca podré agradecer suficientemente, prologó mi obra Electra en Oma, escribiendo palabras que me emocionan. Cuando el año pasado, por último, obtuve el I Premio Francisco Nieva de teatro breve con La vida, me señaló lo feliz que le hacía dicha circunstancia, pero aún más afortunado fui yo por poder unir mi nombre al suyo.

A lo largo de estos años he podido leer mucho de lo que se ha escrito sobre él, con ayuda de Andrés Peláez expuse parte de su trabajo escenográfico en la exposición Homenaje a Adolfo Marsillach que organicé desde la Asociación de Autores de Teatro en 2002, he coleccionado las exquisiteces litográficas que editó en Francia y, por encima de cualquier cosa, he disfrutado de su conversación y de su arte, pero he visto muy poco de su teatro. Además de Corazón de arpía, El baile de los ardientes y Manuscrito encontrado en Zaragoza, he asistido a representaciones de Te quiero, zorra, No es verdad, Aquelarre y noche roja de Nosferatu, Salvator Rosa, Tórtolas, crepúsculo y... telón y el excepcional Pelo de tormenta. No es suficiente. Hemos tenido en vida a un auténtico clásico que ha sido premiado y atendido como un raro al que se admira pero no se llega a comprender. Era muy difícil etiquetarlo y, con ello, situarlo en un lugar cómodo desde el que manejarlo. Los intereses de las programaciones oficiales siempre han ido por otros sitios, y en ocasiones parecía que se le montaba más por cargo de conciencia que por verdadero reconocimiento de la excelencia. Pero Francisco Nieva era mucho más que una cuota a la excentricidad. Él es, para mí, uno de los siete autores que vertebran la dramaturgia española del siglo XX junto a Benavente, Arniches, Valle-Inclán, García Lorca, Buero Vallejo y Arrabal. Al no leerlo y, aún más, al no representarlo, se priva al teatro español del eslabón fundamental para enganchar el barroco y el romanticismo con la contemporaneidad. Una pena; más aún: una calamidad en forma de tragicomedia.

@Pedro_Villora