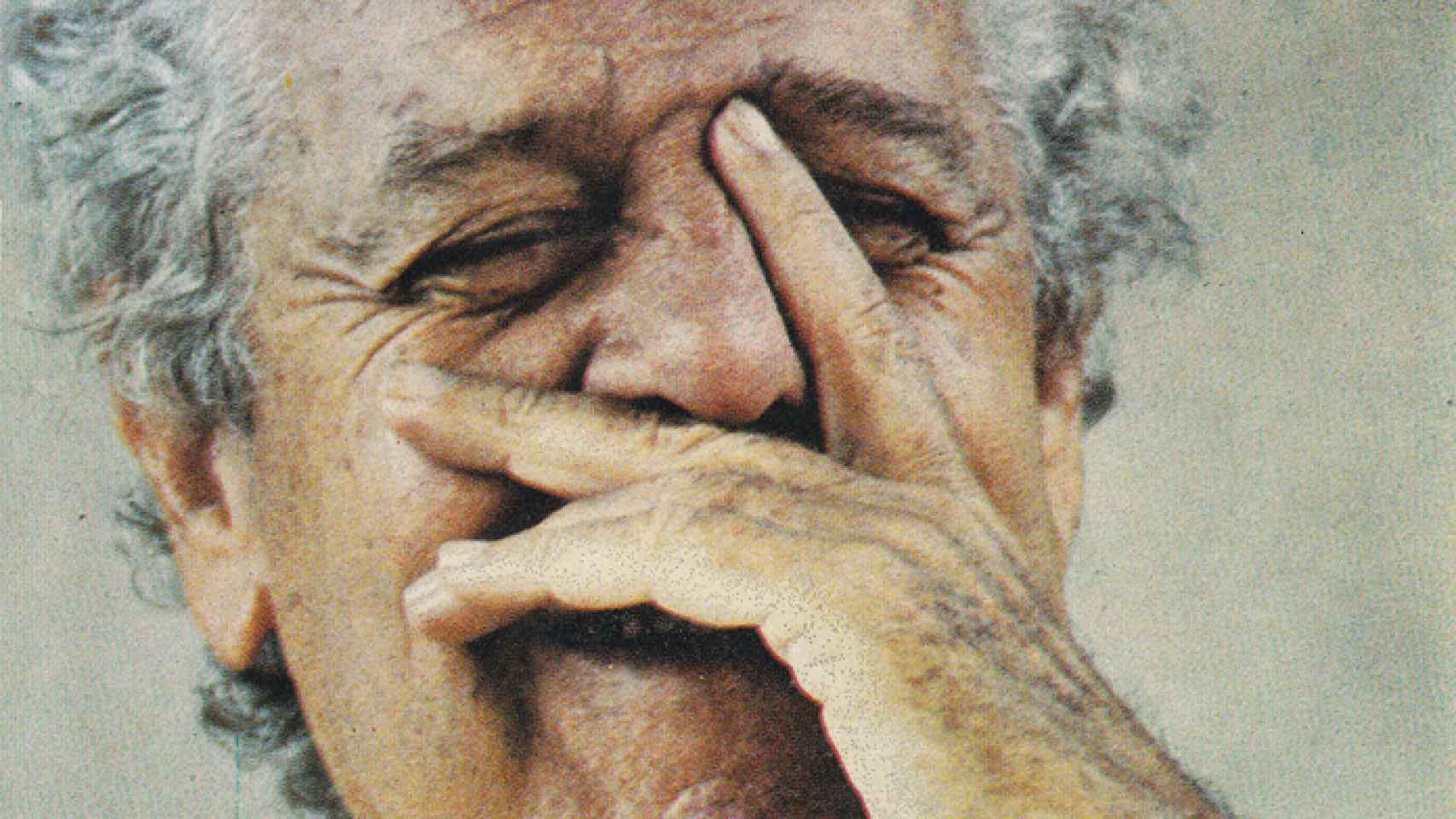

En mi mente todas las imágenes que tengo sobre Luis García Berlanga se agolpan, se entrecruzan como si se tratara de uno de sus célebres planos secuencia, en los que los actores se pisan los diálogos y se barajan unos con otros como un mazo de cartas. Pero, ojo, para que eso suceda con armonía, sin confusión, se requiere un cuidado extremo y muchos ensayos previos. Al final, del caos infernal sale la luz que ilumina el milagro: todo se ve.

Mi primer encuentro con Berlanga fue en el examen de ingreso de la Escuela de Cine, en la calle Monte Esquinza, cerca de la Plaza de Colón, en Madrid. Me examinaba para entrar en la especialidad de dirección y los profesores hacían las preguntas habituales: que si me gustaba este u otro director, que cómo consideraba la utilización de la música en el cine, etcétera. Pero uno de los examinadores –de hecho, el propio Berlanga– que afectaba parecer estar pensando en otra cosa, me preguntó de repente:

–Bueno, hombre, bueno… pues sí parece que sabe usted de cine, sí, pero… ¿usted qué piensa de la configuración de la ciudad moderna? ¿Podía usted darnos su opinión sobre el urbanismo?

Improvisé allí mismo una teoría sobre la cuestión requerida, mientras Berlanga me escuchaba de una manera tan educada como distraída; en el fondo, no creo que le importara mucho la respuesta, sino mi reacción a la inesperada pregunta. La cosa es que logré pasar esa primera prueba, y quedé colocado para la segunda de las cuatro de las que constaba el examen de dirección, que era eliminatorio.

En la escuela de cine, Luis García Berlanga era un profesor atípico, con propuestas inesperadas y sorprendentes. Hoy esa manera de ejercer la enseñanza sería rechazada, y no faltarían alumnos que la denunciaran al ministerio correspondiente, suspendiendo al enseñante de empleo y sueldo –que entonces tampoco eran gran cosa, la verdad–. Luis solía reunir a sus alumnos en la cafetería Manila, situada cerca de la Escuela, y allí invitaba a buscar soluciones a situaciones ficticias como esta:

–Un señor sale un momento en calzoncillos en busca del gato al rellano de la escalera de su piso. Entonces un golpe de viento le cierra la puerta, y se queda así, medio desnudo y sin poder volver a entrar en casa…

Había que buscarlas posibilidades de continuar de la historia hasta que llegaba el final de la hora de clase y todos volvíamos a la rutina escolar. Cada uno pagaba su café, por cierto.

Berlanga tenía fama de vago, fomentada por él mismo. Pero en realidad, si se revisan sus archivos, se comprueba la cantidad de guiones y versiones que llegaba a hacer. A veces se quedaban en el cajón por falta de financiación, la mayoría por ser rechazados por la censura. Que yo recuerde, solo de La vaquilla había por lo menos quince versiones. El guion de La vaquilla fue de los pocos que recuperó en democracia y que pudo realizar con gran éxito de público. Porque muchas obras de Berlanga, incluso la célebre El verdugo, tuvieron pocos espectadores, por unas razones o por otras.

La manera de encarar su obra sufrió un cambio con el encuentro con Rafael Azcona. Aquel humor iba en serio

La manera de encarar su propia obra sufrió un cambio sustancial al producirse el encuentro con el guionista Rafael Azcona. No solo se trata de que las historias estuvieran mejor construidas, y también mejor acabadas en sus textos originarios, sino que el punto de vista del director giró apreciablemente. Sus películas siguieron siendo berlanguianas, claro está, con el sello fallero y coral que siempre tuvieron. Pero con Azcona su sentido mordaz y ácrata alcanzó una dimensión más profunda y radical. Aquel humor iba en serio. No todos se dieron cuenta. La censura, por ejemplo, consideró el guion de El verdugo como una comedia berlanguiana típica, hasta que la película, ya materializada, estalló de manera escalofriante en las pantallas de todo el mundo.

En la Escuela de Cine, Luis García Berlanga era un director y profesor respetado, sin duda alguna, pero quizá su puesta en escena fílmica no fuera considerada un modelo a seguir. Prevalecía entre nosotros un sentido más refinado de la forma cinematográfica, que a veces en Berlanga podía ser considerada costumbrista. No fue esa mi opinión personal cuando se estrenó Plácido (1961), que era precisamente su primera colaboración con Azcona. La puesta en escena de Plácido es altamente sofisticada y cuidadosa, lo que ocurre es que no se nota. Quizá en eso consista la madurez de un artista, en que las cosas más complejas y cuidadosamente construidas parezcan naturales y sencillas. Plácido sigue siendo una película digna de verse en una moviola, secuencia por secuencia, que casi coinciden con la duración de cada plano.

Berlanga, como también es el caso de Borau, fue siempre un gran enseñante, cada uno a su manera; Borau con rigor prusiano, y Berlanga dejando que cada uno buscara las soluciones desde el fondo de las tripas. Una especie de mayéutica a la valenciana.

Una de las cosas que siempre me asombró de Berlanga era lo duro que podía ser con sus propias películas. A nadie le he oído hablar tan mal de La boutique, filme rodado en Argentina en 1967, como al propio Luis Berlanga. Quizá una fórmula coqueta de provocar en el interlocutor una intervención más benigna.

Una de las últimas veces que compartí con Berlanga una charla o seminario –después de haber recibido tantas clases impartidas por él mismo–, fue en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. El seminario era sobre la importancia del guion en una película, y asistía una pléyade de ilustres guionistas. Luis se dedicó todo el tiempo a criticar los textos que dan origen a una película:

– ¡El guion es como un policía en el rodaje! ¡Hay que acabar con los guiones previos!

Los guionistas presentes se quedaron de piedra.

Berlanga había hecho una escena berlanguiana.