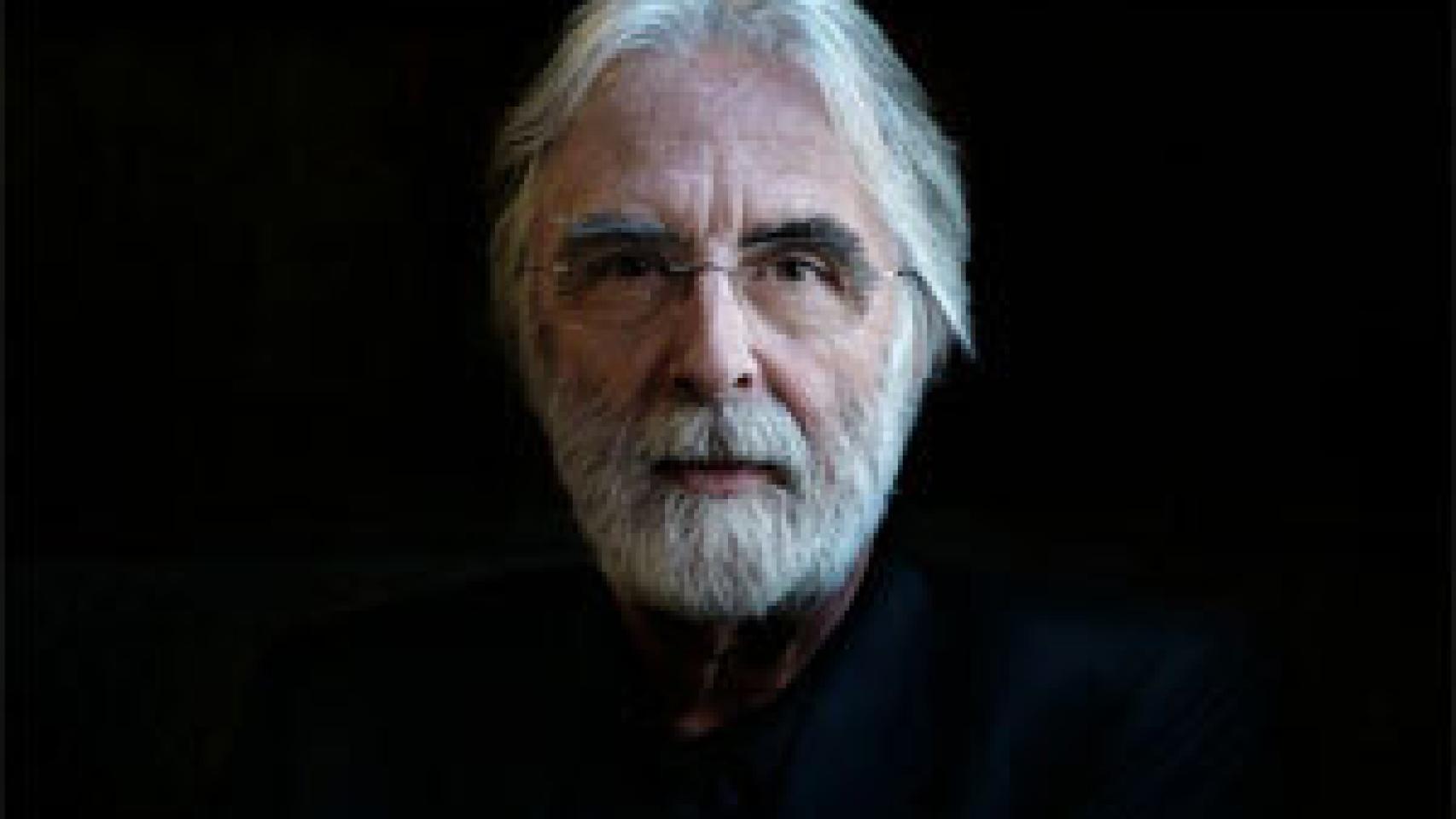

Michael Haneke

Quizá es que los que hoy se fascinan con Amour (2012) o La cinta blanca (2009), sus películas más prestigiosas hasta la fecha (pero también las más higiénicas y moduladas), no hayan pisado aún las tierras movedizas de sus primeros pasos como cineasta, cuando su arte profundamente moral se mostraba a rostro descubierto, sin filtros de prestigio cultural, sin mascaradas de ningún tipo. La precisión y el impacto de su obra, que hoy empatiza con los amantes de la ópera cuando ayer era carne de espíritus trastornados o de moral sospechosa -aún recuerdo a los que te consideraban un enfermo patológico por alabar las excelencias de Funny Games (1997), esa traumática crónica de dos psicópatas que entendían el crimen como una de las bellas artes, y que diez años después fotocopió plano a plano en una producción hollywoodense con estrellas de pedigrí-, reside en un cálculo extraordinario, en una proyección casi visionaria de cómo y de qué manera se labra una carrera exitosa, paso a paso y totalmente inmune a sus detractores, incluso a los insultos.

El trayecto de Michael Haneke desde las cloacas de la subcultura y del cine de autor experimental -abriendo fuego con su impresionante "Trilogía de la glaciación emocional", formada por El séptimo continente (1989), El vídeo de Benny (1992) y 71 fragmentos de una cronología del azar (1994)- hasta los laureles de Cannes, el brillo dorado del Oscar y el prestigio de los Príncipe de Asturias, pasando por el exquisito afrancesamiento de un cine de arte y ensayo capaz de provocar naúseas en los patios de butaca -la violencia oral de Código desconocido (2000), la mutilación genital en La pianista (2001), el Apocalipsis hiperrealista de El tiempo del lobo (2003), la culpa de la conciencia histórica en Caché- es, por tanto, la crónica triunfalista de un autor que, adaptando su discurso a la temperatura de los tiempos pero al mismo tiempo manteniéndose fiel a sí mismo, ha terminado por convencer a tirios y troyanos, a la crítica y al público, a los apocalípticos y a los integrados. Es irónico, sí, que un cine edificado sobre los cimientos de la decadencia burguesa en el mundo occidental, haya finalmente encontrado precisamente en esa decadente burguesía el camino hacia la gloria, o al menos lo que en los círculos culturales se entiende por gloria.

Haneke ha ganado. Las reacciones de entusiasmo de hoy, si revelan algo, es que su cine de la perturbación ha cumplido a la perfección su cometido. Cuando hasta el blanco de tu diana aplaude el destino de tus flechas envenenadas, es que el mundo te ha dado la razón. Haneke, sin duda, ha ganado. En parte porque, como sostiene el historiador Mattis Frey, hoy podemos considerarle el "último modernista", porque sus películas han devuelto el cine europeo a un tiempo en el que se ha recuperado "la función primaria de la crítica y la cinefilia": auscultar los síntomas morales de nuestra civilización. Las invocaciones a Baudrillard, la controversia que siempre ha rodeado su obra, el sustento teórico de un trabajo que hiela la sangre al tiempo que entabla acerados diálogos filosóficos sobre el papel de los medios y la violencia en la vida contemporánea, mediante retratos verdaderamente traumáticos, recoge ahora los frutos sembrados durante tres décadas. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora de Haneke? Que no se duerma en los laureles. Que siga congelando nuestra mirada.

Por edad, Michael Haneke, que en verdad nació en Munich (23 de marzo de 1942) pero que se crió en la ciudad austríaca de Wiener Neustadt, debería pertenecer a la generación de Werner Herzog; Volker Schlöndorf y Rainer W. Fassbinder, aquella del Nuevo Cine Alemán, pero su llegada al cine se hizo esperar. Estudió Psicología, Filosofía y Teatro en la Universidad de Viena, y sus primeras experiencias detrás de la cámara en los años setenta fueron para proyectos televisivos. También dirigió en Berlín numerosas producciones escénicas (Goethe, Strindberg, Kleist, etc.) antes de debutar en el cine con El séptimo continente, la crónica objetiva, sin psicologismos de ningún tipo, del suicidio colectivo de una familia pudiente. Ya entonces estableció una de las bases narrativas de su obra: los desmayos emocionales de individuos de conciencia fría y neutra, y la consecuente implosión de las estructuras de la burguesía social cuando se enfrenta a situaciones extremas en el entorno de una Europa decadente.

Desde entonces, ha esculpido con precisión y rigor matemáticos su propia firma, sus visibles marcas de estilo: los planos largos y objetivos, el rigor de la puesta en escena, el empleo del fuera de campo, el cuidado trabajo sonoro, la conciencia musical del montaje, el hiperrealismo de las interpretaciones, etc. Siempre ha despreciado las tramas conclusivas y las zonas de confort dramático, siempre ha preferido ocultar las motivaciones de sus criaturas, propulsando sus ficciones hacia la ambigüedad y la neutralidad emocional. Su pretensión de provocar inquietud y catarsis en las mentes alienadas del espectador de cine ha llevado a asociar su cine con la sofisticación y la precisión sintáctica. El mundo finalmente ha comprendido que sus rituales hacia la catarsis y el shock colectivo no se deben, como durante tanto tiempo se proclamó, a propensiones sadistas. "Los pesimistas son los que hacen películas de entretenimiento... yo trato de sacar a la gente de su apatía", ha dicho. Haneke aún cree en la salvación y la redención humanas. Haneke trata de despertarnos. Lo dijo Balzac: "Con los buenos sentimientos solo se escriben malas novelas". Y se hacen malas películas.