En mi artículo del pasado 10 de febrero, cuando el coronavirus COVID-19 ya había hecho su aparición en China, cité un pasaje de uno de los libros de Jared Diamond en el que alertaba sobre un posible colapso – el título del libro – producido por “la propagación de enfermedades a escala mundial”, y que este podría tener efectos catastróficos en nuestros modos de vida: “un futuro con niveles de vida significativamente más bajos, con riesgos crónicos más altos y con la destrucción de lo que hoy día consideramos algunos de nuestros valores esenciales”. Este libro se publicó en 2005 y no voy a decir – sería una estupidez – “¡Ya nos lo advirtieron!”, pero sí que hace tiempo que deberíamos haber sido conscientes –y reflexionar seriamente– de la precariedad, de los peligros que acarrea nuestra industrializada, superpoblada y globalizada civilización. Y también del valor del conocimiento científico, el “salvavidas” más valioso de que disponemos.

Estoy leyendo estos días –con irritación, lo confieso– a algunos notables comentaristas-escritores-intelectuales que piden perdón por no haberse tomado en serio, y haberlo manifestado así públicamente, los anuncios que se hacían de la gravedad de la difusión de este virus, y que, cito literalmente de uno de estos casos, será “a los médicos y científicos, a los únicos que he decidido hacer caso de ahora en adelante”. Bien está reconocer equivocaciones, pero la reflexión que esto me produce es que se habla, hablamos, demasiado, y con demasiada facilidad, en base a ideas o sentimientos desprovistos de una base sólida, a menudo contaminados por inclinaciones ideológicas, dejando de lado la racionalidad, cuyo representante más conspicuo es la ciencia. Quiero, eso sí, resaltar un detalle. Afortunadamente la reacción a la que estamos asistiendo en España –salvo la de un insolidario demagogo disfrazado de político, y de algunos que pretenden aprovecharse de la circunstancia (siempre los hay)– muestra que no corremos el peligro de “la destrucción de lo que hoy día consideramos algunos de nuestros valores esenciales”. La solidaridad, claro está.

Bueno, perdonen ustedes, amigos lectores, estas digresiones, pero no esperarían que yo fuese indemne o ajeno al momento que vivimos, sobre el que se escribirá en el futuro en los libros de historia. En mi caso particular, la presente situación se añade a otras dos que sufrí: vivía en Filadelfia, a menos de 80 kilómetros de la central nuclear de Three Miles Island, cuando el 28 de marzo de 1979 se produjo una fusión parcial del núcleo de uno de sus reactores, y recuerdo bien la alarma que generó; y en la ciudad de México me pilló, en una madrugada que no olvidaré, un terremoto de 7,3 de intensidad. Sucesos los tres cuya existencia y consecuencias entendemos en base a la ciencia.

EL VIRUS ES UN ENEMIGO COMPLICADO. CARECE DE METABOLISMO PROPIO, SOLO SE REPRODUCE UTILIZANDO LA MAQUINARIA CELULAR DE ANIMALES Y PLANTAS

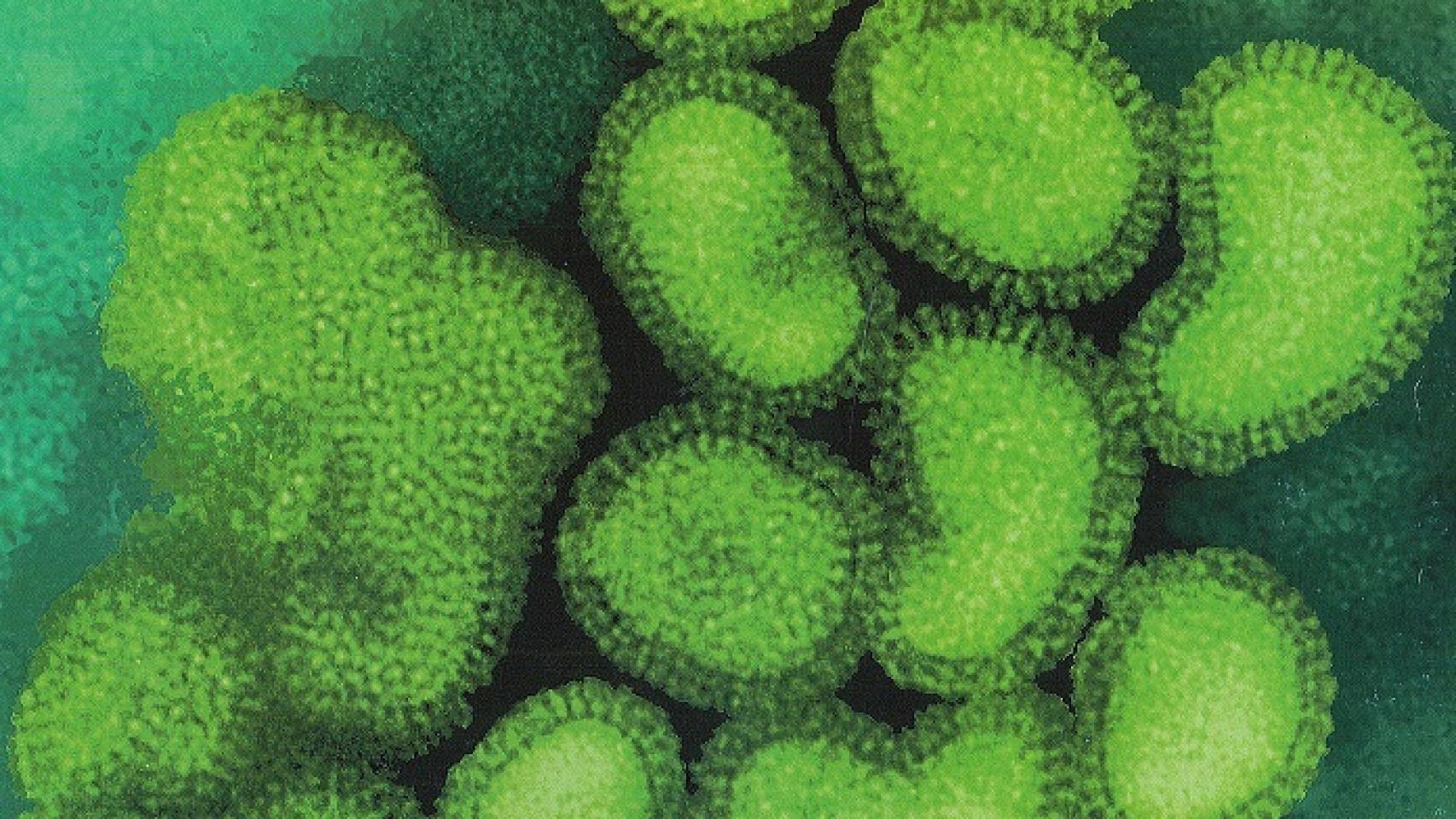

Pero supongo que esperan de mí que les comente algo sobre los virus. Bien, les diré que es un enemigo complicado, mucho más que las bacterias. Ambos son visibles sólo con buenos microscopios, pero mientras que las bacterias tienen vida propia, los virus carecen de metabolismo propio, solo se reproducen utilizando la maquinaria celular de animales, plantas o de las mismas bacterias. A veces se les define como material genético independiente, que no puede replicarse por sí solo y necesita secuestrar a una célula hospedadora. Precisamente porque no poseen “funciones corporales” propias en ocasiones es tan difícil eliminarlos. Es, por decirlo de alguna manera, como si quisiéramos matar a un muerto, aunque más que muertos los virus serían zombis. Los antibióticos no sirven para combatirlos (nos lo repiten incesantemente cuando cogemos la gripe); hay que atacar de alguna manera a su (escaso) material genético. La “capacidad sanadora” que todos llevamos incorporada en nuestra “dotación de fábrica”, el sistema inmunitario, tiene una difícil tarea para luchar contra los más agresivos, por eso, para determinados tipos, se necesita ayuda, recurrir a “servicios externos”, esto es, a los servicios sanitarios.

Son entidades biológicas con una larga historia: llevan existiendo cientos de millones de años; el virus del herpes –que infecta a todo tipo de animales y personas– constituye un ejemplo de esa larga existencia. Allí estaban ellos cuando nuestros antepasados comenzaron a ser bípedos. Y son muy abundantes, seguramente cientos de miles, de los cuales, que afecten a los mamíferos se conocen algo menos de 600 variedades, en torno a 263 en el caso de los humanos. Afortunadamente muchos no son peligrosos, como el causante del resfriado común, aunque otros son responsables del dengue, el Ébola, el Zika o el SIDA. Sin embargo hace muy poco tiempo que supimos de su existencia. Como explica Bill Bryson, en su reciente y espléndido libro El cuerpo humano. Guía para principiantes (RBA), “el término virus es relativamente reciente: tiene su origen en 1900, cuando un botánico holandés llamado Martinus Beijerinck descubrió que las plantas del tabaco que estaba estudiando eran susceptibles a la acción de un misterioso agente infeccioso aún más pequeño que las bacterias. Al principio denominó a aquel misterioso agente contagium vivum fluidum, pero luego pasó a llamarlo virus, una palabra latina que significa toxina”.

Una reflexión final. La situación que estamos atravesando nos permite entender mejor el sufrimiento que experimentaron en el pasado nuestros antepasados. En el Decamerón, Giovanni Boccacio (1313-1375) se refirió a la Peste Negra de 1348 de la siguiente manera: “Al cumplirse mil trescientos cuarenta y ocho años de la fructífera Encarnación del Hijo de Dios, la mortífera pestilencia llegó a la egregia ciudad de Florencia, la más noble de las italianas. Había comenzado antes en las partes de Oriente, aniquilando una innumerable cantidad de vidas, y se había extendido hacia Occidente de un lugar a otro, sin detenerse en ninguno. En ella de nada servían la prudencia ni la previsión humana”. Ahora por lo menos sí sirve la prudencia. Ánimo, racionalidad y solidaridad, amigos. Es una receta mejor que confiar en la suerte, aunque esta también sea bienvenida. Y esperemos que pronto la ciencia nos ayude a combatir a este nuevo tipo de enemigo.