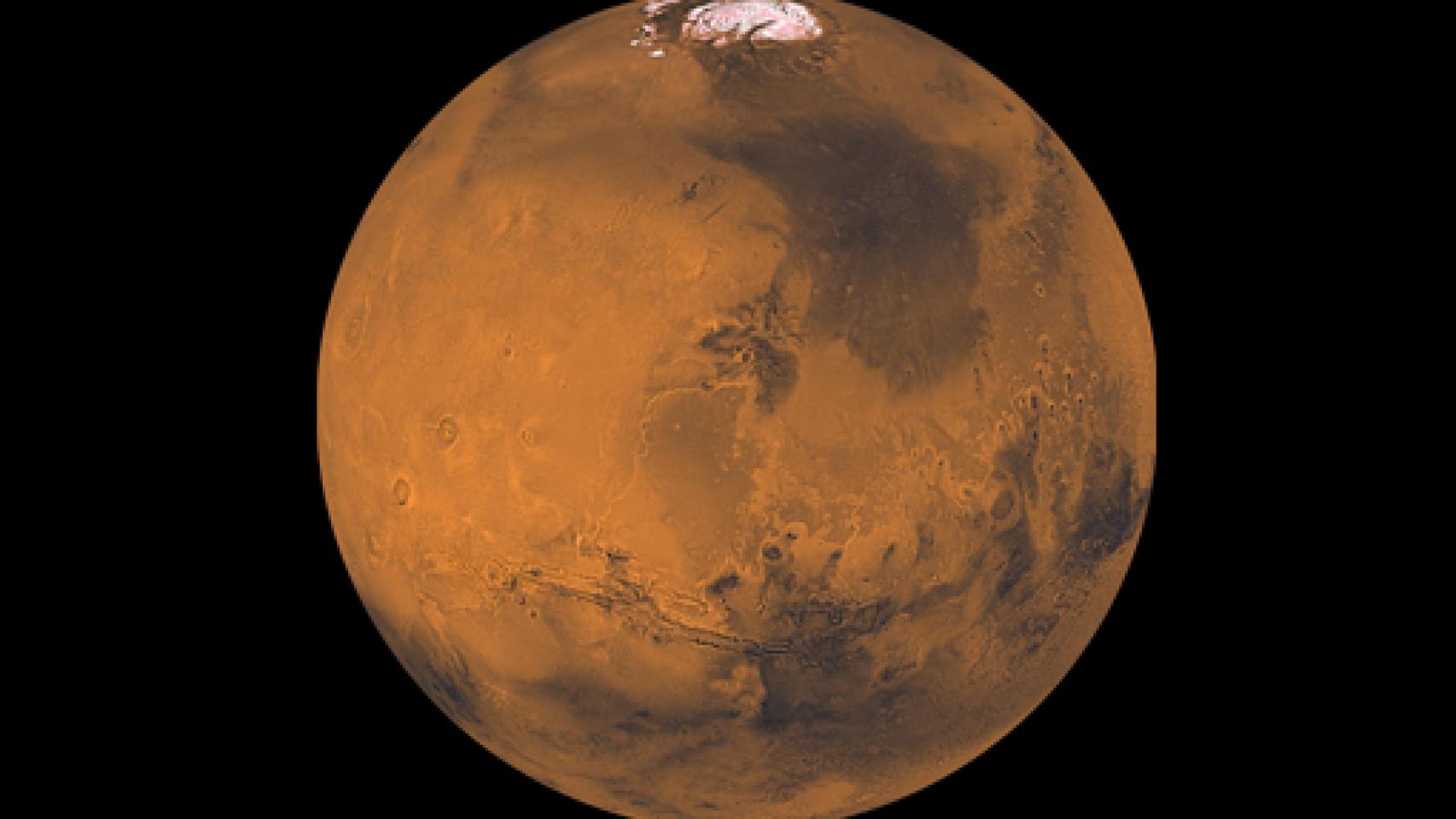

Imagen de Marte. La conquista de un sueño en la Fundación Telefónica

La exposición Marte. La conquista de un sueño sirve al académico José Manuel Sánchez Ron para analizar las investigaciones realizadas en el Planeta Rojo, en especial por la NASA. "Lo más espectacular de marte es la creencia hasta no hace mucho de que existía vida en él", señala.

En el libro paradigmático de la cosmología geocéntrica, Almagesto (en árabe, El más grande), un texto árido donde los haya, independientemente de que fuese el canon astronómico durante casi 1.500 años, su autor, Claudio Ptolomeo (siglo II), dedicó no pocas páginas y cálculos a este hecho. Y no olvidemos que los datos que Tycho Brahe (siglo XVI) obtuvo de sus observaciones de Marte fueron esenciales para que Johannes Kepler dedujera que las órbitas de los planetas no son circulares sino elípticas. Pero acaso lo más destacado sobre Marte, desde luego lo más espectacular tanto en el imaginario científico como el popular, sea la creencia, hasta no hace mucho, de que existía vida en él.

Nadie favoreció más esa idea que un rico bostoniano, Percival Lowell, quien intrigado al saber que en 1877 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli había observado en la superficie marciana ciertas alineaciones que se entrelazaban convergiendo en puntos determinados, quiso profundizar en ellas. A este fin, utilizó sus poderosos medios económicos y fundó en 1894 un observatorio astronómico dedicado a estudios planetarios, particularmente sobre Marte. Una novedad entonces, cuando muchos observatorios se encontraban en lugares como Postdam, Harvard o las inmediaciones de la plaza madrileña de Atocha, es que Lowell se dio cuenta de las ventajas asociadas a ubicar su observatorio en un lugar en el que la atmósfera fuese estable y el aire lo más limpio posible. Encontró ese lugar en Flagstaff (Arizona) y desde allí se dedicó a observar a su querido Marte, observaciones -entre las que se encontraban cambios periódicos de coloración en torno a los polos- que le llevaron a pensar, como escribió en un libro que publicó en 1908, Mars as the abode of life (Marte como la morada de vida), en la posible existencia de "una mente de no medio nivel que habría presidido el sistema que vemos, una mente ciertamente más comprensiva que la que preside los diversos departamentos de nuestras obras públicas". Muchos otros pensaron lo mismo, aunque no asignando a esa vida la inteligencia que le adjudicaba Lowell: en la exposición de la Fundación Telefónica se muestra un delicioso documental de NO-DO, de 1956, en el que, literalmente, se dice que "En el planeta Marte hay vida vegetal y posiblemente animal rudimentaria".

Al igual que todo lo que se refiere al Universo, ya sea "cercano" (el correspondiente al Sistema Solar) o lejano, dilucidar cuestiones como las anteriores depende de los medios tecnológicos de que se disponga. El telescopio de Lowell era bastante bueno -de hecho, con él Clyde Tombaugh descubrió en 1930 Plutón, cuya existencia había predicho el propio Lowell, fallecido en 1916-, pero nada comparable a los medios que se tendrían después. Por razones tanto científicas como de propaganda, Marte ha sido y es un objetivo preferente de misiones espaciales no tripuladas de la agencia espacial estadounidense, la NASA. Una de ellas, conocida como Curiosity (su nombre oficial era Mars Science Laboratory), despegó de la Tierra el 26 de noviembre de 2011. Incluía un vehículo robotizado equipado con un laboratorio para estudiar la composición de la superficie marciana y buscar rastros de vida en ella, que alcanzó su objetivo el 6 de agosto de 2012. Esa superficie es árida, llena de cráteres, cañones que llegan a alcanzar los 4.000 km de longitud, y volcanes, algunos enormes como el Monte Olimpo, el volcán más grande del Sistema Solar, con una altura de 24 km y una base casi tan grande como la Península Ibérica y que parece carecer de actividad volcánica desde hace al menos dos millones de años.

La temperatura de la superficie marciana oscila según las estaciones, pero la media es de unos 63 grados centígrados bajo cero, lo que hace imposible la presencia de agua líquida en su superficie; se cree, no obstante, que existe agua congelada en su subsuelo, hasta profundidades de un kilómetro o más. Su atmósfera, muy tenue, contiene una alta proporción de dióxido de carbono, en torno al 95 por ciento. No posee un campo magnético, lo que significa que no dispone de un escudo que desvíe la radiación cósmica, entre ella la procedente del Sol. Y su gravedad es un 62 por ciento menor que la de la Tierra.

Las consecuencias de todo esto son obvias cuando se piensa en colonizaciones humanas. Pero como se me acaba el espacio y hay mucho que decir sobre este asunto, así como del asociado de si, como sostienen algunos, el destino último de nuestra especie se halla fuera de la Tierra, mejor esperar a la semana que viene. También me referiré entonces a un detalle que, estoy seguro, habrán echado en falta: si el Curiosity ha encontrado o no indicios de vida marciana.