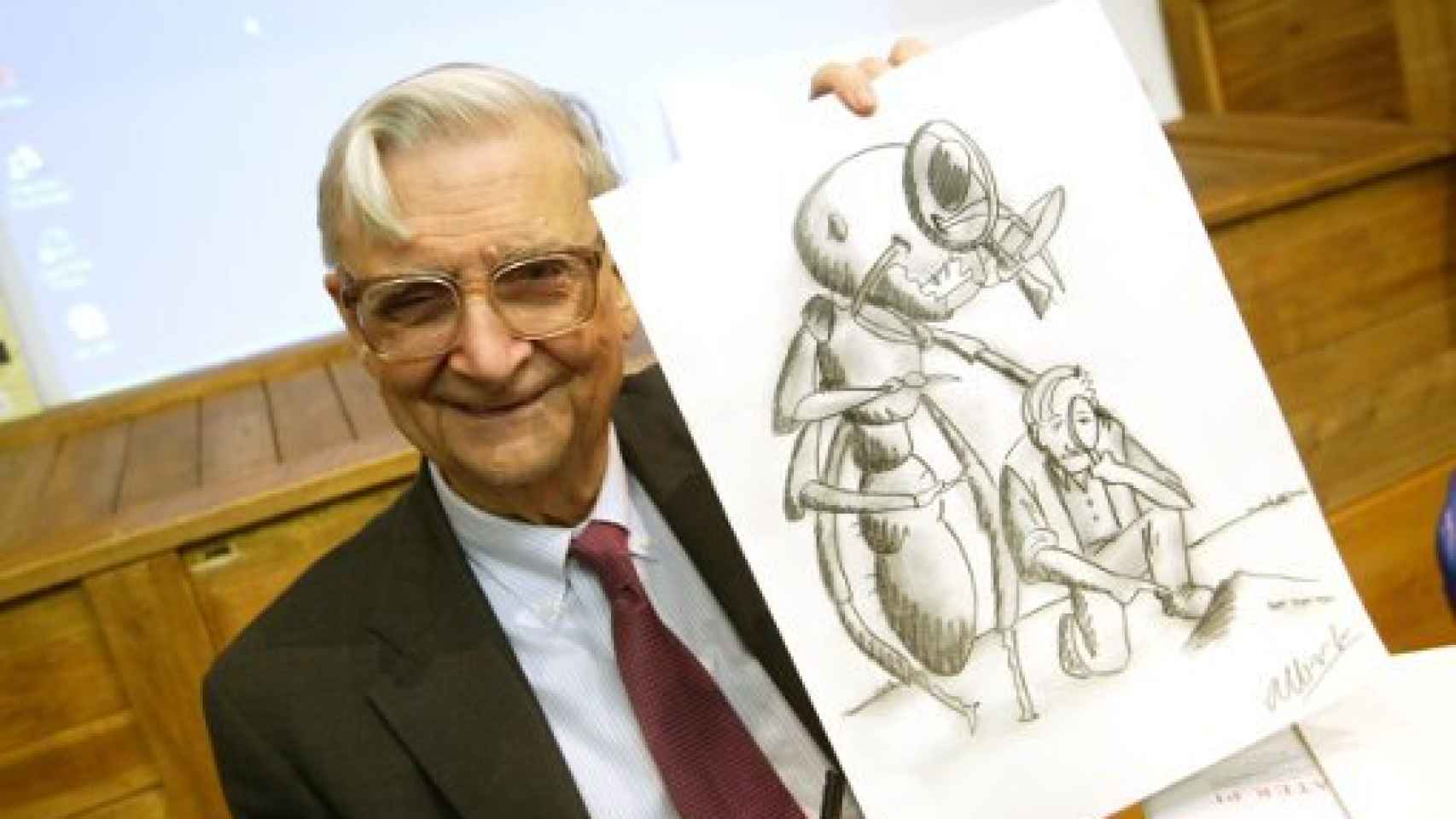

El entomólogo Edward O. Wilson, autor de Sobre la naturaleza humana y Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

De Galileo a Darwin, de Newton a Claude Bernard pasando por Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Oliver Sacks, Edward O. Wilson o Santiago Ramón y Cajal. Sánchez Ron aprovecha la proximidad de la Feria del Libro para recomendarnos algunos de los mejores libros de la historia de la ciencia.

No les voy a recomendar textos que aunque la historia no olvidará jamás -al menos mientras existan civilizaciones que hagan honor a este nombre; esto es, que sean civilizadas- requieren de conocimientos técnicos para ser comprendidos; el caso, por ejemplo, de (daré los títulos en castellano) Principios matemáticos de la filosofía natural (1687), donde Isaac Newton estableció leyes para el movimiento de los cuerpos y la fuerza gravitacional que aún continuamos utilizando dentro de su rango de aplicabilidad; ni siquiera incluiré el mucho más accesible, pero también árido, texto en el que Antoine Laurent de Lavoisier sentó las bases de la química moderna, Tratado elemental de química, publicado el mismo año en que se puso en marcha la Revolución Francesa, 1789, que finalmente segó la cabeza de Lavoisier. El pequeño canon científico que voy a recomendar está formado únicamente por libros que, sin demasiado esfuerzo pero sí con atención, puede comprender cualquier persona, libros, además, accesibles en castellano. Aprovecharé esta ocasión para confesarles que me molesta el olvido al que se somete a la buena literatura científica (que la hay, y mucha) en prácticamente todos los niveles educativos: busquen cuántos títulos de ciencia existen en las, ciertamente no demasiado bien surtidas, bibliotecas de nuestros institutos de enseñanza media y compárenlos con los “literarios”; o que cuando se habla de los problemas de comprensión lectora, sea con relación a textos básicamente “literarios” o periodísticos. Uno de los grandes problemas que tendrán los niños y jóvenes de hoy, no digamos del futuro, será, es, comprender textos de ese mundo científico-técnico que tanto afectará a sus vidas y empleos: robotización, ingeniería y medicina genómica, medio ambiente, internet de las cosas...

Pero dejemos estos asuntos y vayamos a esa lista, ese pequeño y muy incompleto canon al que me refería. En él debe figurar el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano (1632) de Galileo Galilei. Obra maestra de la literatura científica, en ella Galileo defendía a Copérnico y atacaba al sistema geocéntrico (la Tierra ocupando el centro del Universo). Los tres personajes creados por Galileo para protagonizar ese diálogo, Salviati, Sagredo y Simplicio, copernicano el primero, neutral el segundo y aristótelico el último, han pasado a formar parte de la cultura universal, de la misma manera que lo han hecho otros inolvidables personajes de ficción, como pueden ser, ¡sí!, don Quijote y Sancho Panza. Dialogan sobre la ciencia del movimiento y de los cielos, pero lo hacen utilizando un recurso precioso: una argumentación lógica fina y precisa y una sana retórica. Y de Darwin, ¿qué quieren que les diga? Su inmensa obra como naturalista se vio plasmada en numerosos libros, pero ninguno como El origen de las especies por medio de selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida (1859), uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad, un libro que generó una revolución intelectual que fue mucho más allá de los confines de la ciencia, provocando el derrumbamiento de algunas de las creencias más firmemente enraizadas en el pensamiento humano. Depurada por el paso del tiempo, la idea básica de la teoría darwiniana de la evolución establece que no hay una tendencia intrínseca que obligue a las especies a evolucionar en una dirección determinada, que no existe una fuerza que las empuje a avanzar según una jerarquía predeterminada de complejidad, ni tampoco una escala evolutiva por la que deban ascender todas las especies. No es posible olvidar tampoco otro libro de Darwin, en el que aplicó a los humanos las ideas que sostuvo en 1859: El origen del hombre, y la selección con relación al sexo (1871). Les recomiendo que empiecen leyendo sus dos últimas páginas; son un prodigio de compasiva humanidad.

Hasta el siglo XIX, la medicina no era muy fiable a la hora de curar, y cuando lo hacía era en muchas ocasiones con mucho dolor. El XIX fue el siglo de “la medicina científica”, asociada a nombres como Pasteur, Koch o Lister. Pues bien, una buena forma de entender lo que significó aquella nueva medicina es leer el texto del fisiólogo Claude Bernard, Introducción al estudio de la medicina experimental (1865), obra que Pasteur calificó de “monumento en honor del método que ha constituido las ciencias físicas y químicas desde Galileo y Newton. No se ha escrito nada más luminoso, más completo, más profundo sobre los verdaderos principios del difícil arte de la experimentación”. Entrando ya en el, cada vez más lejano, siglo XX, valores seguros de mi pequeño canon son libros como: La falsa medida del hombre (1981, 1996) del biólogo evolutivo Stephen Jay Gould; Los dragones del Edén (1977) del astrofísico Carl Sagan; Sobre la naturaleza humana (1979), del entomólogo Edward O. Wilson; Los tres primeros minutos del Universo (1977) del físico teórico Steven Weinberg -¡qué final el de este libro: “El esfuerzo por comprender el Universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana sobre el nivel de la farsa y le imprime algo de la elevación de la tragedia”! -; El quark y el jaguar (1994), de otro físico teórico, Murray Gell-Mann; Genes, pueblos y lenguas (1996), del biólogo molecular y de poblaciones Luca Cavalli-Sforza; Armas, gérmenes y acero (1997), del antropólogo Jared Diamond; y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985), del neurocientífico Oliver Sacks. Merecen mención especial dos aparentemente pequeños libros, ambos de una delicadeza extraordinaria: Apología de un matemático (1940), de G. H. Hardy, y Primavera silenciosa (1962), de la zoóloga Rachel Carson. El primero es un hermosísimo canto a la pureza del conocimiento, ejemplificado en la matemática, y el segundo un lúcido, informado y valeroso ataque al uso de los pesticidas, que en su momento alertó a la sociedad sobre la contaminación que sufre nuestro planeta y la vida que existe en él. Por último, si -como a mí- les gustan las autobiografías, incluyan en sus cánones particulares a: Recuerdos de mi vida (1901-1917), de Santiago Ramón y Cajal, libro al que puede acompañar su melancólico El mundo visto a los ochenta años (Impresiones de un arteriosclerótico), algo así como un testamento (de hecho, se publicó en 1934, el año de su muerte); La estatua interior (1987) de François Jacob y Elogio de la imperfección (1987) -un título maravilloso- de la neurocientífica italiana Rita Levi Montalcini. Estas recomendaciones son únicamente una muestra. Pero se me acaba el espacio...