Llevo todo el mes de agosto debatiéndome sobre una cuestión. De repente, se me encendieron las ganas de volver a la grada. Corté la rutinaria peregrinación al estadio por las exigencias de la paternidad, hace cinco años; añadidas a las laborales, claro. Escapar de casa con una bebé que tensaba al extremo nuestros nervios con su pertinaz llanto (noches enteras incluidas), entre pañales, biberones y cantajuegos, no me parecía moralmente adecuado. Liarme la bufanda al cuello y abandonar la trinchera marital era una traición, por más que alejarme de aquel paisaje de guerra desquiciante fuera lo que más anhelaba. Con el frente de la crianza ya algo más estabilizado, he sentido de nuevo el gusanillo de retomar las viejas aficiones orilladas, pero no me he terminado de arrancar.

La razón es que desviar de la ajustada economía doméstica una partida monetaria para engrosar el negocio obscenamente multimillonario del fútbol actual me frena. Y ahí he estado, comiéndome la cabeza, sin terminar de dar el paso al frente para aposentarme de nuevo sobre la butaca, que es una posición en el mundo adictiva de la que casi siempre he disfrutado: los venenos inoculados en la infancia no terminan de purgarse del todo jamás. Todavía estoy a tiempo (eso creo, porque lo mismo me encuentro con que ya no queda un hueco para mí en las tribunas). Me concedo la semana que viene para aclarar mis ideas y darle forma definitiva a una determinación.

Para decantarme por el ‘sí, quiero (volver)’ no ha ayudado mucho incluir entre mis lecturas vacacionales Invasión de campo (Ediciones B), del periodista Alejandro Requeijo, fundamentado recorrido por los males que aquejan al deporte rey en nuestro país. Una serie de circunstancias que lo ha hecho mutar radicalmente y que ha creado conflictos de conciencia como el que me reconcome a mí. Dilemas que, poco a poco, van vaciando estadios y, como en un vaso comunicante, acrecientan suscripciones televisivas. Basta ver, por ejemplo, la deserción masiva de los abonados del Barça esta temporada, la primera fuera del Camp Nou. Es un ínterin que no ayuda, vale, pero el bajón es tan notable que denota que algo se está haciendo mal si de lo que se trata es de mantener una atmósfera vibrante en lo coliseos balompédicos.

A partir de las reflexiones de Requeijo, enumero alguna de esas derivas que a mí, personalmente, me parecen más destestables y más me descorazonan. Razones para odiar (aborrecer quizá es más preciso) el fútbol moderno, una tendencia cada vez más arraigada entre las hinchadas. He de decir que en este odio detecto a veces cierto sesgo generacional: el padre que echa pestes de la música que escucha su hijo, convencido de que los viejos grupos que le enfervorizaban a él de joven son muy superiores a los de ahora. Algo de nostalgia altanera hay pero, por supuesto, sus ideólogos y seguidores señalan también sólidos motivos por los que preocuparse ante la progresiva desvirtuación de la tradicional liturgia de los envites ligueros y europeos de nuestros equipos. Veamos:

Rubiales, el presidente enrocado en su lucrativa torre de marfil

Empecemos por la actualidad. Son cerca de setecientos mil euros los que se embolsa al año. Setecientas mil razones para aferrarse al cargo contra viento y marea, aun provocando un cisma impar en la Federación. Pero para perpetuarse por encima de la presión carece de la fineza de un cardenal vaticanista o de un noble renacentista florentino. Los modales testosterónicos lo delatan, en su manera de negociar contratos millonarios para arrebatarle a la afición la Supercopa de España y en la de conducirse en un palco de autoridades, con la Reina de España y la Infanta Leonor a su vera. Del pico a Jenni Hermoso, qué más decir... Ahora hay una carrera por ver quién se rasga más las vestiduras por esa acción. Muchos lo hacen con llamativo retardo y con obvia sobreactuación. Pero esa es otra historia… Lo importante es que alguien así no parece el representante ideal del fútbol español, la figura más indicada para estar al frente de un estamento que, sí, es privado, pero que gestiona un interés público muy relevante… y lucrativo. Rubiales es uno de tantos, por cierto, en esta 'liga de hombres extraordinarios'.

Caterva de comisionistas chupópteros

El caso Neymar, por la popularidad del jugador, ha sido uno de los que mejor nos ha permitido comprobar el vampirismo de los fondos de inversión, comisionistas e intermediarios que pululan en los despachos del fútbol. Los beneficios de toda esta constelación de aprovechados adláteres es tremebunda. También conocimos gracias a la famosa serie de Netflix sobre el caso Figo el pico que se echó al bolsillo Paulo Futre (un kilo y medio) por convencer a su compatriota de que fichase por el Madrid. El ídolo rojiblanco ejerció de cooperador necesario de Florentino Pérez para que este ganara la presidencia del Madrid. Las fortunas de figuras como Jorge Mendes, diría, están ya a la altura del presupuesto de algunos pequeños Estados. Bárbara desproporción.

Hang the [fucking] speaker: la chapa insufrible

Es un asunto de menor calado estructural, lo admito. Pero más insoportable porque percute tus tímpanos durante los partidos. Y lo hace únicamente para decir (gritar) naderías perfectamente prescindibles. “!A por ellos, oe!”, “!Sí se puede¡”. En ese plan. También dan la chapa cuando marca el cuadro local. Los decibelios de los que gozan acallan por completo la expresión de euforia de la grada, también sus cánticos, de ánimo o críticos. Al oírlo, admito también, me afloran brotes homicidas. En mi mente, como Orfeo protegiéndose con su cítara del canto de las sirenas, silabeo el estribillo del temazo de los Smiths Panic (Hang the dj, hang the dj, hang the dj!), cambiando, ad hoc, la última palabra. Ya saben por cuál la sustituyo.

C. Tangana, como un hincha más en Balaídos. Foto: R. C. Celta

Estadios discoteca: bajo tonantes decibelios

Otro crimen de lesa futbolidad es la música (inane en gran medida) que se apodera de la atmósfera acústica de los estadios. Una dimensión más hurtada al hincha. En el Metropolitano se abusa del Thunderstruck de AC/DC justo pocos instantes antes de que los jugadores salten a la cancha, un lapso en el que es emocionante escuchar en los estadios el crescendo del aliento canoro desde la grada. Sé que a muchos les flipa y queda muy espectacular con la luminotecnia. Para mí tiene algo de sacrilegio. El Barça ‘inyectaba’ también a los AC/DC (Highgway to Hell) durante el calentamiento, que es menos grave, un momento menos trascendente. La verdad es que no sé si es peor esto del speaker o lo de la discoteca del descanso, con una música tan alta que no puedes ni comentar a gusto las jugadas. Uno se siente bajo los helicópteros de Apocalypse Now, aunque con los oídos fritos por peores piezas que la Cabalgata de las valquirias. Esas canciones de AC/DC pegan poco con la identidad atlética o culé. Al contrario que el himno de C. Tangana que ahora suena en Balaídos, con las Pandeireteiras como protagonistas.

La homogeneización estética de los coliseos: patrimonio bajo la piqueta

Antes, un aficionado al balón podía ubicar a primera vista dónde se estaba jugando un partido emitido por la televisión. Era muy fácil. Cada estadio tenía su idiosincrasia formal y cromática. Era sencillo también identificar el país donde estaba disputando el duelo en cuestión (las cajas inglesas con fachadas de ladrillo visto, por ejemplo). Con el tiempo, las formas se han estandarizado. No es fácil, pongamos por caso, diferenciar de entrada el nuevo San Mamés del nuevo Metropolitano. Requeijo los mete en un mismo saco de estadios apenas distinguibles con el De la Luz del Bénfica y el Allianz Arena del Bayern Múnich. Añadiría Old Trafford. Patrimonio que se pierde en aras del progreso, aunque entiendo que la comodidad y la seguridad no son cuestiones baladí. Invasión de campo también recoge el desarraigo de algunas aficiones que se vieron obligadas a dejar su hábitat histórico, con el caso de los hinchas de San Lorenzo de Almagro y su querido Boedo como paradigma. Décadas después siguen luchando por volver a su barrio natal. Aquí, los del Atleti parecen haber transigido más o menos bien con el éxodo a Canillejas: al fin y al cabo, siguen teniendo la Linea 5, la verde, de referencia.

El estadio Monumental de River Plate, siempre repleto de 'trapos'. Fotos: River Plate

Los anuncios no dejan ver el césped, ni la grada

Mi amigo mexicano Víctor Hugo, sacrificado seguidor del Atlas de Guadalajara de toda la vida, entró en estado de delirio cuando su equipo, siete décadas después, volvió a alzarse con la liga mexicana. Cada día, me mandaba varios artículos celebratorios del logro. Uno de Juan Villoro, que glosaba “el milagro”. Contaba que había visto el choque definitivo por televisión y que fue un suplicio. “Los partidos son una pausa entre anuncios. La televisión comercial interrumpe las jugadas para que una hamburguesa ocupe la pantalla”, comentaba indignado, al tiempo que denunciaba que bastaba ver las camisetas de los jugadores salpicadas por logos para aclararse sobre las prioridades de los directivos del fútbol mexicano.

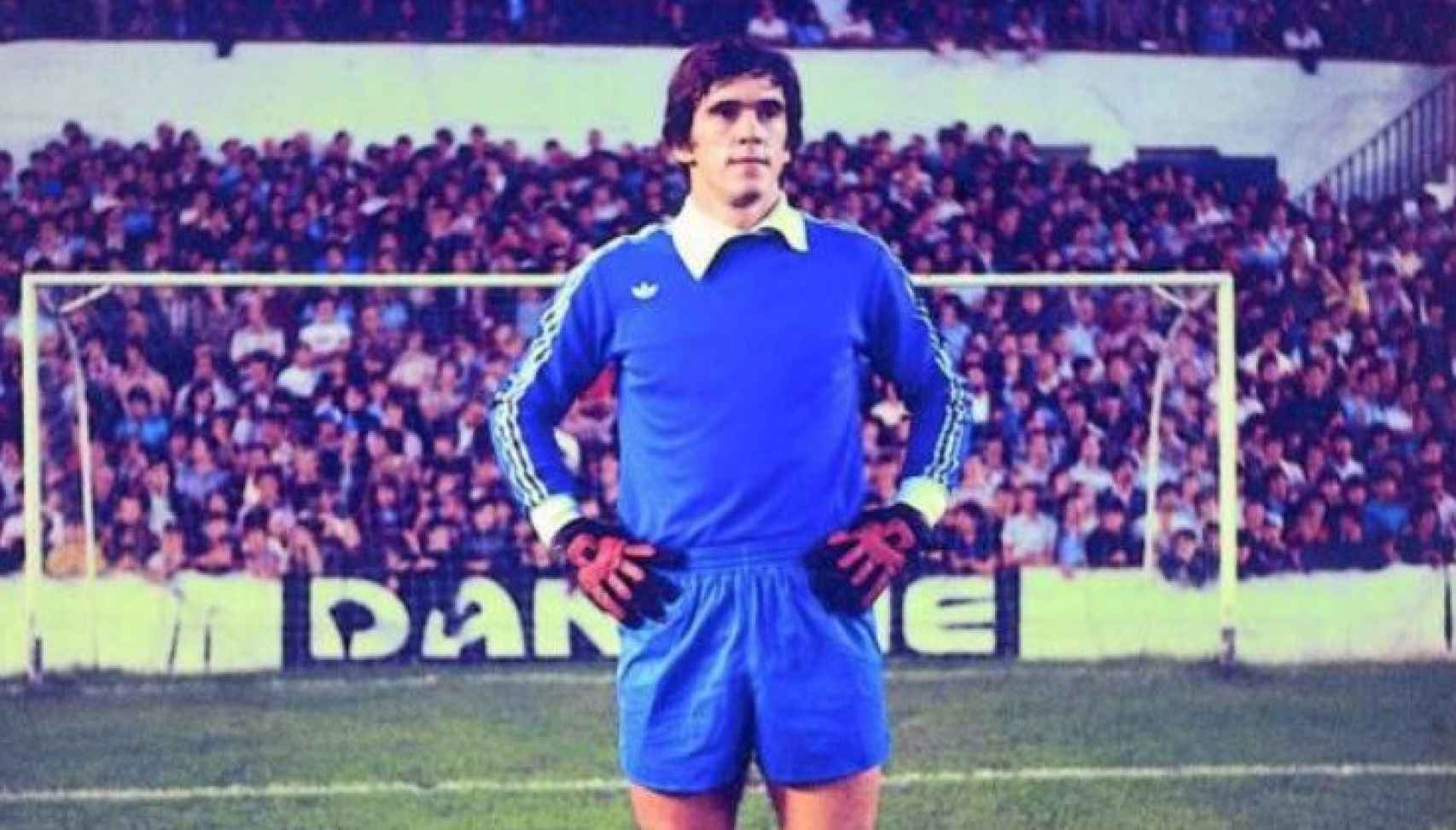

Hoy la publi, que eclosionó en nuestro Mundial 82 (las quejas contra el fútbol moderno a veces padecen cierta desmemoria), es intocable. Los aficionados ya no pueden poner sus pancartas. Para hacerlo, hay que iniciar un procedimiento administrativo que ríete tú de un recurso de alzada contra un ayuntamiento. Se perdió así ese espontáneo mosaico multicolor que formaban con las telas y que, por ejemplo, en el Monumental de Buenos Aires, el feudo de River Plate, ofrece una bella estampa de pasión, fidelidad y… crítica cuando toca. Aquí eso es una añorada imagen del ayer. Cultura popular de grada cancelada.

Gradas de animación regidas por estéticas y modales norcoreanos

Ya lo comenté en el post anterior, dedicado al movimiento ultra en España. No echo de menos, por supuesto, a grupos como Ultrassur o Boixos Nois en el interior de los estadios porque, si bien caldeaban el ambiente de templos algo circunspectos, fueron por lo general caldo de cultivo de ideas extremistas y focos de odio al diferente. Feudos tribales en el sentido más primario. Aparte, cayeron en manos de bandas delictivas dedicadas a actividades como el narcotráfico (el fútbol solo era una excusa). Pero la alternativa deja mucho que desear. Las gradas de animación orquestadas por emisarios de las distintas directivas muestran una docilidad complaciente. Y además no soluciona parte del problema porque mantienen los vicios clásicos de los ultras, como el insulto sistemático al rival. Algo que no extraña porque en algunos casos son los viejos líderes de las barras bravas locales lo que siguen moviendo el cotarro en estos colectivos.

La asepsia ideológica de los jugadores

Los futbolistas ensimismados en sus cascos es una estampa muy ilustrativa de la burbuja en la que viven los máximos protagonistas del espectáculo. Messi ha sido un paradigma en este mutismo insulso. La frase más famosa que ha pronunciado en su carrera deportiva ha sido: “Qué mirás, bobo, anda pallá”. Ese es su gran hit. Se entiende que se protejan al estar bajo un escrutinio mediático que el común de los mortales no podemos ni imaginar. Pero de ahí a convertirse en seres ensimismados que vadean cualquier charco con evasivas triviales hay un trecho. Tienen, por otro lado, fácil escaquearse porque las entrevistas ahora las conceden a influencers en lugar de a periodistas. Y no olvidemos que son empresas (recuerden al contestatario Piqué echándole Flores al Madrid de Ayuso cuando le convenía por la Davis).

Hay honrosas excepciones, como Raúl García, citado por Requeijo al hilo de su expreso rechazo al trasplante de la Supercopa de España para blanquear regímenes que pisotean nuestros principios constitucionales. Un pronunciamiento firme que contrasta con los equilibrismos verbales de Koke ante la misma polémica. A Koke creo que se refiere Requeijo cuando habla de un jugador de la selección española al que robaron en un parking de la plaza de Olavide un reloj de 70 mil euros. Hay españoles que tardan en ganar eso varios años currando. Y hay niños que se ven deslumbrados por esa ostentación vacua.

La hipócrita Ley Seca en la grada: a un milímetro del puritanismo

Comentaba Diego Barcala, director de Líbero, en un artículo publicado en AS que el punto de inflexión del fútbol tal como lo conocíamos sobrevino tras la tragedia de Hillsborough, cuando Thatcher decidió meter en cintura a los aficionados ingleses. Luego se demostró que la culpa de la asfixia de casi un centenar de personas no fue de la gente sino de una mala praxis policial. Entonces se redujeron aforos, se eliminaron las zonas para a ver en pie los partidos, se retiraron vallas… También se estigmatizó el alcohol. Hoy en la grada no puedes tomarte una cerveza pero si pagas una pasta gansa por un palco (o te invitan a él) estás facultado a jartarte de cubatas. También se puede beber en los bares de las tripas del estadio durante el descanso, y antes del pitido inicial. ¿Vale para reducir la violencia? No está nada claro y mucha gente sensata se queda sin poder tomarse una birra a gusto mientras observa las evoluciones de su escuadra en la cancha. A un milímetro de la hipocresía de la Ley Volstead estamos. No sé… Supongo también que para algunos bobos, que diría Messi, la medida sí sirve de algo.

Todo esto (y mucho más, que no cabe aquí), en fin, te quita las ganas de rascarte el bolsillo, relegar a tu familia y renunciar a otras aficiones para acercarte al estadio. Aunque Requeijo no escribió Invasión de campo, un necesario y documentado alegato, con ánimo derrotista. Su credo rojiblanco le impide arrojar la toalla. Y muestra que otro fútbol es posible. Trae a colación Alemania y, en menor medida, Inglaterra, donde la masa social de los clubes -sus socios en particular- mantienen bastante peso en la toma de decisiones clave, como las que atañen a la identidad de equipos.

En el Metropolitano, la hinchada acaba de ganar la batalla del escudo, rediseñado en su día sin someterse a la consideración de los socios. Miguel Ángel Marín ha tenido que recular y restituir el tradicional emblema colchonero. Pulsos ganados como este avivan ciertas esperanzas. Muestran que quedan directivos con un ápice de sensibilidad y sensatez. Aunque la comidilla entre los atléticos es que esta cesión tiene una intención oscura: que la venidera venta del club no se vea alterada por una afición en armas. El conflicto podría disuadir a los magnates que quieran entrar en la puja. Abonarse o no abonarse, esa es la cuestión.