Gran deleite y gran provecho ha de provocar entre sus fieles lectores fijos –y entre quienes harán muy bien si debutan ante su prosa- la publicación en Pre-Textos de Oficio de mirar, dietario inédito del berciano y leonés Antonio Pereira (1923-2009), sustancioso, divertido y apetitoso libro que recoge, como indica su subtítulo, las andanzas de un cuentista entre –calculen su edad- 1970 y 2000. Cuentista, claro, en el doble sentido de la palabra.

De sus páginas se desprende que a Pereira le picaba no terminar de atesorar como poeta y novelista el prestigio indiscutible y perdurable que obtuvo con sus numerosos libros de cuentos –El síndrome de Estocolmo (1988) o Cuentos de la Cábila (2000), por sólo citar dos que recuerdo con sumo gusto y regocijo-, pero ya se sabe –y él lo sabía- que en España somos, como mucho, de reconocer un único mérito a quien es acreedor a ser reconocido por varios.

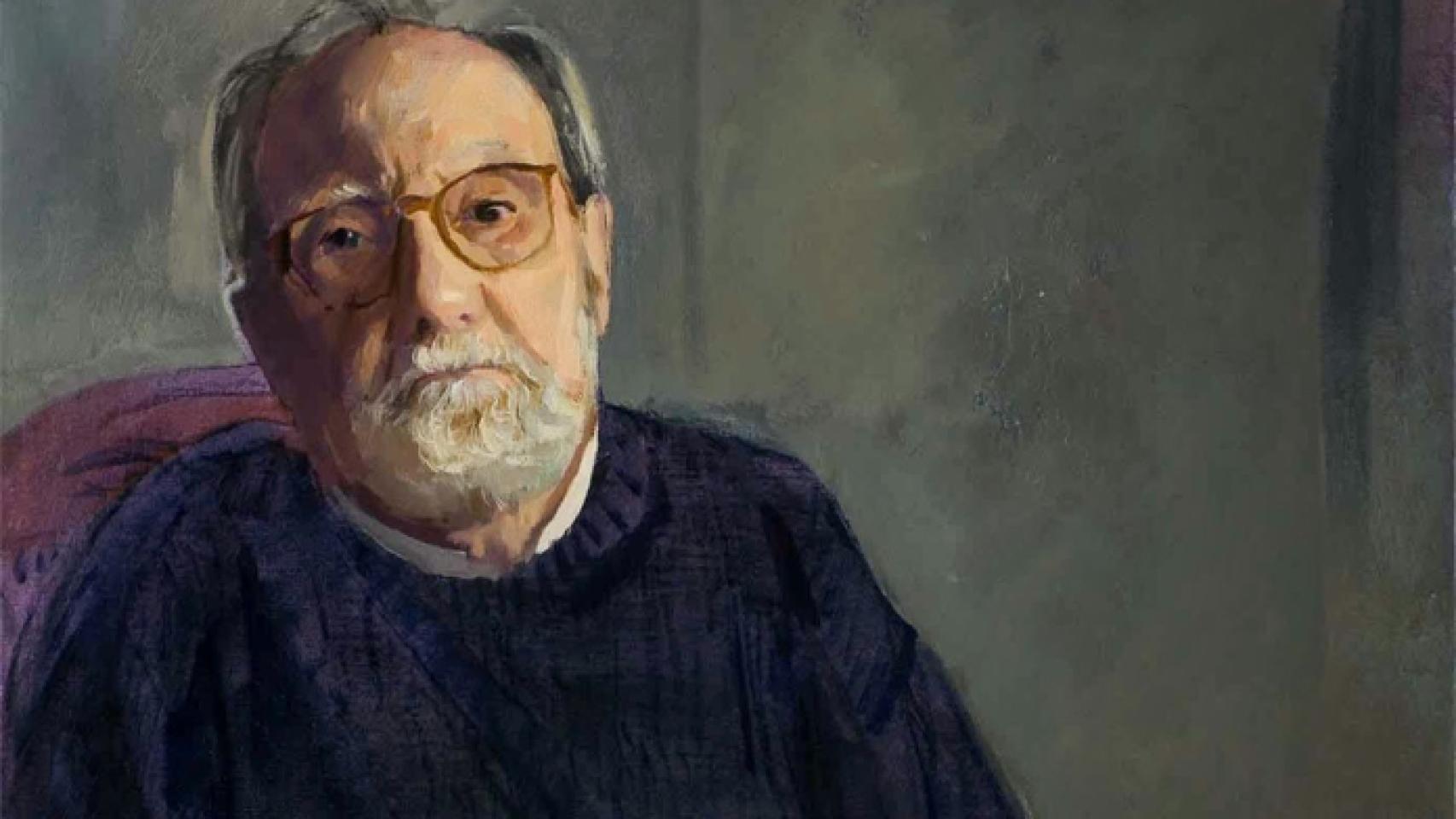

Pereira, al que tuve la suerte de tratar brevemente cuando ya frisaba sus 80 años, era un hombre de una bonhomía acogedora, paternal y desarmante, que se traía un cachondeíllo blanco y, a la vez, picante y que parecía conforme –qué le vamos a hacer, pensaría-, pese a su vasta y cosmopolita cultura, con su estatuto de escritor de provincias al que tocaba ejercer en Madrid –yendo y viniendo- de cazurro bien ilustrado.

Todo eso se ve y se confirma en Oficio de mirar, oficio de mirar, retener, seleccionar, procesar y entregar el resultado al lector en extraordinaria prosa, con un riquísimo manejo del castellano de Castilla y de toda la vida y con un atisbo inquietante de querer ir más allá de lo que la realidad ofrece, de explorar sus pliegues, sus misterios y sus puntos ciegos -¡los de la condición humana!-, oficio, sí, que Pereira, fabulando, redondeaba con matrícula de honor.

Oficio de mirar nos trae también la relativa novedad de que el bueno de Pereira tenía sus desengaños, su pizca de acritud cuando el caso lo requería y su poquita –pero detectable- mala uva cuando el fatuo, el tonto, el ambicioso, el tramposo o el pesado se le ponían por delante y le daban el día.

Este dietario de treinta años, con sus elipsis y sus zonas en barbecho, nos trae a un escritor de vocación irrenunciable y sañuda, también –como quien no quiere la cosa- a un hombre de pensamiento e ideas agudas y muy personales -¿podría ser de otra manera?-, muy viajado por el mundo –pese a su comentada vitola de escritor de pueblo-, muy preocupado por la intendencia y por el gasóleo de su oficio –dinero, premios, certámenes, bolos, colaboraciones en prensa, reconocimiento, ventas-, un conservador de entraña liberal, cristiano por libre y a su bola, con anclaje en la tradición (aunque dispuesto a echar un vistazo fuera de ella), amante de las tertulias del Café Gijón y de todas las tertulias y de todos los cafés, amante también de la comida de tasca y cuchara y del vinillo peleón que calienta la tripa, escéptico cuando no se puede ser otra cosa y zumbón cuando la ocasión lo requiere, enfermo imaginario y real, hipocondríaco y ciclotímico, amigo de sus amigos hasta el borde de su tumba y más allá, siempre a vueltas con su Úrsula (su esposa de toda la vida), pero con ojos en la cara para fijarse y pajarear un poco con las chicas guapas.

De este retrato, que es resumen del autorretrato que Pereira acaba pergeñando, ha de deducirse –espero- el intríngulis y el sabor de este libro francamente alimenticio, plagado de anécdotas y sucedidos de personalidades mayores –véase el índice, que lo lleva- y de personajes menores y del común, repleto de frases felices, de observaciones a festejar y de apuntes sobre el oficio de escritor, un dietario escrito como en zapatillas de fieltro y cuadros, al socaire de la vida y sus inconvenientes, aunque asomando la nariz al viento que sopla, lejos, muy lejos, el dietario, de la intensidad intelectual y del acabado artificioso que algunos buscan y no encuentran (otros, sí) en obras semejantes. Y, a todo esto, Pereira se ganaba la vida como comerciante de electrodomésticos y tal. En fin, el libro tiene todo el sabor y el aroma que cabe esperar de un escritor que a una buena comida le sigue llamando, déjate de complejos y finezas, cuchipanda. Y el libro trae, al leerlo hoy, el aire triste de los estragos del tiempo, de la crueldad del tiempo a la hora de producir olvido y ausencia.

No he hablado, a posta, de Borges, Cela, Aleixandre, Umbral, Gimferrer, Benedetti, Ayala, Buero, Colinas, Pemán, Valle-Inclán, Unamuno, Diego, Crémer, Grande y tantos y tantos escritores -¡y políticos!- a los que Pereira cita en Oficio de mirar o hace objeto de sus palmoteos o de sus pullas de primera mano. Y es que, como ya he dicho, el placer supino que la lectura de este libro proporciona no reside en el anecdotario de altura ni, menos aún, en el cotilleo para cultos, sino en cada línea de su prosa y en la compañía de su autor y su mirada.

Supongamos. Pereira ha de viajar a Canadá y se nota aprensivo en vísperas: “Me escuece algo el pito, se lo enseñé al médico y creo que me lo miró con renuencia, no es nada, quizá un mínimo de balanitis de contacto –Pero hombre, ¿de qué contacto?-, cambiar de jabón o lavarse sólo con agua. De hacer un electro, ni hablar: que mis extrasístoles son emocionales. La fatiga visual, ni atreverme a decírselo al oculista, ya me dijo que no lea tanto. Hoy, en fin, me parece como si el testículo izquierdo me quisiera doler pero sin llegar a dolerme. Tendrían que recetarme algo –como cuenta don Teófilo- para que yo hiciera como que tomo la medicina pero sin tomarla. Reconozcamos, eso sí, un defecto de la Creación: esos frutos del hombre se han quedado ahí colgando, mal defendidos. El cristiano que hace un viaje de León a Madrid en el autobús de Martiniano, ¿cuántas veces tiene que echar mano con disimulo para reacomodarlos? Y yo tengo que volar a Montreal en clase turista, que viene a ser la misma vaina”.

En fin, harán mal si renuncian al disfrute que este libro proporciona.