Nueve años después del cierre de una de las grandes teleseries danesas de todos los tiempos, su creador, Adam Price, ha decidido regresar con su cuarta temporada. Por más que Netflix, encargada de su distribución en nuestro país, le haya añadido el apósito de ‘Reino, poder y gloria’, esta Borgen es la misma Borgen de la que nos despedimos en 2013.

Cambian las posiciones de los personajes en el tablero -Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) ya no es primera ministra sino titular de la cartera de asuntos exteriores dentro de un gobierno de coalición; Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) acaba de ser nombrada jefa de informativos de la TV1- pero el poderío discursivo de la serie sigue intacto.

Y por eso Borgen sigue dándome envidia. Por su capacidad -incluso podría decirse que por su insistencia- para plantear debates de altura y para desentrañar las interioridades de la política (y del periodismo) desde posiciones adultas, rigurosas, tan alejadas de nuestra cotidianeidad parlamentaria (y televisiva) como un inuit de un tablao flamenco.

En España la teleficción política solo admite la comedia esperpéntica o la nada. No es que nuestra realidad carezca de la materia prima mínima para abordar cuestiones de geopolítica internacional (la inmigración, por ejemplo), sino que los foros de discusión en los que se tratan estos asuntos hace ya demasiado tiempo que se convirtieron en un guiñol estrafalario que desvirtúa cualquier aproximación seria a estos temas. Si uno hubiera de elegir un acontecimiento que reflejara cuanto sucede en nuestro hemiciclo no se pondría a escribir sobre el drama de la valla melillense, sino sobre la gloriosa conquista del islote de Perejil.

En esta nueva y vieja Borgen la protagonista también es una isla, Groenlandia. Pero no se apuren, aquí nada suena ridículo, seguramente porque Price sigue sabiendo tomarle el pulso a la actualidad como pocos y nos propone un ménage à trois en el que las tensiones energéticas, los picores geopolíticos y la pasión independentista comparten cama.

La premisa es la siguiente: hay petróleo en Groenlandia. El corolario: explotamos el yacimiento y revertimos la situación de precariedad que afecta a los habitantes de la isla o, por el contrario, preservamos el medio ambiente, dejamos el oro negro bajo tierra y no ayudamos a que el cambio climático siga avanzando, a ver si con un poco de suerte nuestros nietos pueden seguir respirando un aire semilimpio y a los de National Geographic les queda algún glaciar al que echarle un par de fotos. Economía versus ecología.

El debate está servido, pero si se le puede añadir un poco de salseo nacionalista, mucho mejor. Los groenlandeses saben que su posible nueva fuente de riqueza les permitiría no solo revertir la situación adversa que les azota, sino dejar de depender por completo de Dinamarca e iniciar su camino en solitario como nación autónoma. In-inde-independencia. Así que mientras el gobierno regional juega al gato y al ratón con el delegado enviado al ártico por Nyborg, inicia gestiones con una compañía petrolífera para que se instale en la isla y empiece a estudiar el terreno para comprobar la viabilidad del proyecto y trazar planes de futuro.

Si esos movimientos unilaterales no fueran suficientes para poner los nervios del ejecutivo danés firmes como un solado en formación, la empresa adjudicataria cuenta entre sus accionistas con un exministro ruso con un historial intachable si su propósito fuese presentarse a alto mando de la Bratva. Al final, detrás de la firma inicialmente canadiense participada por un oligarca ruso que tiene hilo directo con el Kremlin está (¡tachán!) China. Y aquí el tema se pone feo como una nevera por detrás, porque una cosa es que no nos avengamos con lo de las perforaciones y otra un tanto indecorosa pero no insalvable es que uno de los hijos de Putin quiera sacarse unos cuartos a costa de ustedes (groenlandeses), que también y aunque no quieran son nosotros (daneses).

Lo que ya no se pué aguantá, lo que los Estados Unidos no tolerarán ni aunque bauticemos a La Sirenita de Copenhague como Ariel y les cedamos a la selección danesa de balonmano, es que los nietos de Mao Tse-Tung y Milton Friedman (quién lo iba a decir) se construyan en Groenlandia una parada para la nueva Ruta de la Seda (en la que, además, USA tiene la base de Thule) y pongan los dos ojos y pie y medio en occidente. No hija, no.

Huelga decir que los ocho episodios están atravesados por ese hilo de alta tensión constantemente alimentado por los cambios de postura de Nyborg -primero contraria a la explotación, después favorable- siempre motivados por su ambición personal, como si Maquiavelo y Jed Bartlet se jugaran el futuro al ajedrez.

Foto: Mike Kollöffel / Netflix

Las opciones estéticas de Borgen no la hacen especialmente interesante. Todo es correcto como un memorándum ministerial. Su atractivo radica en la afilada escritura de Price y su equipo (con grandes frases del estilo: “yo no hago política, soy funcionario”) y en su ambicioso despliegue temático, por más que la trama del asesinato sobre la que no nos extenderemos resulte más accesoria de lo que promete y esté resuelta con inusual precipitación.

Esta cuarta entrega puede explicarse a partir del doble relato de ascenso y caída redentora que experimentan Birgitte Nyborg y Katrine Fønsmark. El resto de las subtramas orbitan alrededor de estos dos ejes principales, engrasándolos continuamente con el aceite de la complejidad (por ejemplo, todas las negociaciones que se desarrollan en territorio groenlandés, con love affair entre asesores incluido, están supeditadas a los movimientos de la ministra de asuntos exteriores).

En esta 4T vemos a una Birgitte más ambiciosa que nunca pese a situarse en el segundo escalafón del poder (o quizá precisamente por eso), siempre detrás de la primera ministra, Signe Kragh (Johanne Louise Schmidt), con la que mantiene una rivalidad latente.

Pero ¿cómo es la ‘nueva’ Birgitte? Pues es una cincuentona premenopáusica, con sus hijos emancipados y su ex a punto de ser padre, de nuevo, a los sesenta. La década que separa a la Birgitte Nyborg actual de la que nos dejó en 2013 pesa como ver en bucle el debate de las elecciones andaluzas.

Para alguien a la que solo le queda su trabajo (y su charme, porque el atractivo de Sidse Babett Knudsen y su inmenso talento como actriz aguantan como la nieve en Qaanaaq) perder comba significa perderlo todo. En realidad, lo único que pierde es la perspectiva, algo fácilmente entendible dada su situación personal (con un hijo respondón metido a activista ecológico) y un escenario político que no admite soluciones sencillas.

Su obsesión pasa por adaptarse a todos esos cambios: a los físicos (de los sofocos a la inopinada menstruación), a los familiares (el retoño que va y viene y al que utiliza para dar buena imagen en televisión), a los políticos (su debilitamiento dentro del partido le obliga a mostrar su poder para reforzar su liderazgo), a los ideológicos (modifica hasta en dos ocasiones su posición con respecto al impacto de las instalaciones petrolíferas sobre el medio ambiente para mantenerse a flote) y a los estratégicos -ficha a Michael Laugesen (Peter Mygind), su gran enemigo, como asesor político en la sombra para que le ayude a mejorar su pobre imagen pública (¿conocen en España a algún político que haya contratado a un asesor de prestigio formado en la bancada contraria?)-.

Como ya habrán adivinado, Borgen sigue siendo vibrante. La fontanería política, los encuentros a puerta cerrada, las reuniones de gabinete y las puñaladas traperas se suceden para lanzarnos a los ojos la eterna pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar no para defender una causa sino para mantenernos en el poder?

Adam Price no abomina de la política, defiende que el poder es necesario para cambiar las cosas, pero también que su atracción puede estropear nuestro GPS ideológico y situarnos en la dirección contraria a nuestros principios y que una cosa es el pragmatismo y otra muy distinta el posibilismo. Por eso el final que le da a Nyborg es tan inteligente: su dimisión, tras ver que su deriva la conduce a un sitio oscuro e inhumano, la redime parcialmente, pero el futuro cargo en la Comisión Europea que ella misma se ha granjeado impide que la veamos como una mujer intachable; su ambición sigue intacta, es alguien que ha logrado adaptarse (verbo clave en esta temporada) a la nueva coyuntura sin traicionarse del todo.

Foto: Mike Kollöffel / Netflix

Vayamos ahora con Katrine Fønsmark, la periodista y exjefa de prensa de Birgitte Nyborg, ahora ascendida a máxima responsable de informativos de la TV1. Su arco dramático sirve para indagar, por un lado, en temas estrictamente profesionales como el tratamiento de la información política en mitad de una crisis con repercusiones internacionales, la permeación de lo privado (de lo familiar) en la esfera de lo público o las injerencias políticas en los medios de comunicación.

Sin embargo, aquí lo más importante es prestar atención a las consecuencias que un determinado modelo laboral y de comunicación social tienen sobre el individuo, en este caso sobre ella. Su recién estrenado puesto empieza a pasarle factura en tiempo récord. Las diferencias de criterio con su presentadora estrella no se valoran a partir de baremos profesionales, sino que se juzgan en términos de rivalidad femenina (la serie pone sobre el tapete en reiteradas ocasiones cómo la perspectiva de género condiciona la toma de decisiones en el terreno laboral y cómo se puede emplear como instrumento de poder).

El cargo ejecutivo de Katrine, y su autoridad superior, le obligan a tomar soluciones drásticas que inmediatamente serán sometidas a escrutinio popular (además de interno) a través de las redes sociales. Todo desemboca en los vomitorios de Twitter, Facebook e Instagram, filtrado por los interesados o por otros compañeros, y en esos foros en los que la desinformación (o la información parcializada) deviene en huracán de rumores, la figura de Fønsmark empieza a ser devorada por el vórtice de la opinión.

La conversión en hecho público de cualquier cuita interna o de la propia intimidad a través de las redes sociales es otro de los grandes temas de la nueva entrega de Borgen. La imagen de Katrine quedará embrutecida por el reguero de comentarios que a diario empapela Twitter, lo que menoscabará su autoridad como jefa de informativos, debilitará sus relaciones familiares y terminará causándole un ataque de ansiedad que la llevará a dejar el cargo (en una nada velada crítica a un modelo laboral ultraliberal que no entiende de horarios, ni de conciliaciones ni de derechos).

Hoy, cuando todo es susceptible de ser publicado, el control de la propia imagen es fundamental, algo que aprende Birgitte Nyborg tanto de su primera ministra como de Michael Laugesen. Utiliza las redes sociales en beneficio propio. Fabrícate una imagen amable, cercana y vendible. Ofrece aquellas partes de tu intimidad que te acerquen a la gente y sonríe, aunque caigan chuzos de punta.

Esas dos maneras de enfrentarse a las redes sociales tienen su corolario desde el punto de vista de la comunicación política. Una de las principales estrategias de la presidenta Kragh es ir apagando los viejos canales de comunicación con los medios tradicionales para controlar el flujo informativo. A través de las cuentas personales y de las institucionales, el gobierno controla los mensajes que pretende transmitir y frena casi cualquier tipo de reacción contestataria (en ese sentido, las quejas de los periodistas de TV1 se escuchan alto y claro).

En definitiva, Borgen constata el gran peso que, a todos los niveles, han adquirido las redes sociales tanto en el ámbito personal como en el institucional, y que su dominio es indispensable para evitar ser despedazado en el cada vez más minado terreno público.

Regresemos un momento a Katrine Fønsmark. Sus problemas de imagen no son los únicos causantes de su crisis nerviosa. En tanto jefa de informativos debe responder ante el CEO de la cadena y, ulteriormente, ante el consejo de administración. Sus decisiones también son cuestionadas desde arriba, si bien el lenguaje de los ejecutivos no se parece en nada a las bravatas tuiteras, sino, más bien, a las amenazas disfrazadas de consejo que daría una madre. Ese “no te estoy diciendo que no vayas, yo creo que ya eres lo suficiente mayor para saber si tienes que ir o no”. La orden nunca es directa, siempre se esconde detrás de un eslogan que podría servir para venderte un dentífrico o un laxante, pero ahí está, flotando en el ambiente como ese pedo inaudible del que nadie se hace responsable pero que todo el mundo nota.

El punto álgido de esta subtrama lo encontramos cuando se le sugiere, hasta en dos ocasiones y a través de distintos miembros de la junta, que rebaje las críticas al gobierno porque se están tramitando las ayudas públicas a los medios y eso puede perjudicarles. Es decir, se habla sin tapujos del debilitamiento de la libertad de prensa en función de la dependencia económica de los medios, del empobrecimiento de la democracia.

Foto: Mike Kollöffel / Netflix

Terminemos con un apunte estético. Dentro de lo convencional de la propuesta, hay una imagen en el último episodio que llama poderosamente la atención. Birgitte realiza una extraña travesía turística por los fiordos groenlandeses. Digo que es extraña porque, en primer lugar, los protocolos impedirían que una ministra hiciese sola ese tipo de excursión y, después, porque quien la lleva a bordo de su pequeña embarcación no es otro que el anciano que ha cedido sus tierras a cambio de un nuevo barco para que los chinos levanten allí su planta petrolífera con extensión portuaria.

Más allá de lo forzado de la escena, un gran plano general nos mostrará la pequeñez de Nyborg con respecto a ese paisaje ártico que sus decisiones terminarán, más pronto que tarde, destruyendo (en la mayoría de las ocasiones, como se ve en la foto superior, el entorno no se emplea con intención dramática sino postal).

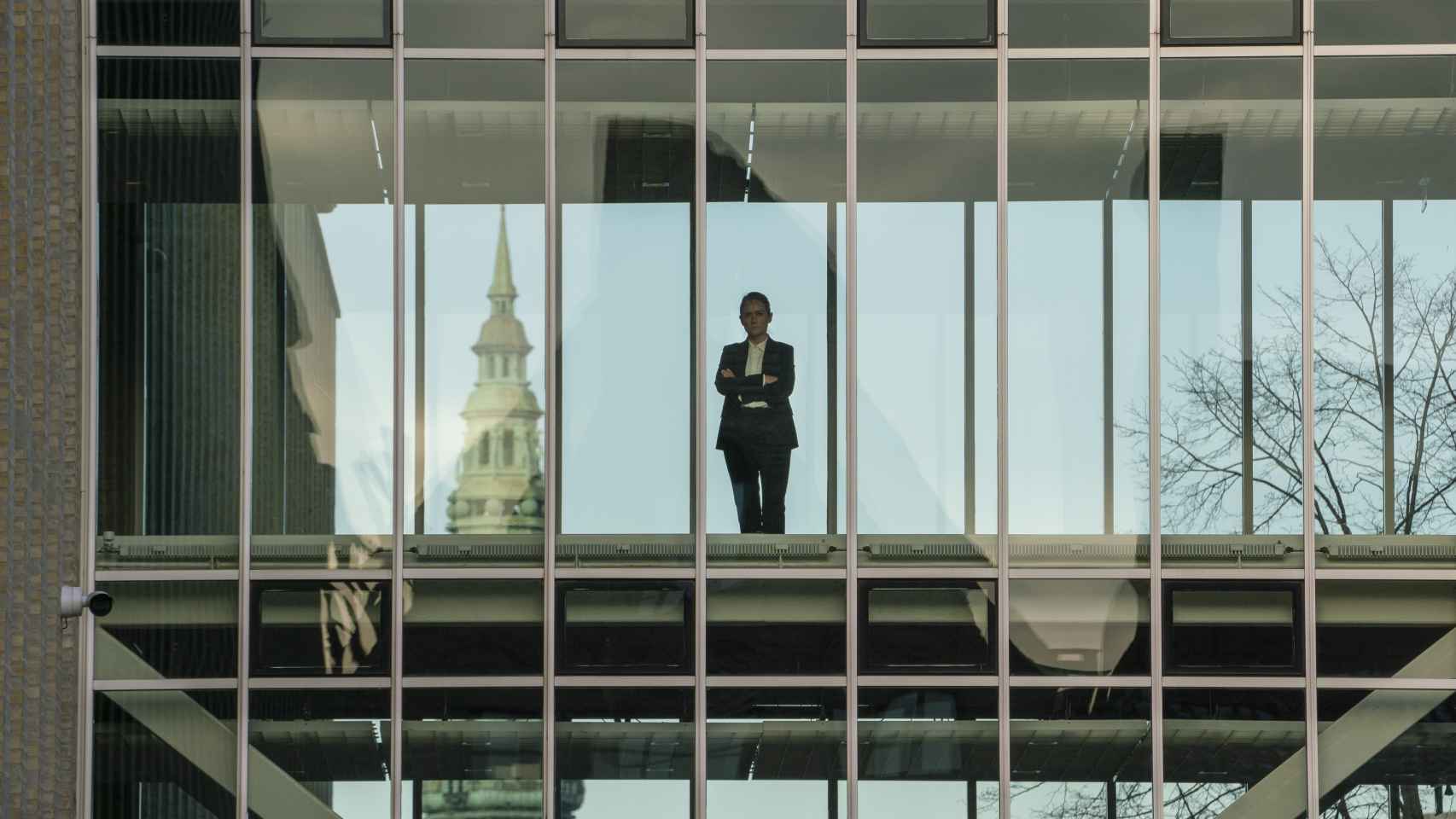

Si esa composición es tan llamativa es porque sintetiza los dilemas de la temporada: el hombre tratando de controlar la naturaleza, el impacto que un ser minúsculo puede tener sobre el futuro de esa inmensidad blanca… Funciona, también, por oposición. Uno de los motivos visuales más repetidos en Borgen es el de la protagonista encerrada en un despacho o meditando en un pasillo, de espaldas o frente a cámara, mirando a través de un gran ventanal (foto 1). En una serie en la que se decide sobre el mundo exterior desde esos interiores tan característicos, será la imponencia del paisaje la que abrirá los ojos de Nyborg, alguien que está aprisionada por una cotidianidad política cada vez más ajena a lo que sucede ahí fuera. Y es que cuando la realidad te da un guantazo, no hay filtro de Instagram que lo arregle.