Si es verdad que la costumbre es la reina del mundo, alguien se olvidó de avisar al arquitecto, inventor, poeta y cartógrafo Richard Buckminster Fuller (Milton, 1895 - Los Ángeles, 1983). Con su traje negro y corbata —uniforme del “hombre invisible” que nunca supo ser— la miope figura de Bucky sigue vigente porque, en sentido estricto, jamás dio nada por supuesto. Mientras que en la vida se embarcó en extravagancias como trocar el sueño por siestas de 20 minutos o impartir torrenciales conferencias de 7 horas de media, en el arte fue cualquier cosa salvo convencional: su incontinencia autodidacta le llevó a ingeniar barcos y mapas, casas y cúpulas, siempre empeñado en descifrar los principios que rigen la mecánica del universo.

La biografía de Fuller puede resumirse como un peculiar experimento sobre la eficiencia: para hacer más con menos, primero hay que quedarse a cero. Hijo de una acomodada familia de Nueva Inglaterra, fue expulsado de Harvard no una, sino dos veces, y sólo su interés por lo que llamó “el modelo económico de la vida” lo mantuvo a flote. Entre rechazo y rechazo, ejerció de aprendiz en una tejeduría de algodón en Canadá y, tras casarse con Ann Hewlett y servir en la Marina —una de sus pasiones—, entró en contacto con el mundo de la construcción gracias a la empresa de su suegro. En estas experiencias, Fuller intuyó el potencial de la tecnología para mejorar la vida de las personas. Las sucesivas pérdidas de Alexandra, su primera hija, en 1922, y de su empleo en 1927 —coincidiendo con el nacimiento de una segunda niña, Allegra— le sumieron en una crisis de la que emergió con una particular conjetura que pretendía explicar el mundo como un sistema de cuatro dimensiones. Sus primeros dibujos, unas naífs estampas de dirigibles que descargaban torres ultraligeras, dieron paso a una extraña maqueta con un anillo hexagonal suspendido de un mástil de duraluminio. Decía que era una casa, pero ni si- quiera Le Corbusier o Mies van Der Rohe, los vanguardistas que descollaban en Europa, se habían atrevido a tanto. Cuando la exhibió en 1929 en los almacenes Marshall Field de Chicago el publicista Waldo Warren le sugirió como nombre “Dymaxion” (de Dynamic Ma- ximum Tension), que Bucky utilizó para bautizar literalmente todo lo que haría durante los siguientes 20 años, incluso un coche.

Poco impacto comercial

Este último invento evidencia, como sostiene el historiador británico Reyner Banham, lo que hacía tan distinto a Fuller: la convicción de que el futuro no era cosa de estética, sino de ciencia, y que debía eludirse cualquier tributo a la tradición. Si su casa no parecía una casa, el Dymaxion Car (1933, con el diseñador de yates Sterling Burgess) recordaba a un barco o, mejor aún —como sugieren las bellísimas maquetas de su amigo, el escultor Isamu Noguchi—, a un pez, con la dirección en la rueda de cola a modo de timón. Lamentablemente, también sintetizaba el principal problema de Bucky por aquel entonces: su diseño era tan radical como inestable —uno de los prototipos quedó destrozado en un accidente— y su producción, una quimera. La decidida irrupción de la industria en el ámbito de la construcción, a resultas de la Segunda Guerra Mundial, apenas le produjo réditos y, si bien sacó cierto provecho de unas viviendas de emergencia que reutilizaban unos silos de grano (las Dymaxion Deployment Unit), en 1946 volvió a fracasar con otra casa, la Wichita House.

Lo que hacía tan distinto a Fuller era la convicción de que el futuro no era cosa de estética, sino de ciencia. Más que en objetos, dejó su impronta en ideas

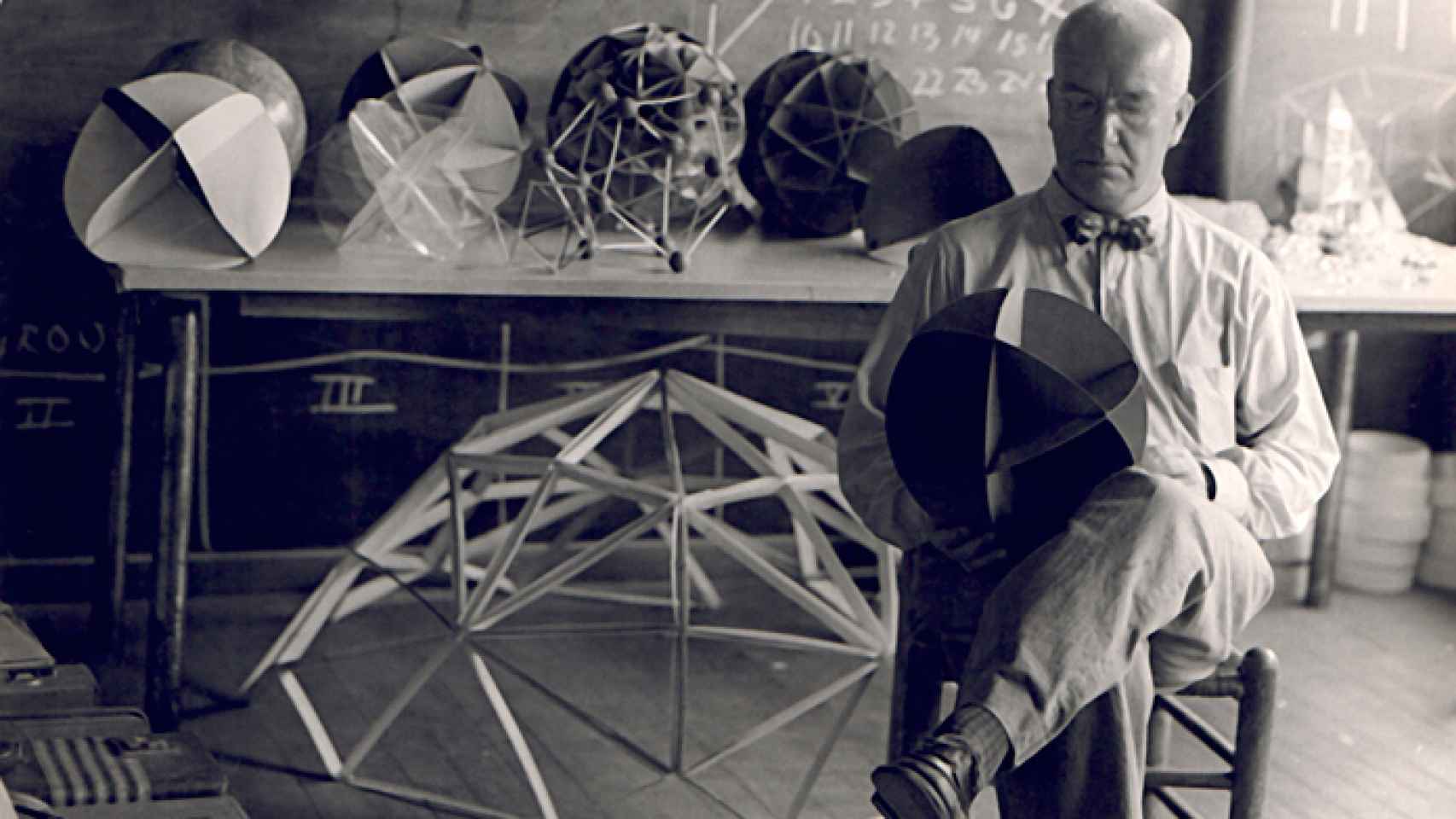

Quizá porque esas propuestas eran tan visionarias como excesivamente personales tu- vieron un nulo impacto comercial. Fuller sólo encontró su legado cuando se decidió a trascender su impronta: menos objetos y más ideas. Se interesó por problemas casi abstractos, con una obsesión por la geometría de las esferas rayana en lo filosófico. Comenzó a desentrañarlas en 1943 con un mapamundi —Dymaxion, claro— que minimizaba la distorsión cartográfica de Mercator al desplegar el globo en superficies planas: 8 triángulos y 6 cuadrados. Sería el sintético preludio de la cúpula geodésica, su gran logro. El ingeniero alemán Walther Bauersfeld ya había experimentado a mediados de los 1920 con la transformación de las superficies esféricas en tramas triangulares que atomizaban los esfuerzos, idea que Fuller retomó para cubrir espacios de manera rápida, barata y ligera. En el Black Mountain College, una de las derivaciones de la Bauhaus —donde enseñó entre 1948 y 1949 y se amistó con John Cage o Merce Cunningham— realizó un primer intento con sus alumnos. La estructura de lamas de persiana acabó por los suelos, otro tropiezo que solo espoleó aún más a nuestro hombre. En 1954, con casi 60 años, logró la patente.

El desarrollo colaborativo de la cúpula geodésica —como el de las estructuras en tensión o Tensegrities de otro estudiante del Black Mountain College, Kenneth Snelson, y que Bucky se apropió— pone en solfa su mito de genio individual; aunque lo cierto es que Fuller se hizo con una solución tan depurada que condenó a las anteriores a la obsolescencia. Desde entonces, sus esferas proliferan sin tasa: en su propia obra, como su casa de profesor en Carbondale (1960) o el pabellón de Estados Unidos para la Exposición de Montreal (1967, con Shoji Sadao), pero también en innumerables proyectos ajenos, desde radares y telescopios de todo el mundo hasta la pompa del museo Dalí en Figueres que concibió un legítimo heredero español, Emilio Pérez Piñero.

De manera harto coherente, sus hallazgos no le anclaron al establishment, sino a la utopía. En los años de la carrera hacia las estrellas, el ideario polímata de Bucky alcanzó una doble resonancia, a la vez pentagrama para la música de las esferas y evangelio de la contracultura. En esas décadas de 1960 y 1970 figuró estampas imposibles, como el Midtown de Manhattan en una gigantesca burbuja, mientras que sus cúpulas y el lema “Nave Espacial Tierra” sirvieron de refugio y semilla del pujante pensamiento ecológico. Era cuestión de tiempo, por tanto, que los arquitectos de esa generación se lo apropiasen, caso de un joven de Mánchester, al que Fuller acompañó con algunos proyectos y una pregunta: “¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster?”.