“A mi modo de ver la cara no es solo la cara, sino el cosmos. En la cara se manifiesta todo el universo”. Esta frase de Alexéi von Jawlesky (1864-1941) define bien una de las mayores obsesiones de este artista ruso que pronto se trasladó a Múnich, una de las rutas naturales de los artistas rusos hacia París y al centro del arte en Europa. Esta obstinación fue una lucha por encontrar la cara perfecta, una búsqueda del rostro común. Jawlensky coqueteó con varios ismos del siglo XX aunque nunca llegó a abrazar al completo ninguno de ellos. Un repaso a su trayectoria es lo que presenta la Fundación Mapfre bajo el título Jawlensky. El paisaje del rostro, exposición que se podrá ver hasta el próximo 9 de mayo.

A través de las seis secciones que componen la muestra conocemos la trayectoria de un artista cuya carrera empezó en Rusia, continuó en Alemania y dio un giro en Suiza. Los paisajes, los retratos y las naturalezas muertas fueron los protagonistas de una primera etapa marcada “por la pintura académica de San Petersburgo pero también por el postimpresionismo, el lenguaje internacional de ese tiempo”, comenta Carlos Martín, conservador jefe de Artes Plásticas de la fundación. Jawlensky viaja a París, ciudad en la que conoce a Matisse, e investiga ese estilo postimpresionista y fauvista que se ha internacionalizado. Sin embargo, “no tiene una voz propia hasta que entra en contacto con los artistas alemanes”.

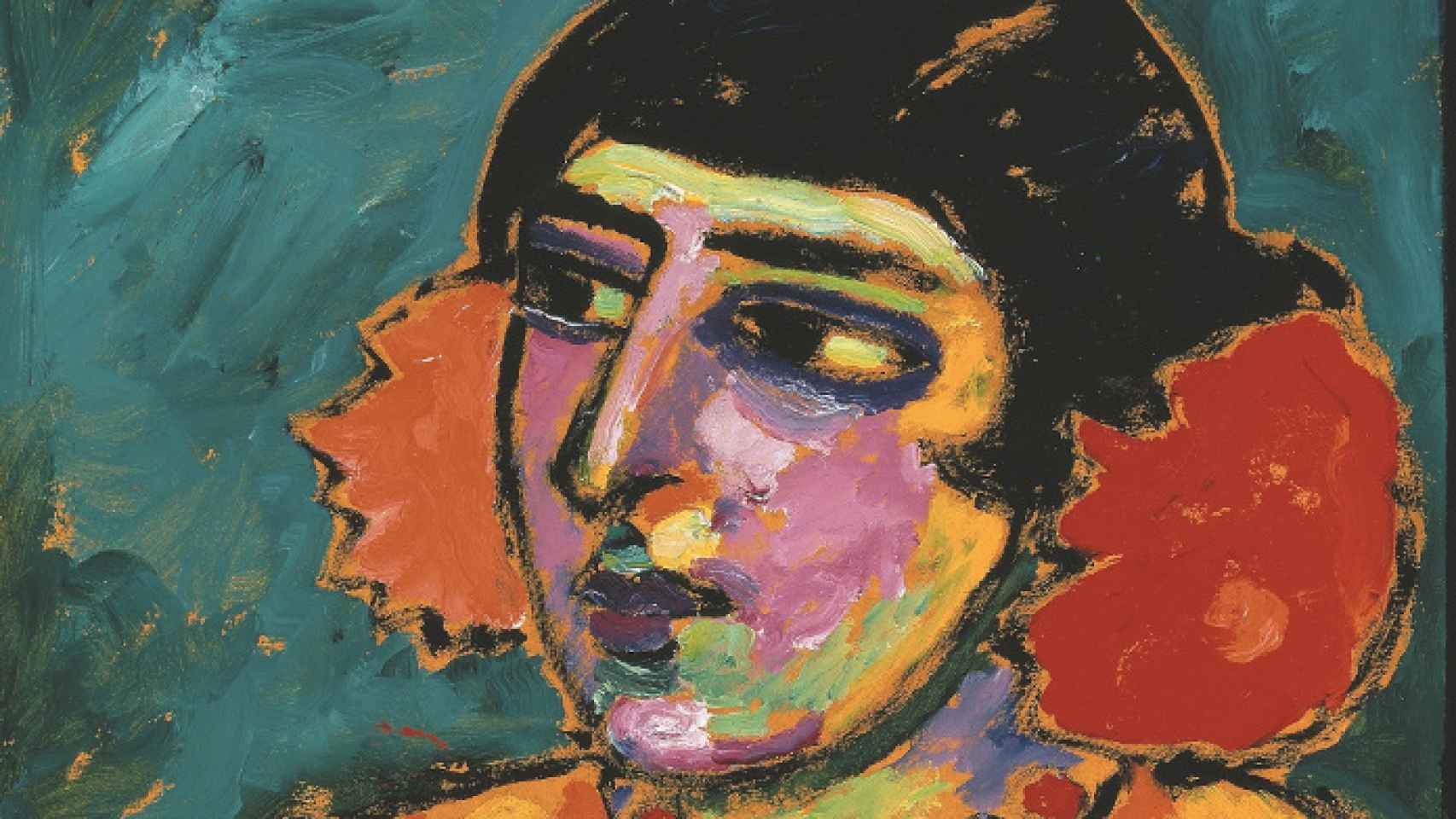

En Múnich conoce a creadores como Kandinsky, Münter y Werefkin, con los que viaja a Murnau durante varios veranos. El de 1909 será crucial: los trazos de sus obras se vuelven cada vez más seguros y el color se adueña de los lienzos. Con los expresionistas alemanes comparte la querencia por el rostro aunque para Jawlensky se convierte en una especie de obsesión. “El icono es la cara, la lucha por la cara perfecta. Es interesante porque al principio le interesa el color y luego la estructura pero nunca la psicología. A Jawlensky no le interesa el retrato, le interesa la cara”, comenta Martín. En este sentido, la sección dedicada a los rostros se muestra como una galería de retratos aunque ninguno de ellos aparece identificado como una persona existente. Tampoco están basados en un modelo determinado. “Lo que le interesa es aplicar a la cara el color que ha investigado en Murnau y a partir de ahí va destilando su estilo hasta repetir un mismo rostro, algo que vemos en sus Cabezas abstractas”, avanza Martín.

Sin embargo, a causa de la Primera Guerra Mundial en 1914 tiene que salir de Alemania y buscar refugio en Suiza, donde vuelve a abrazar el paisaje, género que ya había trabajado en Murnau. Entonces comienza una etapa de experimentación que le lleva a adentrarse en las Variaciones, un proyecto con el que inaugura un aspecto crucial para entender su arte: el trabajo en serie. Gradualmente, las formas se van reduciendo hasta que, en palabras del experto en su obra Jame Demetrion, se convierte en una serie “de estructura relativamente fija donde lo único que cambia es el cromatismo”. En ellas trabaja hasta 1921, año en el que vuelve de manera permanente a Alemania, donde, una vez más, regresa al rostro. “Durante años pinté estas Variaciones y luego necesité encontrar una forma para el rostro, puesto que había comprendido que el gran arte tenía que estar pintado únicamente con un sentimiento religioso. Y esto lo podía transmitir solo el rostro humano”, escribió Jawlensky.

Sus Cabezas geométricas tienen los ojos cerrados, como si el artista estuviera mirando hacia adentro, hacia lo espiritual. De hecho, la religión y la espiritualidad están presentes en toda su obra. En sus memorias, narradas cuatro años antes de morir, subraya la importancia de dos hechos religiosos que le marcaron de niño. Por un lado, el impacto que sintió cuando vio la figura de una virgen en una iglesia ortodoxa en Kostjol (Polonia). “Era un icono velado, de cortinajes que se levantaban uno a uno hasta descubrirse la cara. Aquella imagen le fascina tanto por la creatividad artística como por la religiosidad”, recuerda Martín. En el segundo, se refiere a su primer contacto con la pintura en una exposición celebrada en Moscú en 1880: “Era la primera vez en mi vida que veía cuadros y fui tocado por la gracia. Mi vida se vio por ello enteramente transformada. Desde ese día, el arte ha sido mi única pasión y me he dedicado a él en cuerpo y alma”.

De alguna manera Jawlensky dedicó parte de su obra a realizar imágenes modernas de los iconos, de los que partió en los inicios de su carrera y a los que volvió en sus últimas obras, las Meditaciones. Esta serie la realiza “aquejado, a partir de 1928, de una artritis degenerativa que lo paraliza. No podía mover las articulaciones y empieza a atarse los pinceles a las muñecas para seguir pintando. Esa cara tan simple y sencilla que vemos está formada por unos trazos primitivos y lentos en los que se nota el gesto”, explica Martín. Lejos de quedarse de brazos cruzados sintiendo las punzadas de dolor, Jawlensky vio en esta limitación física una nueva capacidad creativa y se muestra orgulloso de ello.

Esta serie marca la última metamorfosis de su pintura pues las formas quedan reducidas al mínimo y el rostro invade por completo el lienzo. “Hizo centenares y siempre las mismas, como si hubiera encontrado algo que le permitía huir del natural”, explica Martín. Aunque quizá la mejor definición sea la que hace su nieta, Angelica Jawlensky Bianconi, al denominarlas “oraciones sin palabras”.