Piet Mondrian (Amersfoort, 1872-Nueva York, 1944) es considerado por muchos especialistas como uno de los nombres más importantes del arte moderno. Algunos, incluso, han escrito que encarna como ningún otro la modernidad artística. Este asunto, la posición que ha ocupado y debe ocupar su figura en el canon, es el argumento de fondo de la exposición Mondrian y De Stijl que le dedica ahora el Museo Reina Sofía. El hecho es que la historiografía dominante, a pesar de considerarle imprescindible, le había relegado frente a otras grandes figuras, antes, durante todo el siglo XX, Picasso, y luego, en el XXI, Duchamp. Si ahora se gira a contemplarle con una atención especial se debe, seguramente, a la centralidad que está adquiriendo el arte latinoamericano, en cuya particular modernidad –desde el neoconcretismo a Lygia Pape– su influencia es indudable. Y al mirar a Mondrian con nuevos lentes, como ha hecho con tanta atención Hans Janssen, el comisario de esta muestra, se descubren nuevas facetas.

Si en la década de los cincuenta del siglo pasado, lo que valoraba la crítica era la planitud del cuadro y su inmanencia, eso encontraba en Mondrian. Si la de ahora valora la dimensión relacional –la atención al espectador– y las intenciones del artista, también lo proporciona esta obra. Si en plena marea alta de la modernidad, Mondrian era una figura icónica, ahora, en las playas de la postmodernidad terminal, es una figura totémica. Así que resulta que el moderno por excelencia no lo es tanto, pero es que ser moderno ya tampoco es lo mejor.

Mondrian giró los cuadros para convertirlos en rombos, eliminando la perspectiva convencional y desestabilizando al espectador

Sea como fuere, sabemos que las valoraciones de los especialistas van por un lado y por otro, las preferencias del público. En el caso de Mondrian, me atrevo a decir que no es un artista que al público le apasione. Resulta más bien como ese antepasado al que debemos nuestra prosperidad: no podemos quitar su retrato del salón, pero nos resulta profundamente aburrido. Su herencia sin embargo, no se puede negar, resulta muy jugosa: desde la arquitectura al diseño, desde el minimalismo a los cuadros de Rothko, desde las colecciones de Yves Saint Laurent a los imanes de nevera, sus características tramas, apenas salpimentadas de color, constituyen una fuente inagotable de inspiración. Quizás sea porque la visualidad contemporánea está empapada de mondrianismo por lo que nos resulta difícil reconocer el mérito específico de su autor.

La muestra que comentamos está dedicada a Mondrian y al movimiento que, junto con otro holandés, Theo van Doesburg (Utrecht, 1883 - Davos), 1931), puso en marcha a través de una revista homónima en 1917. De Stijl (El Estilo) fue el órgano del denominado Neoplasticismo. Y fue también el nombre de un movimiento en el que militaron artistas como Georges Vantongerloo y los arquitectos Gerrit Rietveld, Vilmos Huszár y Jacobus Oud. De ellos y de otros creadores cercanos hay obras representativas en esta muestra.

Ya desde 1905 Mondrian había emprendido una búsqueda de la belleza que podríamos calificar de científica. Pensaba que no estaba ligada a la figura, al significado ni a los propósitos narrativos típicos del arte occidental clásico. Porque el objetivo no era representar, sino expresar de forma clara y directa “la experiencia de la belleza de la vida”. Y sus experimentos le sugerían que la belleza residía en la superficie, en la estructura y la composición del color y las líneas. Sus cuadros de esos años fueron derivando del expresionismo al cubismo, pasaron de una maravillosa violencia cromática a una estructura cada vez más austera y esquemática.

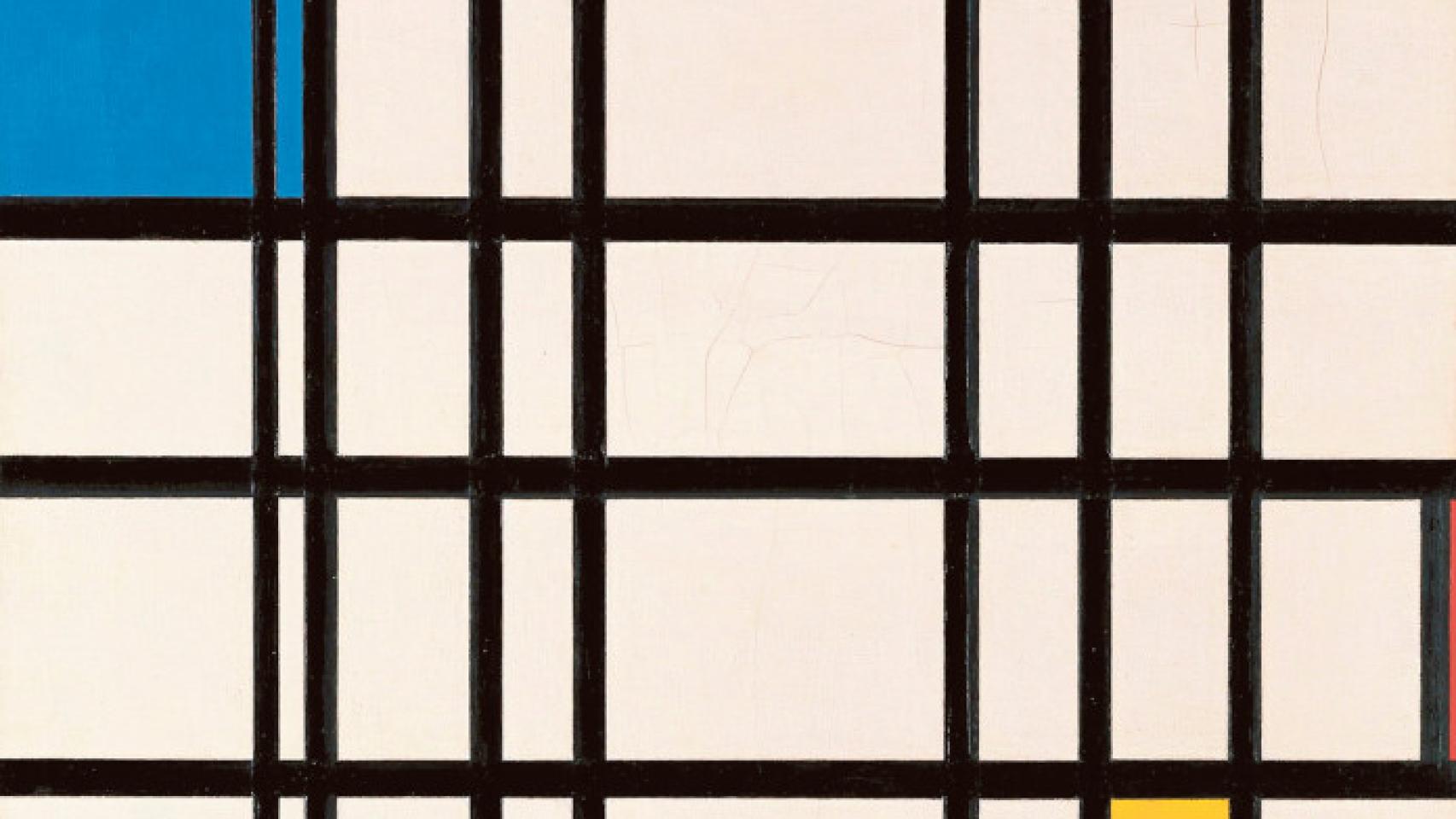

Entrelazada con su peripecia vital y el aislamiento al que hubo de someterse a causa del estallido de la Gran Guerra, Mondrian trabajó incansablemente hasta arrojar lejos las muletas del cubismo y desembocar en una propuesta mucho más radical. Un arte abstracto basado en las relaciones entre formas rectangulares, planos de color y líneas rectas. Y en concreto, los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo), los tres colores neutros (blanco, negro y gris) y las dos direcciones básicas: horizontal y vertical. Cabe señalar que además de perseguir la fórmula de la belleza, estaba también empeñado en desbordar el espacio pictórico y llevar la influencia de sus construcciones al espacio real.

El argumento de fondo de esta muestra es la posición que debe ocupar Mondrian en el canon

Al parecer, los estudiosos del pintor no habían hasta ahora dado importancia al hecho de que el artista numeraba y codificaba los cuadros, pensando sin duda en organizaciones espaciales y secuencias determinadas. Le importaba cómo se verían y cómo relacionar unos con otros ante el espectador. Y por otra parte, tampoco había parecido relevante que Mondrian, cuando instalaba sus cuadros, los “despegaba” de la pared, los sacaba levemente del marco como para irrumpir en la habitación. El efecto de sus lienzos en los entornos para los que fueron creados nos resulta hoy muy difícil de imaginar. En esas estancias atiborradas de muebles y bibelots, alfombras y cortinajes, el vacío regulado de estos lienzos abría una ventana gracias a la cual se ventilaba la sobresignificación del lugar. Ahora, cuando los vemos en la caja blanca del museo (que Mondrian también ha contribuido a crear) quedan anuladas en buena medida sus virtualidades (y se produce el efecto, ya mencionado, de no ver al artista en un medio que su arte ha transformado).

En la década de 1910 un fantasma recorre Europa. O más bien, son las figuras de los cuadros las que se desvanecen. En 1911, Kandinsky termina su primera acuarela abstracta. En 1915, Malévich expone su Cuadrado negro sobre fondo blanco, que es exactamente lo que su título describe. El año anterior, Mondrian escribe: “El arte es superior a la realidad y no tiene una relación directa con ella”. Había pues en el ambiente un gran deseo de búsqueda, de emplear los viejos recursos de la pintura para una gesta inédita y paradójica: a través de lo visible evocar lo invisible. Ya fuera el ideal de belleza, la sensación pura o la emoción. En esta exposición podemos ver la evolución de esa búsqueda: ampliando los campos de color, engrosando las líneas, colmando los lienzos de teselas o dejándolos prácticamente blancos. En la década de los veinte comenzó a girar los cuadros para convertirlos en rombos, eliminando la perspectiva implícita en el formato convencional y desestabilizando al espectador. En sus últimos cuadros –el famoso Broadway Boogie Woogie (1942-1943)–, en el Nueva York de los primeros cuarenta, la trama se ha apretado hasta ser un damero, que evoca tanto un tejido urbano como la ficha de una gramola o un código secreto.

Me gustaría que este comentario animase al curioso espectador a acercarse a esta muestra para ejercitar la atención. Contemplar arte no es otra cosa, pero estamos a punto de perder esa capacidad. Traten de percibir los diferentes blancos que llamamos blanco (hay que mirar estos cuadros de frente y de lado). Dejen sitio a la armonía o la disonancia (hay bordes angustiosos y amplitudes serenas). Y pueden completar la visita física con otra virtual: la exposición digital, también de Mondrian, en la que la Fundación Juan March revisa la que se celebró en su espacio allá por 1982.