Dos rectángulos y un círculo, 2018

Al entrar en la sala nos encontramos frente a dos grandes murales. De color blanco, una geometría sobria organiza rítmicamente sus planos. No está claro el material del que están hechos -cerámica, madera- ni si forman parte de la decoración del edificio del Museo ABC (en el patio, la rehabilitación de Aranguren & Gallegos ha levantado un resplandeciente muro frontal, que presenta también una superficie plegada). Al acercarnos comprobaremos que los murales están compuestos de hojas de papel y es la precisión y limpieza de sus dobleces lo que nos confunde. Al agrado que produce la armonía de las formas se añade ahora la sorpresa por la destreza en la manipulación del material. Creo que estos dos términos: armonía y destreza, pueden servir para caracterizar en su conjunto la obra de su autor.

Ignacio Uriarte (Krefeld, 1972) es un artista español nacido en Alemania que ha conseguido algo realmente difícil: crear un estilo personal, cuyo interés plástico lleva aparejada una dimensión crítica, que si no es deliberada, en todo caso se le ocurre enseguida al espectador. Es lo que se ha denominado “arte de oficina”, aludiendo así a los materiales utilizados y a su tratamiento. Y como decía, es imposible ver sus obsesivos dibujos a bolígrafo, sus sobres ordenados de forma inusual, sus páginas cubiertas de columnas mecanografiadas sin pensar en la monotonía aniquiladora del trabajo en una oficina, pero también en la invencible creatividad humana. Una obra de estas características se puede relacionar con el arte minimalista y también con el conceptual más estético. Sin embargo, como materiales y gestos le sitúan en un imaginario ámbito laboral, surge también, simplemente, la figura personal de un autor, aburrido, maniático y finalmente capaz de convertir en belleza la trivial vida laboral. En la historia de la literatura encontraríamos notables casos muy semejantes.

Uriarte ha conseguido, con armonía y destreza, algo realmente difícil: crear un estilo personal, un “arte de oficina”

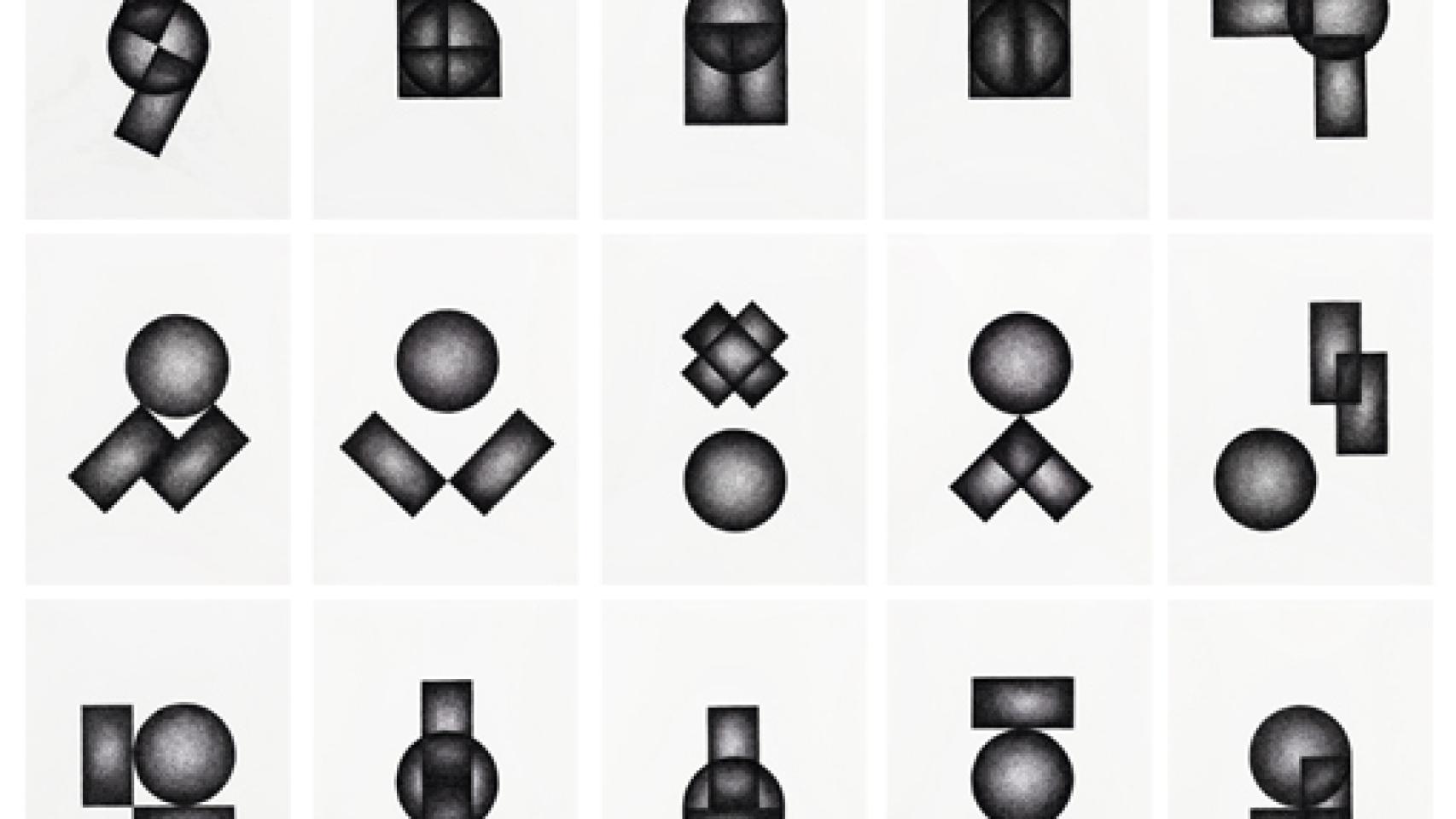

Además de los murales, la exposición consta de una serie de dibujos de tinta sobre papel. Formas geométricas simples que se combinan y se superponen, cuya superficie se oscurece o se aclara según la densidad del garabato con el que Uriarte sustituye el sombreado tradicional. El virtuosismo del rotulador es innegable, pero también lo es la sensación de ya visto, de visto hace mucho y muchas veces. La elección para esta muestra de dos tipologías concretas: los mencionados dibujos geométricos y los comentados bajorrelieves de papel es coherente y elegante, pero creo que priva al espectador de las facetas más originales y estimulantes de su autor. Si a ello añadimos que la muestra no tiene una sola cartela que nos indique técnica o año de las obras, el desenfoque es aún mayor.

La obra de Uriarte se complementa, como es habitual en esta programación, con dos obras de la Colección Banco Santander y la Colección ABC (estas sí debidamente acreditadas). La de Gerardo Rueda es plenamente coherente con las del protagonista. La de Eduardo Sáez Hermúa, en una frecuencia de onda más difícil de sintonizar, también.

Cuando volvemos a recorrer la exposición percibimos un sonido rítmico y persistente, un chasquido que hace surgir un recuerdo inolvidable y olvidado: el teclear de una máquina de escribir. Efectivamente, seis modelos de máquinas de escribir interpretan una partitura, introduciendo una dimensión más y muy coherente del arte de oficina. Nada que ver con el Concierto para máquina de escribir que compuso en 1950 Leroy Anderson y en 2011 pudimos escuchar en el Auditorio Nacional, interpretado por Miguel Roa.